「Difyを使ってみたいけれど、結局どんなことができるのかイメージが湧かない」「活用事例を知って自社のイメージに当てはめたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

近年、業務効率化や顧客体験の向上を目的にAIプラットフォームを導入する企業が増えていますが、仕組みや活用方法が難しく導入に踏み出せないケースも。

そんな中、DifyはノーコードでAIアプリを作成でき、ビジネスや日常業務に幅広く活用できる点が特徴です。本記事では、

- Difyの基本的な5つの特徴

- Difyの使い方

- 実際の成功事例

を交えながら、初心者でも理解しやすい形で詳しく解説していきます。

リベルクラフトでは、企業が自社の業務に合わせてAIを最大限活用できるよう、Difyの導入・活用を一貫して支援が可能です。

課題整理やPoC(検証導入)から本格的な運用設計、社員研修や運用改善まで伴走し、成果につながるDify活用を実現します。AI導入を単なる試行で終わらせず、事業成長に直結する仕組みとして定着させたい方は、ぜひご相談ください。

⇨リベルクラフトのDify導入支援の詳細はこちら

Difyを使って何ができる?

Difyはプログラミングの知識がなくても、簡単にAIアプリを作成できるノーコード開発ツールです。初心者でも直感的なユーザーインターフェースを利用して、複雑な設定や難しいコードの入力をせずに、チャットボットや文章生成・業務自動化アプリなどを作ることができます。

以下の画像でわかる通り、Difyではアプリタイプ・名前や説明などを入力しながら簡単に構築が可能です。

また、豊富なテンプレートが用意されているため、最初はテンプレートを活用して始めるのがおすすめです。初心者でも専門的な知識がなくても、ビジネスで役立つ本格的なAIアプリケーションを手軽に開発・運用できる点が魅力となっています。

Difyの5つの特徴

ここからは、Difyの5つの特徴について解説します。

- ノーコード・ローコードで利用可能

- RAGを標準搭載

- 複数LLMの切替が可能

- OSS・オンプレどちらも対応

- API/BaaS としても利用可能

ノーコード・ローコードで利用可能

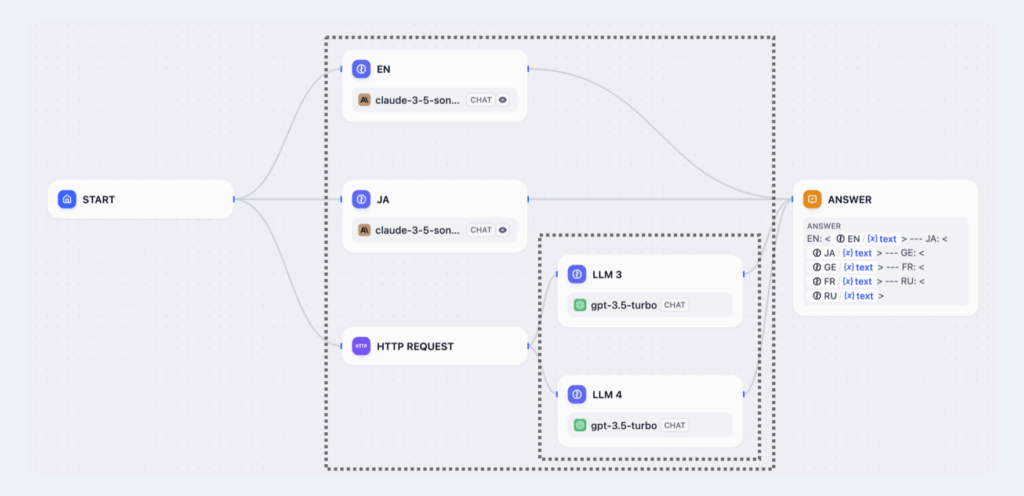

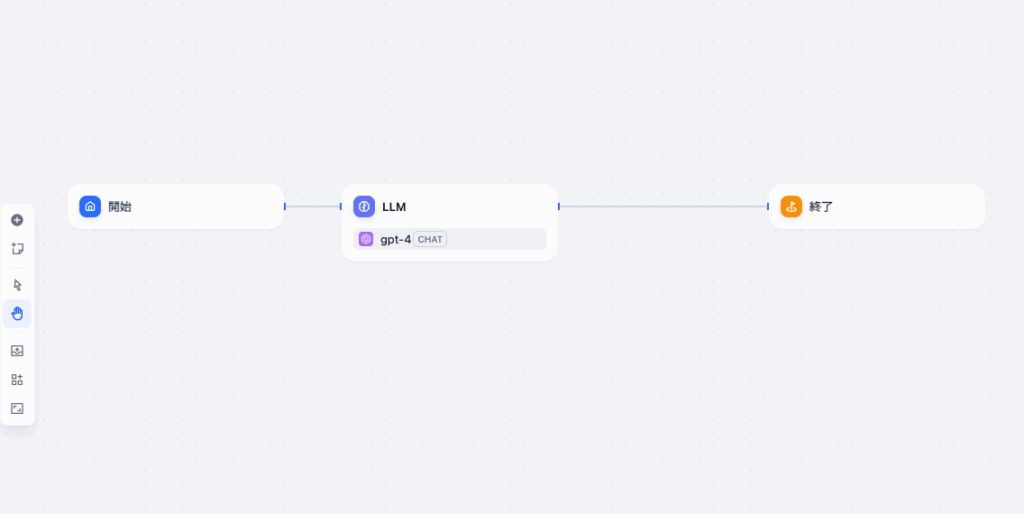

Difyの特徴の1つは、ノーコード・ローコードでアプリを開発できる点です。プログラミングの知識がなくても、Difyのビジュアルエディタで部品をドラッグ&ドロップし、線で繋ぐだけでアプリの処理フローを構築できます。

たとえばチャットボットを作る場合でも、専門知識が不要で直感的に開発を進められます。

基本的な質疑応答アプリなら1〜5分程度で作成でき、複雑な処理が必要な場合のみ少しコーディングを補助的に行うだけで済みます。初心者から上級者まで使える開発環境を備えていることがDifyの強みです。

RAGを標準搭載

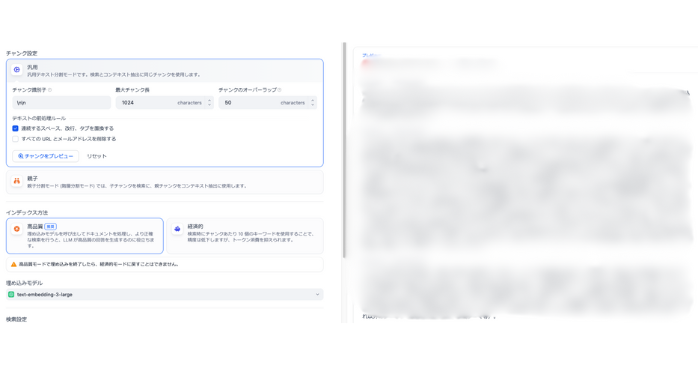

DifyはRAG機能を標準でサポートしています。RAGとは、大規模言語モデルに質問する前に外部のデータから必要な情報を取得し、質問に付加することで回答精度を高める技術です。

Difyでは「ナレッジ」機能として実装されており、社内文書やPDF、Webページなどをアップロードすると独自のベクトルDBに保存されます。

チャットボットがユーザから質問を受けると、このナレッジベースから関連情報を検索して回答に活用可能。

例えば、社内規定などLLMが本来知らない情報も参照して回答可能になり、社内FAQシステム等で高精度な応答が実現。こうしたRAG機能を自前で構築するのは大変ですが、Difyなら設定だけで簡単にRAG対応チャットボットを作成できるのが魅力です。

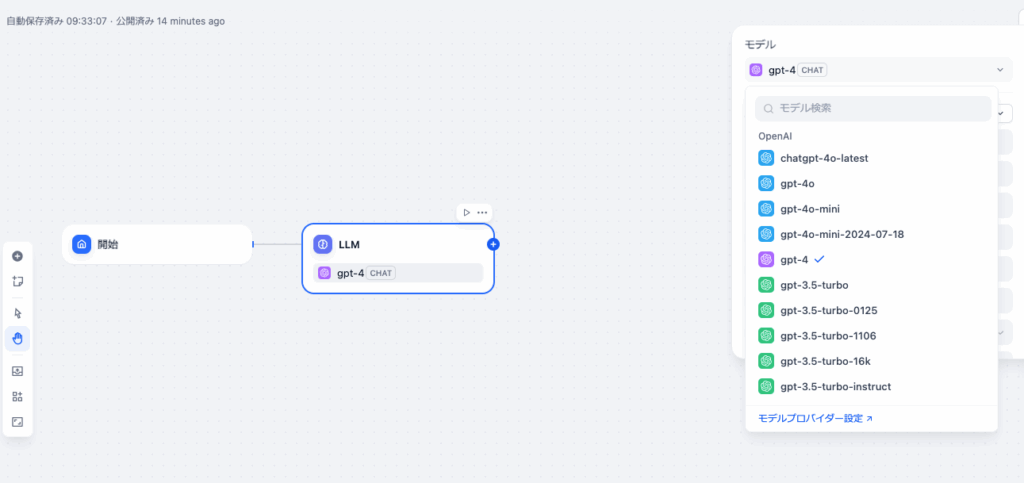

複数LLMの切替が可能

様々なLLMモデルを柔軟に使い分けられるのもDifyの特徴です。例えば、

- OpenAIのGPTシリーズ

- AnthropicのClaude

- GoogleのGeminiなど

世界中で利用される主要なLLMがデフォルトで多数統合されており、マーケットプレイスから30種類以上のモデルをインストールして試すことができます。

無料プランでも複数モデルを利用可能で、用途に応じて選択・比較できます。

マルチモデル対応が充実しており、必要に応じて独自モデルの追加にも対応しているのも強みです。

OSS・オンプレどちらも対応

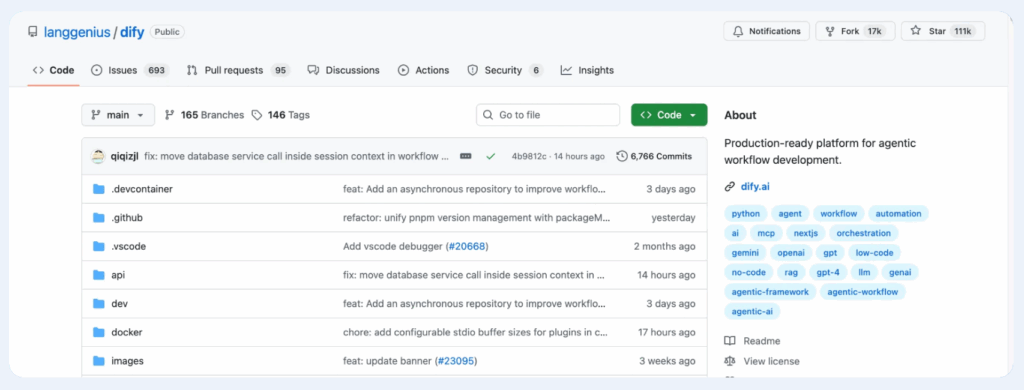

Difyはオープンソースソフトウェアとして公開されており、クラウド版とオンプレミス版の両方で利用できます。

公式サイトで提供されるクラウドサービスを使えばアカウント登録だけですぐ利用可能で、無料枠でも基本機能をひと通り試せます。一方、自社サーバーやローカル環境にDockerでセルフホストすることも簡単です。

OSS版はソースコードが公開されセキュリティ面の検証も行えるため、機密データを扱う企業でも安心して導入できます。

利用形態の柔軟さも評価されており、スタートアップから大企業までニーズに応じて自由に導入・カスタマイズできるのが特徴です。

API/BaaS としても利用可能

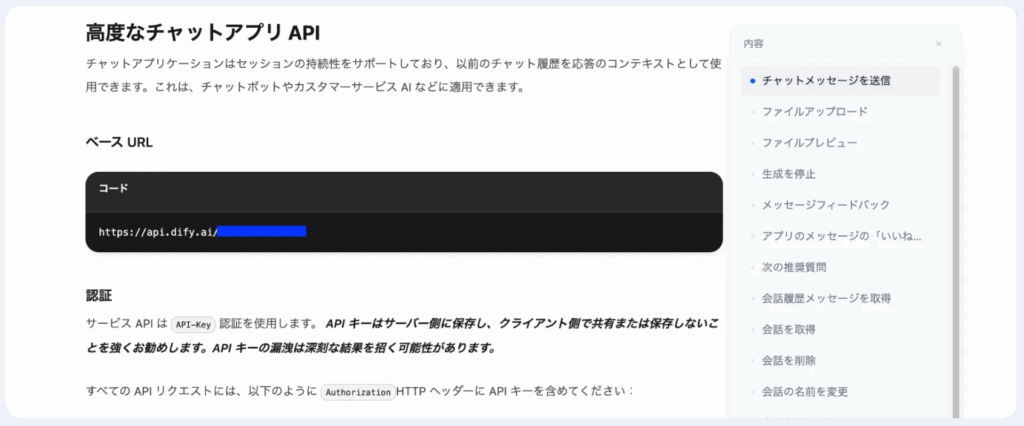

作成したAIアプリケーションは外部からAPI経由で利用することもできます。Difyでは各アプリごとにRESTfulなエンドポイントURLとAPIキーが発行でき、他システムからHTTPリクエストで呼び出すことでバックエンドサービス(BaaS)的に機能を組み込めます。

例えば、社内ポータルやLINEボットからDifyのチャットボットAPIを呼び出して応答を得る、といった連携が容易です。アプリ公開時には、Web上でアクセス可能な共有URLも自動生成されるため、権限を持つユーザーとリンクを共有して利用してもらうこともできます。

単体の開発ツールにとどまらず、AI機能をサービスとして提供できるプラットフォームとしても利用できるのです。

Difyの使い方

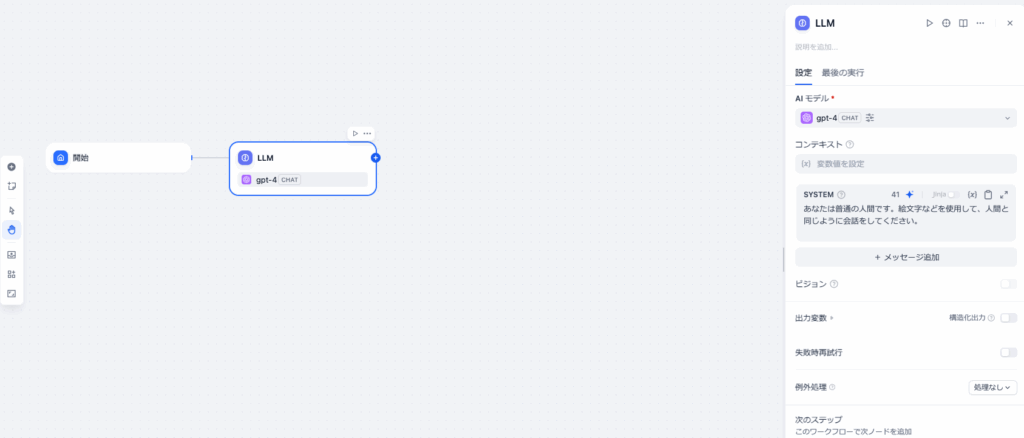

Difyを使えば、専門エンジニアでなくても自社専用のAIチャットボットやワークフローを作成できます。その利用方法をイメージしやすいように、実際の画面キャプチャを交えながら説明します。

APIキーを設定する

最初にまずするべきことはAPIキーの設定です。APIキーとは、プログラムから言語モデルを使用する際のモデルのようなものです。

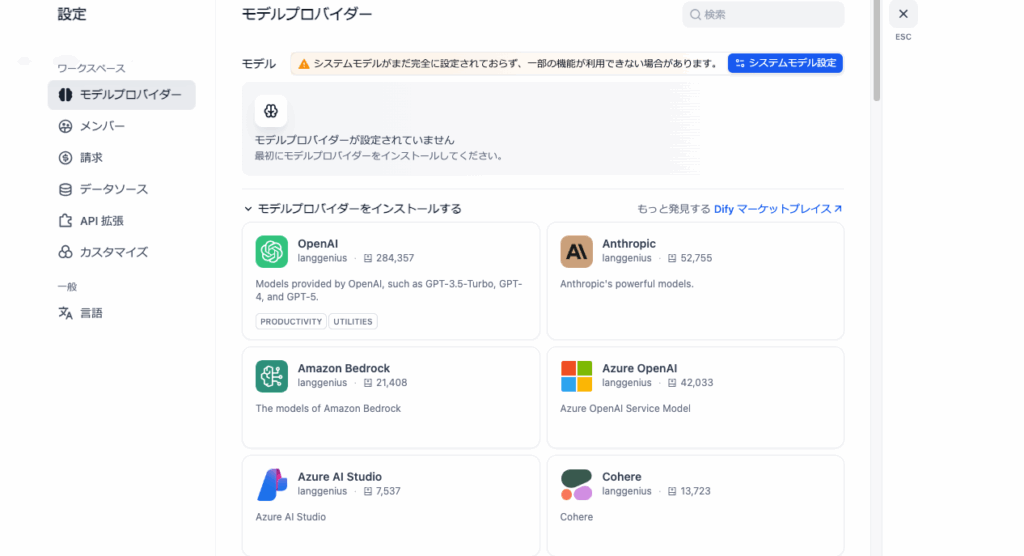

以下の画面のようにさまざまなモデルプロパイダーを選択できます。

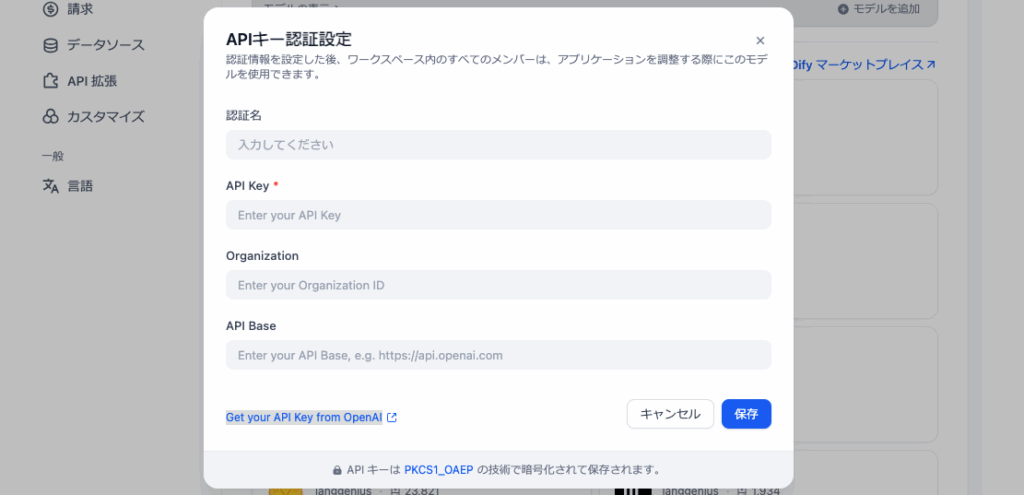

今回は、Open AIを使っていきます。なお、セットアップする際は、以下の画面から「Get your API Key from OpenAI」をクリックして、ChatGPTのAPIキーを取得します。

これで最低限モデルの設定は完了です。では、実際にチャットボットを作成していきます。

チャットボットの作成

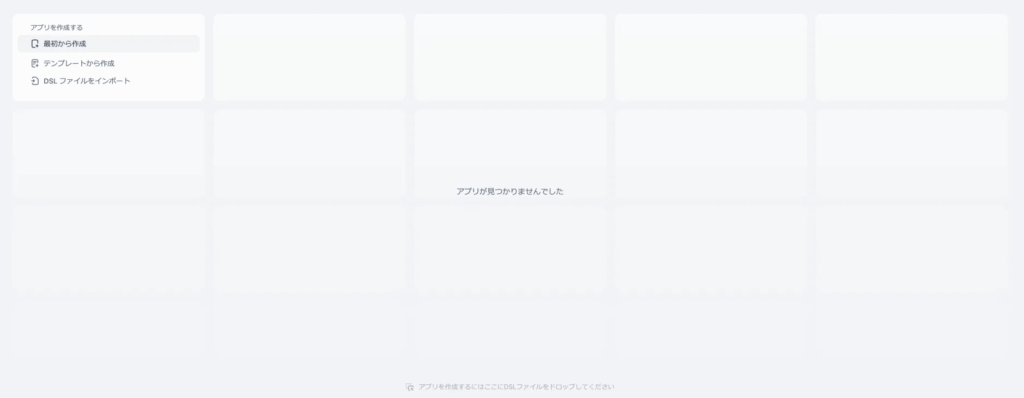

今は何も作成していない状態なので、真っ白な画面ですが、画面左上にある「最初から作成」から作成をしていきます。

ここでは、アプリタイプやアプリタイプ・名前などを選択していきます。ちなみに先ほど特徴で説明したワークフローをここで選択しておけば、ドラッグ&ドロップの簡易性で自律型AIワークフローを視覚的に構築できます。

ここをワークフローと選択すると、以下の画面のようにドラッグ&ドロップで構築ができます。

簡単に操作できるので、まずは使用してみると良いでしょう。

RAGを搭載

先述した通り、PDFなどのデータをインポートすることで解答精度を高める技術です。実際にPDFをインポートしてみます。

ここで「次へ」をクリックして、「チャンクをプレビュー」をクリックすると、PDFのデータが画面右側に表示されます。

つまり、このPDFのデータを理解し回答の精度を高めることができるということです。例えば、公的機関のみのデータを読み込ませると、情報の精度はかなり高くなるということです。

複数LLMの切替方法

先ほどOpneAIのChatGPTを設定してアプリ構築方法について簡単に説明しましたが、DifyはさまざまなLLMを選択することができます。

以下の画面は先ほど、アプリを作成する際に表示したワークフローです。

画面右にあるAIモデルを選択すると、以下の画面のようにさまざまなAIモデルを選択できます。

ここで自分がどのようなAIモデルを選択するのが最適なのかを選択してみてください。

Difyの活用例

Difyで開発できるアプリケーションは主に5種類あります。それぞれ用途が異なり、目的に合わせて選択可能です。ここでは5種類それぞれについて、想定される活用例を紹介します。

Difyを使えば、以下のようなAIソリューションを自社で素早く構築できます。

- チャットボット

- 社内ナレッジ検索

- 定型業務自動化

- 顧客対応自動化

- コンテンツ自動生成

チャットボット

チャットボットは、ユーザーとの対話を通じて質問に答えたり情報提供したりする対話型AIアプリです。例えば、ウェブサイト上に設置してカスタマーサポートを自動化する用途が代表的です。

Difyのチャットボットを導入すれば、24時間体制でユーザーの問い合わせに即時対応でき、よくある質問(FAQ)への回答を自動化して顧客の疑問を素早く解決できます。

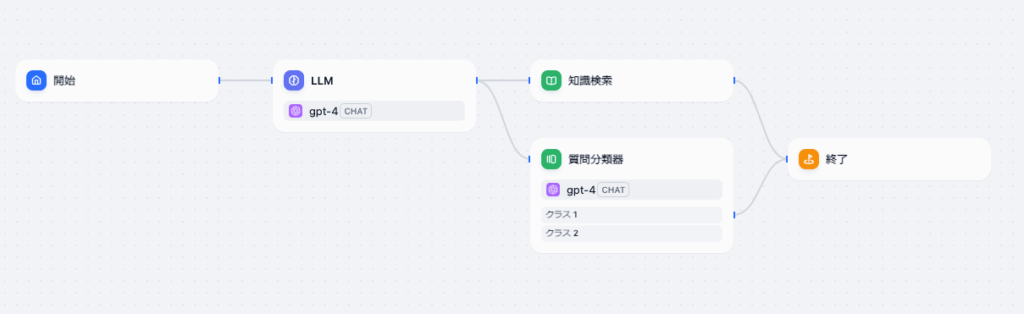

また、以下のようなワークフローで作成できれば質問した内容を、

- 知識検索→回答

- 質問分類器→質問をカテゴリ別に分類

といったフローを構築できます。

商品やサービスに関する問い合わせ対応を効率化し、担当スタッフの負担を軽減することも可能です。

さらに、チャットボットに会社のマニュアルや製品資料を読み込ませておけば、新入社員からの質問に答える社内ヘルプデスクとして活用することもできます

社内ナレッジ検索

社内ナレッジ検索とは、企業内の蓄積情報をAIで横断検索し、必要な情報を社員に提供する用途です。DifyのRAG機能を活用すれば、社内ドキュメントやナレッジベースに蓄えた情報から的確な回答を引き出すチャットボットを簡単に構築できます。

例えば、社内ポータルにDifyボットを設置し、従業員が自然文で質問するだけでマニュアルや社内規定から答えを探し出してくれる、といった使い方です。従業員は知りたい情報に瞬時にアクセスできるため、検索や問い合わせに費やす手間・時間を大幅に削減できます。

特に、新人教育では膨大な社内資料をAIが代わりに参照して答えてくれるため、

- どの資料に載っているか分からない

- 調べるのに時間がかかる

といった課題を解消できます。

定型業務自動化

Difyでは対話型だけでなく、定型業務を自動処理するアプリも構築できます。複数のステップにまたがる反復作業をワークフロー化し、人手を介さず実行させることで業務効率を飛躍的に向上できます。例えば、定期レポートの作成業務を考えてみましょう。

Difyのワークフロー機能で、

- データ収集

- 要約生成

- 報告書フォーマット作成

という一連の流れを組み上げれば、指定日時にAIが自動で最新データを収集してレポートを生成してくれます。

また、問い合わせメールへの自動返信やデータ入力の自動化など、特定条件でトリガーされるタスクもエージェント機能で実装可能です。

例えば「毎日17時に在庫情報を集計して担当者へメール送信」や「顧客からの問い合わせ内容を分類し、FAQ回答可能なものは即時返信、要対応のものだけ担当者に転送」といった処理も自動化できます。

顧客対応自動化

顧客サポート分野でもDifyは活躍します。例えば、カスタマーサクセス部門では、顧客からの問い合わせ対応をAIで自動化することで対応スピードと品質の両立が可能です。

Dify製のチャットボットを導入すれば、ウェブサイトやアプリ上で顧客の質問に24時間いつでも答えられるように。商品説明や使い方の案内、トラブルシューティングの手順などを即座に提供できるため、顧客は待たされることなく自己解決できます。

特にFAQに相当する定型的な質問はAIが即答し、オペレーターへのエスカレーションは必要なケースのみに絞ることができます。

これによりサポート対応のコスト削減やサービスレベル向上につながります。また、Difyのマルチリンガル対応を活かして、多言語での問い合わせにも自動応答させることができます。

コンテンツ自動生成

Difyの「テキストジェネレーター」タイプのアプリを使えば、指定したテーマやキーワードに沿って高品質な文章をAIが自動作成してくれます。

例えばブログ記事の下書きを数分で生成したり、商品のキャッチコピーや説明文を多数案出したりといったことがボタン一つで可能です。

チャットボットのように対話の文脈を保持せず、一度の指示で完結したテキストを返すのがテキストジェネレーターの特徴で、長文の執筆や要約・翻訳などにも向いています。

ビジネス利用例としては、

- 営業メールや企画書のドラフトをAIに作らせ人間がブラッシュアップする

- SNS投稿文をプロダクトごとにトーンを変えて量産する

などが挙げられます。

Difyなら企業独自の用語や文体を反映するカスタムプロンプトを組み込めるため、生成される文章のスタイルを自社ブランドに合わせて統一しやすい点もメリットです。

Dify活用時の注意点

便利なDifyですが、導入・活用する際にはいくつか注意すべきポイントも存在します。ここでは2つ紹介します。

- 無料プランには制限がある

- 商用利用に条件がある

無料プランには制限がある

Difyには、現在4つのクラウドプランが用意されています。無料のSandboxプランでも基本的な機能は一通り試すことができますが、利用範囲には制限があります。

一方で有料プランでは、クレジット数・アプリ数・チームメンバー数などが大幅に拡張され、企業利用に耐えうる環境が整っています。以下の表にプランごとの主要な制限をまとめました。

| プラン | 月額料金 | メッセージクレジット | アプリ数 | チームメンバー | ナレッジ容量/ドキュメント数 |

|---|---|---|---|---|---|

| Sandbox(無料) | 無料 | 200件/月 | 最大10個 | 1名 | 5MB / 50件 |

| Professional | 約59ドル | 5,000件/月 | 最大50個 | 3名 | 拡張可能 |

| Team | 約159ドル | 10,000件/月 | 無制限 | 無制限 | 拡張可能 |

| Enterprise | 要問い合わせ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限+専用サポート |

無料プランは「まず試してみたい」個人や小規模の利用には適していますが、業務で本格的に活用するなら有料プランへ移行しましょう。導入を検討する際は、自社の利用規模や目的に応じてプランを選択し、利用上限を意識しながら計画を立てることが重要です。

商用利用に条件がある

Difyはオープンソースであり、基本的には商用利用も可能です。ただし、商用利用に条件があります。制限されるケースの例は以下のとおりです。

- 第三者向けのSaaS提供

- ロゴや著作権表示の改変

- ライセンス取得が必要な場合

導入時は必ず利用規約やライセンス条件を確認し、自社の利用方法が許可される範囲に収まっているかをチェックしましょう。

特に企業で利用する場合は、無料プランよりも有料プランの利用が良く、必要に応じて開発元へ問い合わせることで安心して導入を進められます。

Dify導入の成功事例

ここからは弊社リベルクラフトが支援したDify導入の成功事例について紹介します。

| 課題 | ・1,000ページ超の日本語・英語混在文書を短期間で精査する必要があった ・外部クラウドが使えず閉域環境での運用が必須だった |

| 支援 | ・閉域クラウド上にLLM・ベクトルDB・チャットボットを一体構築 ・文書構造を活かしたRAGで精度を重視 |

| 成果 | ・数週間かかる確認作業を数分で候補抽出できる目処を得た ・セキュリティと実用性を両立できる基盤設計を示した |

A社の衛星や探査機の開発では、審査会で日本語と英語が混在した1,000ページを超える技術文書を短期間で精査する必要がありました。週に複数回の会議があり、10〜20名の専門家がレビューしても、図表や数式が含まれる膨大な情報の整合性や矛盾点を見抜くのは負担でした。

この課題に対して、まず閉域クラウド内にLLM・ベクトルDB・チャットボットを一体的に構築します。PoC段階では流出しても問題のないデータを用いて、安全性を確保しながら実証を進めました。

さらに、回答と一緒に参照した根拠部分をハイライト表示するUIを実装し、審査担当者が全文を読み返さなくても根拠に直接アクセスできるように。

その結果、従来は人手で数週間かかる確認作業が、AIによって数分で矛盾点や弱点の候補を抽出できるようになる目処が立ちました。これは審査のスピードを上げるだけでなく、根拠を明示できるため判断の透明性や説明責任も向上しました。

Difyの導入・活用ならリベルクラフト

Difyは、ノーコードでAIアプリを作成できる直感的な操作性と、RAGや複数LLM対応といった実用的な機能を標準で備えているため、

- 社内ナレッジ検索から顧客対応自動化

- レポート生成

- コンテンツ制作支援

まで幅広い領域で活用できるのが強みです。

特に、外部クラウドを利用できない環境でもオンプレミスで運用できる柔軟性や、既存システムとAPI連携してサービス基盤に組み込める拡張性は、AI導入を進める企業に大きな価値となります。

しかしDifyが直感的な操作で使用できるとしても「アプリの構築ができない」「実際にビジネスに活用できない」という企業は少なくありません。

弊社リベルクラフトでは、Difyのコンサルティング〜導入〜教育まで伴走支援。作って終わりではなく、ビジネス成果に直結するように支援します。

以下のリンクからDifyの導入事例や料金プランについても紹介していますので、ぜひ一度サイトをご覧になり、リベルクラフトにご相談ください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら