「AI開発を始めたいけれど、どんな環境を整えればいいのかわからない」「クラウドとローカル、どちらで構築すべきか迷っている」と悩む方は少なくありません。

AI開発では、モデルの学習やデータ分析を行うために適した環境を整えることを最初に実施する必要があります。しかし、目的やスキルレベルによって最適な構成は異なります。

そこで本記事では、

- AI開発環境の基本的な仕組みや構築の流れ

- 自社の目的に合わせて選ぶための開発環境のポイント

- 開発環境の構築手順

を解説します。初心者でも理解できるよう、環境ごとの特徴や構築手順も具体的に紹介していますので、最後までご覧ください。

リベルクラフトでは、「AI開発をしたいが専門的な知識・ノウハウがない」という企業を対象に、自社の課題にあわせて開発〜運用まで一気通貫で支援します。

人材の育成や内製化支援までサポートしますので、お気軽にご相談ください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら

AI開発環境とは

AI開発環境とは、「AIを作るための作業スペース」のことです。AIの開発では、データを使って学習させたり、結果を試したりするために、さまざまな道具や設定が必要になります。

たとえば、

- AIのプログラムを書くための言語

- 学習をサポートするライブラリ

- データを処理するためのツール

が挙げられます。

最近では、クラウド上でAIを開発できるサービスや、コードを書かなくても使えるノーコード・ローコードツールも登場しています。初心者が小さなAIを試すときは、無料のクラウドや軽い環境でも十分ですが、本格的なAI開発を行う場合は、性能の高い機材や環境を用意する必要があります。

AI開発環境でできること

AI開発環境では、AIを作るためのすべての作業を一か所で行うことができます。たとえば、「データを集める」「AIモデルを作る」「学習結果を評価する」「実際に使う」という一連の流れをすべてここで実行できます。

初心者にもイメージしやすいように、できることを整理すると次のようになります。

| 開発の流れ | できることの例 | 使用されるツール例 |

|---|---|---|

| データの収集・整理 | 画像や文章などのデータを集め、AIが学びやすい形に整える | Python、Excel、Pandasなど |

| モデルの構築 | AIに「何を学ばせるか」を決め、仕組みを設計する | TensorFlow、PyTorchなど |

| 学習・評価 | データを使ってAIをトレーニングし、精度を確認する | Jupyter Notebook、Google Colabなど |

| 実運用・改善 | 学習したAIをアプリやサービスに組み込み、実際に動かす | AWS、Google Cloud、Azureなど |

たとえば、PythonやTensorFlowを使えば、大量のデータを分析して特徴を見つけ出したり、画像を見分ける・文章を分類するようなAIモデルを作ることができます。

AI開発は基礎的な知識や仕組みも覚えておく必要があります。以下の記事では、AI開発について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参照記事:AI開発とは?必要なスキルや知識から開発の手順まで解説

AI開発環境の種類

AI開発環境には大きく分けて3つの種類があります。まずは、以下の表を参照ください。

| 開発環境 | 概要 | 主なメリット | 主なデメリット | 代表的なツール・フレームワーク |

|---|---|---|---|---|

| ローカル環境 | 自分のPC内でAIを開発・実行する環境。インターネット不要で完結。 | ・環境を自由に制御できる ・高いセキュリティ ・ランニングコストが低い | ・高性能GPUが必要 ・大規模モデルに不向き | PyTorch/TensorFlow/Ollama/LM Studio |

| クラウド環境 | AWSやGCPなどのクラウド上でAIを開発する環境。リソースを柔軟に利用可能。 | ・強力な計算リソース ・環境構築が不要 ・開発時間を短縮できる | ・利用コストが発生 ・通信環境に依存 | Amazon SageMaker/Azure ML/Vertex AI |

| ノーコード・ローコード環境 | コーディング不要でAIを構築できるツールを使う開発環境。 | ・初心者でも開発可能 ・短期間で導入できる ・開発コストを削減 | ・カスタマイズ性が低い ・高度な処理に不向き | Dify/Power Platform/DataRobot/Teachable Machine/MatrixFlow |

ローカル環境

ローカル環境でのAI開発は、自分のPC・ワークステーション上に必要なソフトウェアやライブラリ、データを用意し、そのPC内で完結して開発を行うスタイルです。

この環境では開発者が制御権を持ち、一度環境を構築してしまえばインターネット接続に依存せずに作業を進められるメリットがあります。初期導入コストが低く、データのセキュリティを完全に管理できることも魅力的です。

代表的な開発フレームワークとしては、研究・学術分野やプロトタイプ開発に適したPyTorchと、本番環境・エンタープライズ用途や大規模分散学習に強いTensorFlowが挙げられ、用途によって選択が明確に分かれています。

クラウド環境

クラウド環境でのAI開発は、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)といったクラウドプラットフォームが提供するAIサービスを利用して開発を行うスタイルです。

この環境の特徴は、強力なコンピューティングリソースをオンデマンドで利用でき、スケーラビリティが高いことです。例えば、AzureのAzure Machine Learningはノーコードで機械学習モデルを構築できるためデータサイエンティストだけでなくビジネスユーザーでも利用可能です。

また、Google Cloud PlatformのVertex AIでは、Googleの豊富な技術資源と研究成果を基に専門的な知識がないユーザーでも簡単にアプリケーションやサービスに機械学習を組み込むことができます。

ノーコード・ローコード環境

ノーコード・ローコード環境でのAI開発は、プログラミングの専門知識がなくても、視覚的なインターフェースや簡単な設定でAIモデルを構築・運用できる開発手法です。

ノーコードツールでは部品を組み合わせてプログラミングなしでアプリを作ることができ、ローコードツールでは部品の組み合わせとわずかなプログラミングで、より高機能なアプリを作成することができます。

代表的なツールとして、オープンソースのローコードAI開発プラットフォームであるDifyは、ドラッグ&ドロップ操作で視覚的なワークフローを構築できます。

以下の記事では、Difyの概要をはじめ、特徴や活用事例まで詳しく解説しています。AI環境開発初心者の方はDifyの利用がおすすめ。ぜひチェックしてみてください。

参考記事:Difyで何ができる?5つの特徴と活用例を成功事例も交えて紹介

目的別AI開発環境の選び方

AI開発環境の種類について理解したところで、実際どのように選べばいいのかわからない方も多いでしょう。ここでは目的別に4つの選び方で解説します。

- 手軽にAI開発を始めたい場合

- 高度なAIモデルを開発したい場合

- セキュリティを重視したい場合

- 細かく環境をカスタマイズしたい場合

手軽にAI開発を始めたい場合

AI開発を初めて行う人や、専門的な知識をまだ深く持っていない方におすすめなのが、クラウド型のAI開発環境です。クラウド環境では、プラットフォーム上でAI開発に必要なツールやデータ処理リソースがすでに整っているため、自分でソフトウェアをインストールしたり、GPUを用意したりする必要がありません。

また、ブラウザ上で操作できるため、ノートPC1台からでも始められるのが魅力です。事前学習済みモデルを利用して画像認識やテキスト生成などのAIをすぐ試せるため、開発初心者でも成果を感じやすく、モチベーションを維持しやすいのも特徴。

初期費用も抑えやすく、無料トライアルがあるサービスも多いため、学習や検証段階のスタートにも適しています。

高度なAIモデルを開発したい場合

より精度の高いAIモデルを開発したい場合や、大量のデータを扱う本格的なプロジェクトでは、クラウド型もしくはハイブリッド型の開発環境が適しています。クラウド環境では、分散学習やGPU・TPUといった計算リソースを必要なときに利用できるため、大規模モデルのトレーニングが効率的に行えます。

一方で、企業によっては一部のデータを社内サーバーで管理したいケースもあるため、クラウドとローカルを組み合わせたハイブリッド構成がおすすめです。

この方法なら、高速処理やデータ統合をクラウドで行いながら、機密性の高い情報は自社環境内に保管できます。開発段階に応じて柔軟にリソースを使い分けられる点もメリットで、研究開発や企業のAIプロダクト開発に最も向いています。

セキュリティを重視したい場合

金融業界や医療機関、官公庁などのように、顧客情報や機密性の高いデータを扱う組織では、ローカル環境によるAI開発が良いでしょう。

情報漏えいのリスクを最小限に抑え、社内のセキュリティポリシーに沿った運用が可能です。また、クラウドサービスの障害や価格変動にも左右されず、安定した運用ができる点も企業にとって魅力の1つ。

ただし、高性能なGPUを備えたPCやサーバーの導入が必要になるため、初期コストはやや高めですが、その分セキュリティと独自性を両立できる選択といえます。

細かく環境をカスタマイズしたい場合

開発環境を細かく調整したい場合や、独自のライブラリ・ツールを組み合わせて開発したい場合には、ローカル環境の構築が最適です。

ローカル環境では、OSやPythonのバージョン、GPUドライバ、ライブラリ構成などを自由に設定でき、自分の開発目的に合った環境を作り上げられます。クラウドサービスの制限に縛られず、特殊なモデル構造や新しいアルゴリズムの実験なども柔軟に行えます。

特に研究開発やPoC(概念実証)の段階では、細かいチューニングを重ねながらモデル性能を向上させることができる点が強みです。一方で、環境構築には多少の知識が必要で、初心者には難しいため、知識がない場合は外部に委託する必要があります。

「AI開発環境の構築方法がわからない」「作りたいAIはあるが、専門的な実装ノウハウがない」と言う方はリベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、AI開発・実装・運用の内製化まで一気通貫でサポート。自社の課題に沿って中・長期的に活用できるAI開発をサポートします。以下のリンクからお気軽にご相談ください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら

【ローカル環境】AI開発環境における構築手順

まずはローカル環境におけるAI開発環境における構築の手順を解説します。手順は以下4ステップです。

- Pythonをインストールして開発の準備をする

- 仮想環境を作成してライブラリの競合を防ぐ

- 仮想環境を有効化する

- 必要なライブラリをインストールする

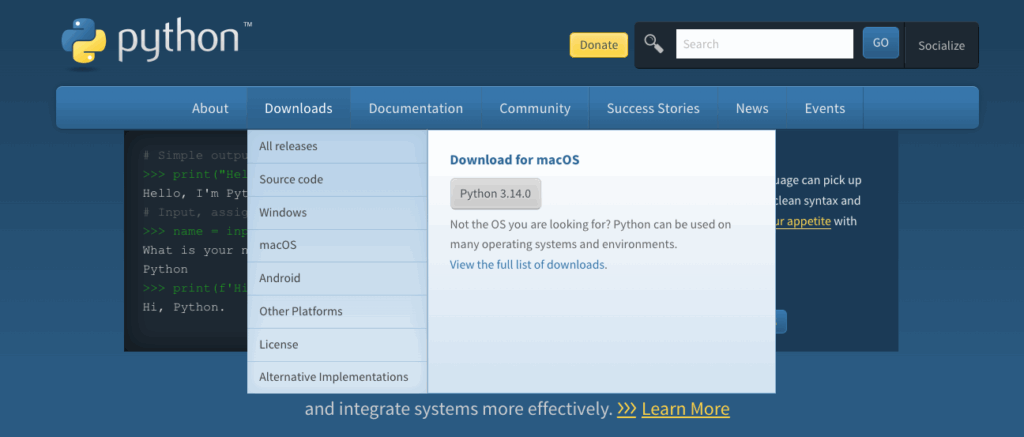

1.Pythonをインストールして開発の準備をする

まずはPythonをインストールして、開発の準備を行います。ここでPythonを利用するのは、文法がシンプルで、英語のような自然な構文で書けるため、プログラミング未経験者でも理解しやすい言語だからです。

Pythonの公式サイトから下記画面の「Downloads」を選択して、自身の当てはまるOSを選択しましょう。

この時に最初の画面で 「Add Python to PATH」 に必ずチェックを入れておきましょう。チェックしておくことで、「どのフォルダにいてもPythonが使える」状態になります。

2.仮想環境を作成してライブラリの競合を防ぐ

Pythonをインストールできたら、次に「仮想環境」を作ります。「開発専用の箱」のようなもので、プロジェクトごとにライブラリや設定を分けて管理できる便利な仕組みです。

もし仮想環境を作らずに作業すると、別のAI開発プロジェクトの設定と混ざってしまい、動作が不安定になることがあります。

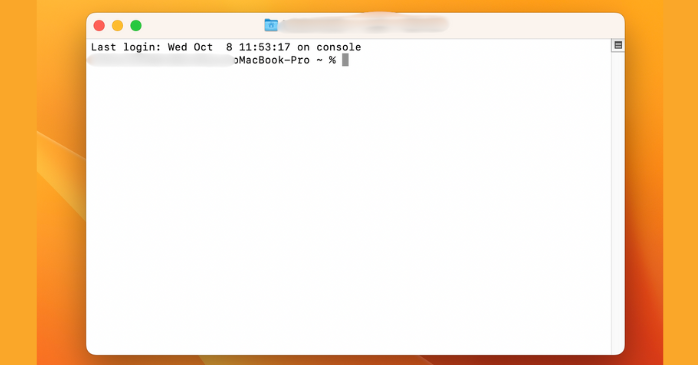

コマンドプロンプトを開き「python -m venv .venv」と入力するだけです。コマンドプロンプトの呼び出し方はMacの場合、「command+スペースキー」→ターミナルの入力で完了します。

コマンドプロンプトを開いたら「python -m venv .venv」と入力するだけです。「.venv」という部分はフォルダ名なので、好きな名前にしても大丈夫です。

コマンドを実行すると、そのフォルダ内に独立したPython環境が作られます。これによって、他の開発環境に影響を与えずに安全にAI開発環境の構築を進められるようになります。

3.仮想環境を有効化する

仮想環境を作っただけでは、まだその箱の中に入っていない状態です。そこで「有効化」という操作を行います。

・Windowsの場合は→「..venv\Scripts\activate」

・MacやLinuxの場合→「source .venv/bin/activate」

と入力します。

成功すると、コマンドプロンプトの左端に「(.venv)」と表示されます。これは「いま仮想環境の中にいる」という印です。この状態で作業をすれば、ライブラリをインストールしても他のプロジェクトに影響しません。逆に、作業が終わったら「deactivate」と入力して環境を閉じることで、通常の状態に戻せます。

管理を徹底することで、トラブルを防ぎ、いつでも同じ状態でAI開発を再開できるようになります。

4.必要なライブラリをインストールする

AIを動かすには、Pythonだけでなく「ライブラリ」という部品が必要です。これは、画像処理や数値計算などを簡単にしてくれる追加パッケージです。

仮想環境を有効化した状態で、「pip install」コマンドを使ってインストールします。たとえば、AI開発に欠かせないTensorFlowと数値計算用のNumPyを入れるには、「pip install tensorflow numpy」と入力します。

数分で自動的にダウンロードと設定が完了し、すぐに使えるようになります。インストール後に 「Python」と入力してPythonを起動し、「import tensorflow」と打ってエラーが出なければ成功です。

ライブラリを入れるたびに仮想環境が自動で管理してくれるため、プロジェクトごとの整理も簡単です。これでAI開発環境の構築は完了です。

Pythonを用いたAI開発方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参照記事:Pythonを用いたAI開発の6ステップ。開発を進める上で必要なスキルとコツも解説

【クラウド環境】AI開発環境における構築手順

次に紹介するのは、クラウド環境におけるAI開発環境の構築方法です。以下6ステップで実施します。

- Googleアカウントを作成する

- Google Cloud Platformに登録する

- プロジェクトを作成して環境を管理する

- Compute EngineでAI用の仮想マシンを作成する

- ライブラリ・ツールをインストールして開発環境を整える

- Jupyter NotebookやCloud Shellを利用して開発を始める

1.Googleアカウントを作成する

AI開発をクラウド上で行うには、まずGoogleのアカウントが必要です。Google Cloud Platform(GCP)はGoogleの提供するサービスなので、アカウントを持っていない場合はGoogleアカウント作成ページにアクセスし、

- 名前

- メールアドレス

- パスワード

などを登録します。

すでにGmailなどを利用している人はそのままログインすればOKです。アカウントを作成すると、Google DriveやColabなど、他のGoogleサービスとも連携できるようになり、後のAI開発がスムーズになります。

2.Google Cloud Platformに登録する

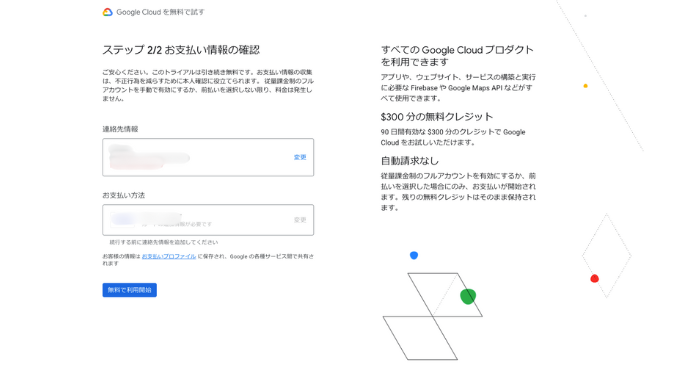

Googleアカウントが準備できたら、次はGCPに登録します。GCPはAIや機械学習用のサーバーをクラウド上で使えるプラットフォームで、初めて登録する場合は「無料トライアル」が用意されています。

トライアルでは、約3万円分のクレジット(使用料)を90日間無料で利用できるため、実質タダでクラウドAI開発を体験できます。

登録手順は簡単で「無料で始める」ボタンをクリックし、クレジットカード情報などを入力するだけです。

3.プロジェクトを作成して環境を管理する

GCPでは、AI開発を行う際に「プロジェクト」という単位で環境をまとめます。プロジェクトとは、AIモデルやデータ、サーバー設定などをグループ化して管理するためのフォルダのようなものです。

GCPのコンソール画面にログイン後、上部メニューの「プロジェクトを選択」→「新しいプロジェクトを作成」をクリックします。

プロジェクト名は自由に決められますが、後でわかりやすいように「ai-development」や「ml-lab」などの名前にするのがおすすめです。

作成後は、すべての設定やリソースがこのプロジェクト内で一元管理されます。

4.Compute EngineでAI用の仮想マシンを作成する

AI開発の作業用PCにあたるのが、このCompute Engine(コンピュートエンジン)です。ここでは仮想マシンと呼ばれるクラウド上のコンピュータを作成します。

GCPコンソールのメニューから「Compute Engine」→「VM インスタンス」を選択し、「作成」をクリックします。OSは「Ubuntu」がおすすめで、メモリやCPUの構成を選ぶことができます。

特にAIモデルの学習を行う場合は、「GPUを追加」オプションをオンにして、NVIDIA T4やA100などのGPUを選択すると処理が速くなります。ここで設定した内容が、あなたのAI開発マシンのスペックになります。作成が完了すると、GCP上に自分専用の仮想マシンが立ち上がります。

5.ライブラリ・ツールをインストールして開発環境を整える

仮想マシンが作成できたら、次に環境を整えましょう。まずはGCPコンソールの「SSH」ボタンをクリックしてインスタンスに接続します。これは、クラウド上のマシンにリモートでログインする仕組みです。

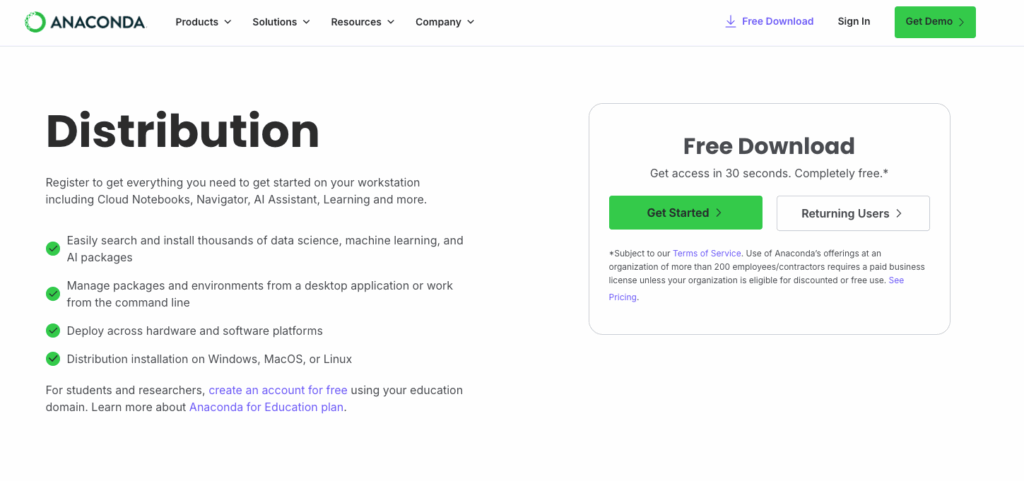

接続後は、ターミナル画面にコマンドを入力できるようになります。AI開発を行うには、Pythonや必要なライブラリを入れる必要がありますが、Anacondaを使うとセットアップが簡単です。

AnacondaはAIやデータ分析に必要なパッケージが最初からまとめて入っている便利なツールで、wget コマンドを使ってダウンロード・インストールすればすぐに使えます。

インストールが終わったら「conda create -n ai_env python=3.10」のように仮想環境を作り、「conda activate ai_env」で有効化します。これでクラウド上でもPythonの開発準備が整います。

6.Jupyter NotebookやCloud Shellを利用して開発を始める

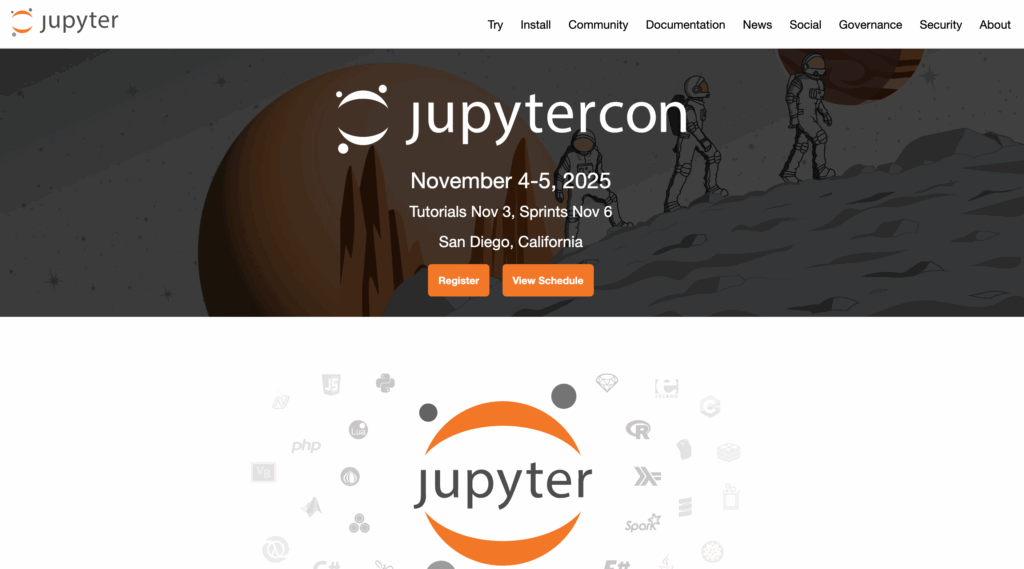

GCPでは、ブラウザ上でコードを直接書ける便利なツールも利用できます。特に人気なのが

- Jupyter Notebook

- Cloud Shell

です。Jupyter Notebookは、コード・結果・グラフを1つの画面で確認できるインタラクティブな開発環境で、AIやデータ分析に最適です。

「pip install jupyterlab」でインストール後、「jupyter lab –ip=0.0.0.0 –port=8080」などで起動し、ブラウザからアクセスできます。

一方、Cloud ShellはGCPが提供するオンラインのコマンドラインツールで、インストール不要で利用できます。

- 簡単な設定やスクリプト実行→Cloud Shell

- しっかりしたモデル構築や可視化→Jupyter Notebook

と使い分けると効率的です。組み合わせることで、どこからでもブラウザ1つでAI開発を進めることができます。

【環境別】おすすめのAI開発環境

最後はおすすめのAI開発環境について紹介します。それぞれどのような特徴があるのかなどを確認しながら最適なものを選択しましょう。

- JupyterLab

- VSCode

- Amazon Web Services

- Google Cloud Platform

- Microsoft Azure

JupyterLab(統合開発環境)

JupyterLabは、統計解析や機械学習などのデータ分析に特化した、ブラウザで動く統合開発環境です。特徴は「ノートブック形式」で、セル単位でコードを実行しながら結果をリアルタイムで確認できる点です。データの前処理からAIモデルの構築、可視化までを一連で効率的に行えます。

テキストエディタ、ターミナル、ファイルブラウザなども統合されており、画面を自由に配置して作業が可能です。TensorFlowやPyTorchなどのライブラリと相性が良く、3DグラフやMarkdownでのレポート作成にも対応しています。

オープンソースで無料利用でき、活発なコミュニティにより頻繁にアップデートされるのも魅力です。

VSCode(統合開発環境)

出典:Microsoft

VSCodeは、Microsoftが提供する無料のテキストエディタでありながら、拡張機能を追加することで本格的なAI開発環境として使えるツールです。GitHub CopilotなどのAI支援機能を搭載し、自然言語から自動でコードを提案したり、リアルタイムで補完してくれるため、初心者でも効率的にコーディングできます。

Amazon CodeWhispererやChatGPT Code Interpreterなど他のAIアシスタントとも連携可能で、作業スタイルに合わせた環境を構築できます。軽量で動作が速く、PythonやJavaScriptなど多言語に対応し、デバッグやバージョン管理機能も充実。

拡張マーケットプレイスには数万のプラグインが公開されており、機械学習やクラウド開発にも幅広く利用されています。

Amazon Web Services(クラウド開発環境)

Amazon Web Servicesは、世界中の企業で利用されているクラウド開発環境で、AI・機械学習を支える豊富なサービスを提供しています。中心となるAmazon SageMakerでは、データ準備からモデル学習・デプロイまでを一括管理でき、初心者でも効率的にAIを構築できます。

また、画像解析のRekognition、文章理解のComprehend、音声合成のPollyなど、すぐ使えるAI機能も充実しています。生成AIサービスのBedrockやNovaでは最新の大規模言語モデルを利用可能です。

セキュリティ認証も万全で、企業でも安心して導入できるのが特徴です。

Google Cloud Platform(クラウド開発環境)

Google Cloud Platformは、GoogleのAI研究技術をベースにした、AI開発に特化したクラウド環境です。中心となるVertex AIは、データ処理から学習、運用までを1つの環境で行える統合プラットフォームです。

AutoML機能により、コードを書かずに画像・動画・テキストのAIモデルを構築でき、初心者でも短時間で成果を出せます。カスタムトレーニング機能を使えば、上級者はTensorFlowやPyTorchなど好みのフレームワークで柔軟に学習設定が可能です。

また、Vertex AI WorkBenchではJupyter Notebookをクラウド上で実行でき、ブラウザからすぐにデータ分析やAI開発ができます。Googleの研究成果を直接利用できる点も強みです。

Microsoft Azure(クラウド開発環境)

Microsoft Azureは、企業のAI活用を幅広く支援する多層的なクラウド環境で、ノーコードから本格的な機械学習まで対応しています。Azure AIサービスでは、画像認識・音声解析・文章理解など15種類以上のAI機能をAPIで提供し、専門知識がなくてもアプリにAIを組み込めます。

Azure Machine Learning Studioでは、ドラッグ&ドロップ操作でモデルを構築でき、AutoML機能やJupyter Notebookも利用可能です。さらにAzure OpenAI ServiceではGPT-4oなどの最新モデルを使え、Azure AI Foundryでは複数AIサービスを統合管理できます。

REST APIやDocker対応により、クラウドだけでなく社内サーバーでも柔軟に運用できる点が魅力です。

AI開発環境の構築は「リベルクラフト」

AI開発環境を構築する際に大切なのは、「どの環境が自分たちの目的に一番合っているか」を見極めることです。ローカル環境は自社内で安全にデータを扱いたい企業に向いており、自由度が高く細かい調整ができます。

一方、クラウド環境は初期設定が簡単で、必要な計算リソースを柔軟に使えるため、スピード重視で開発したい場合に最適です。近年ではプログラミングの知識がなくても扱えるノーコード・ローコード環境も増えており、限られたリソースでもAI導入がしやすくなっています。

どの方法を選ぶにしても、まずは「何を目的にAIを作るのか」「どの段階まで社内で進めたいのか」を整理することが重要です。

「AI開発環境の構築方法がわからない」という方はリベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、自社の課題ごとに合わせたAI開発の支援〜運用までをサポートします。また、単なる開発だけではなく、ビジネスに沿ったAI・データの活用方法まで支援。

AIを自社内で有効的かつ効率的に運用できるように内製化支援や社員のリテラシー向上も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら