「データ分析が大事とは聞くけど、何から学べばいいのか分からない」「AIが進化している今、人が学ぶ意味はあるの?」と思う方も多いでしょう。

近年、データを扱える人材はあらゆる業界で需要が高まり、企業の競争力を左右する存在となっています。しかし、正しいスキルや知識を身につけなければ誤った分析結果に気づくこともできません。

そこで本記事では、

- データ分析に必要なスキル14選

- データ分析スキルの重要性

- データ分析スキルを身につけられるおすすめのスクール

を紹介します。

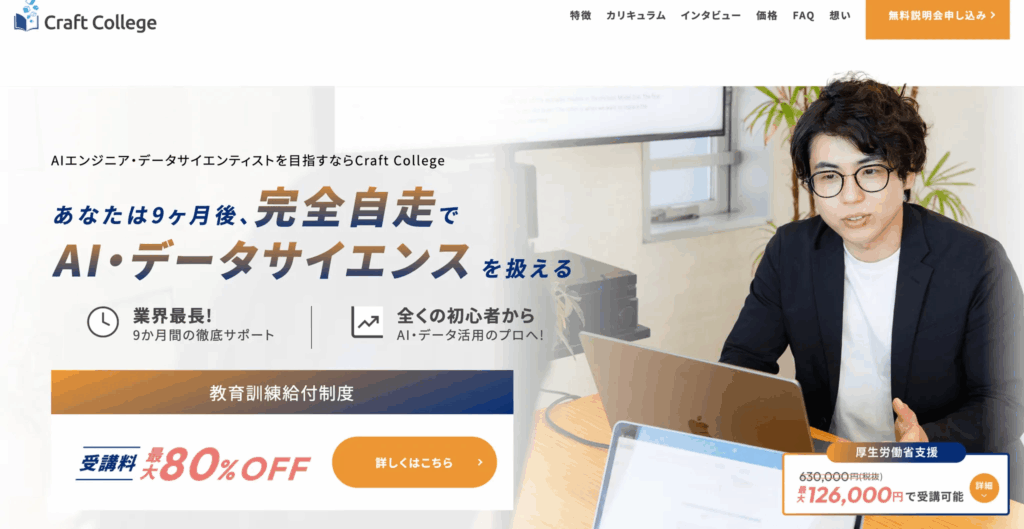

弊社リベルクラフトが運営する「CraftCollege」では、未経験者でも基礎から実務レベルまで段階的に学べる、業界最長クラス9か月のカリキュラムを提供。

経験豊富な講師による1on1の個別指導で、つまずきやすいポイントも丁寧にサポートします。さらに教育訓練給付金の活用で自己負担額を抑えられ、安心して学習に集中できます。

まずは無料説明会で具体的な学習内容やサポート体制をご確認ください。

⇨CraftCollegeの詳細はこちら

データ分析スキルを身につける重要性

データ分析スキルを身につける必要があるのは、ビジネスにおけるデータ活用の重要性が飛躍的に高まっており、経営課題の解決や競争力強化に役立てられるためです。

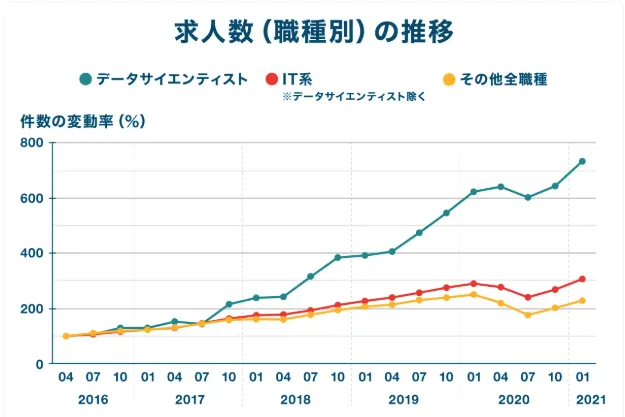

実際、日本国内でデータサイエンティスト職の求人数は、2016年4月と2021年1月の5年で7倍以上に増加したと公表されています。

出典:PRTIMES|データサイエンティストの求人数が5年で7倍超に

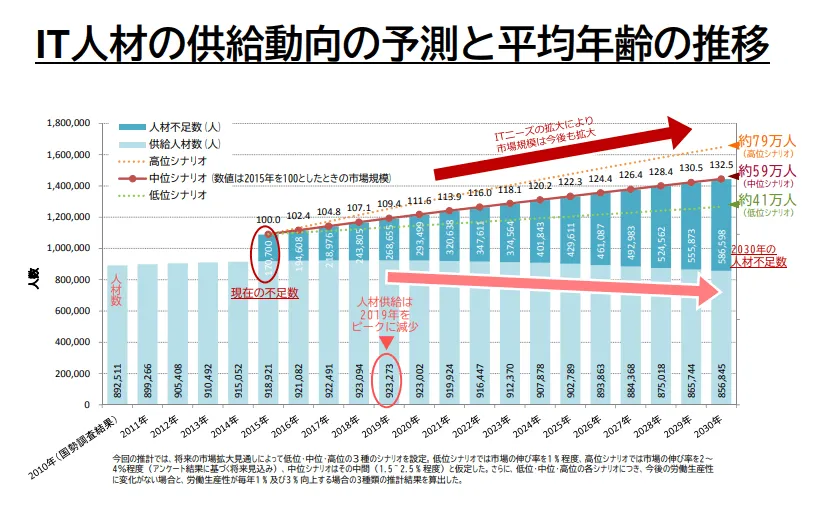

また、経済産業省の報告によれば、2019年時点で既にデータ人材が4万人以上不足しており、2030年にはIT人材全体で約54万人も不足すると予測。

これらの数字からも、データ分析スキルを身につけた人材の市場価値が高いことが分かります。

こうした背景もあり、データ分析スキルは今や多くの業界で必須ともいえるスキルになりつつあります。企業のDX推進においてもデータ分析は欠かせない手段であり、従業員一人ひとりがデータを理解し活用できることが競争力につながるとされています。

つまり、初心者であってもこれからデータ分析スキルを習得しておくことは、将来のキャリア形成やビジネスでの活躍の幅を広げる上で重要なのです。

AI時代になぜデータ分析スキルは必要なのか

「最近はChatGPTのようなAIツールがあるから、人間がわざわざデータ分析スキルを身につけなくてもいいのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。

しかし、結論から言えば、AIが進化した現在でも人間のデータ分析スキル習得は不可欠です。

確かに、生成AIを使えばコードの自動生成やレポートのドラフト作成など、これまで人間が時間をかけて行っていた作業の一部を高速化・効率化できます。例えば、ChatGPTに分析用の簡単なコードを書かせたり、グラフの解釈文を書いてもらったりするといったことは可能。ただし、AIに正しく指示を出し、結果を検証・活用するのはあくまで人間の役割です。

AIに任せきりにしてしまうと、

- 得られた分析結果の妥当性を判断できない

- 誤った指示で意味がわからないアウトプットが出てくる

などの恐れもあります。

つまり、指示を出す人間がデータ分析の知識・スキルがなければ、AIを使用しても精度の高い分析は不可能ということです。

その上で、AIツールを使って細かな作業を自動化したり効率化したりすることで分析プロセス全体のスピードと生産性を上げるのが理想的な形でしょう。

ポイントは、AIに任せる部分と人間が担う部分を適切に見極めることです。例えば

- どのように指示を出せば望む分析結果が得られるか

- AIの出力結果をどう評価し、必要に応じて修正指示を出すか

といったAIを使いこなすためのスキルも、重要スキルとして加わっています。

要するに、「AIがあるから人は学ばなくて良い」ではなく、「AIを味方につけてより高度な分析を行うために、人も学び続ける」というスタンスが大切です。

リベルクラフトでは、AI・データ活用における戦略立案から実装まで、一気通貫のサポートを提供しています。

「AIを使いこなしてデータ分析・活用を効率化したい」「社内にAI・データ活用のスキルを持った人材が不足している」といった方は、まずはお気軽にご相談ください。

リベルクラフトのコンサルティング・受託開発事業のサービスサイトはこちら

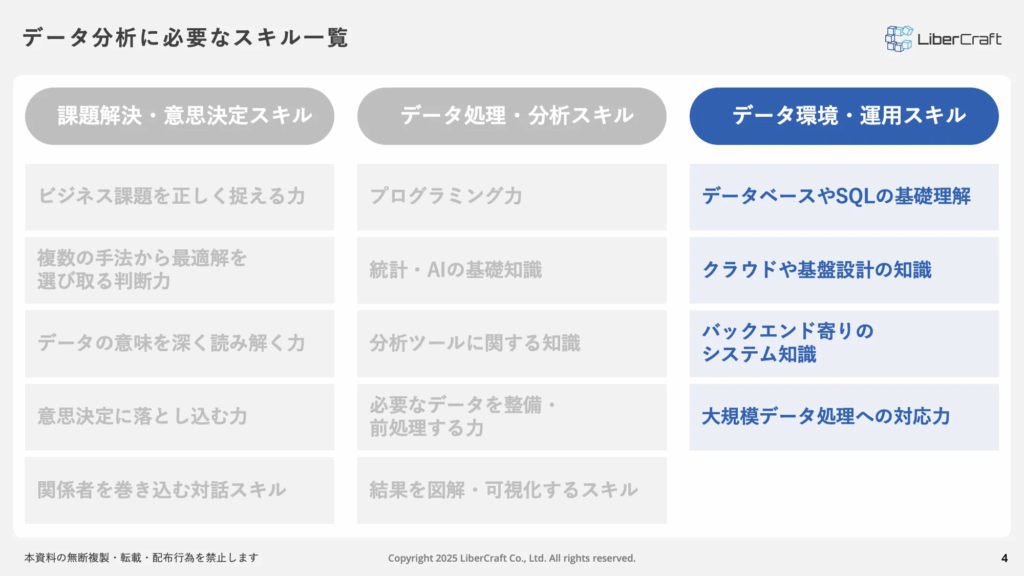

データ分析に必要なスキル

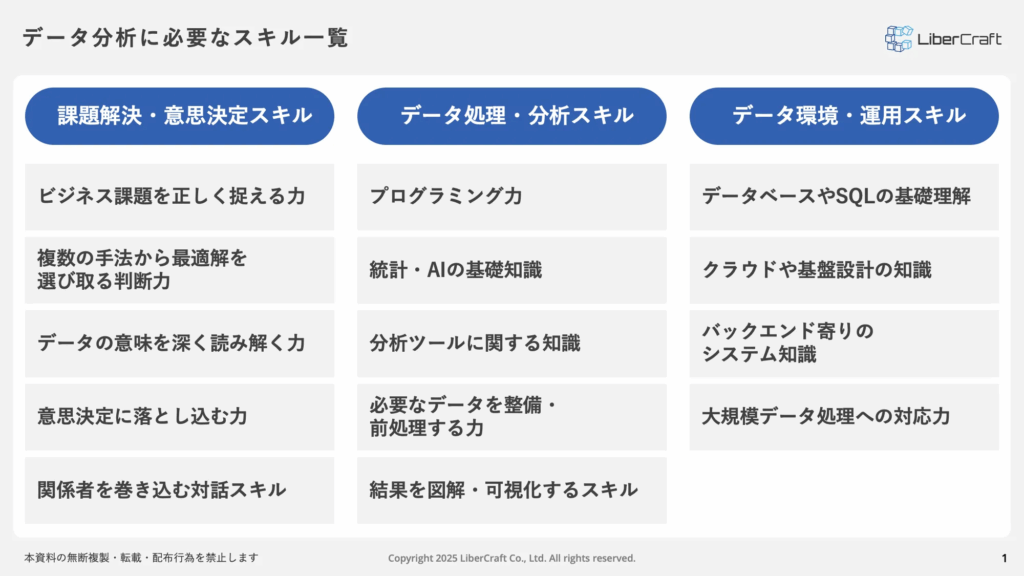

では、具体的にデータ分析を行うにはどのようなスキルが必要なのでしょうか。ここでは、大きく3つのカテゴリに分けてデータ分析に必要なスキルを紹介します。

- 課題解決・意思決定スキル

- データ処理・分析スキル

- データ環境・運用スキル

▪️データ分析に必要なスキル一覧

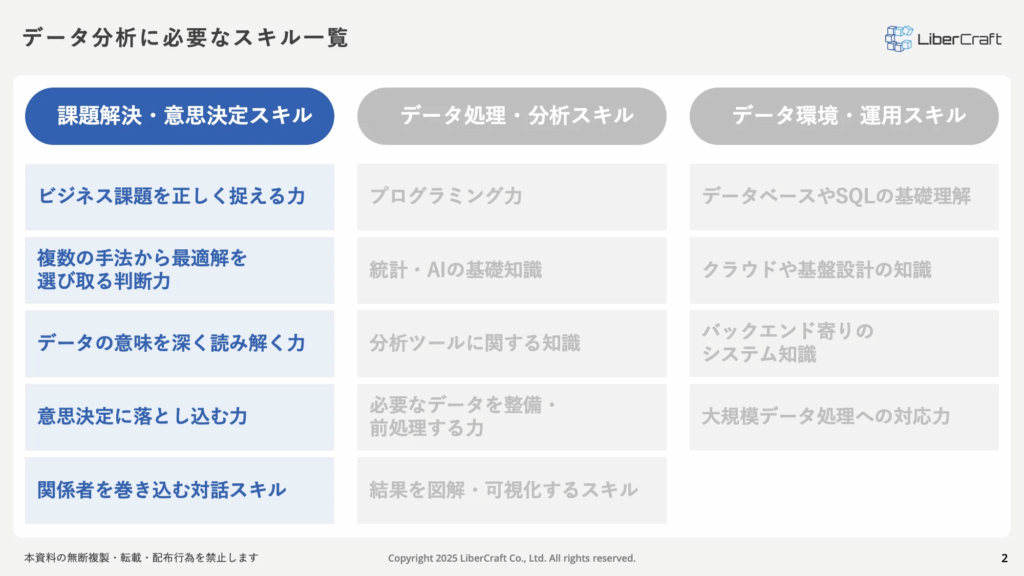

課題解決・意思決定スキル

課題解決・意思決定のスキルは、データ分析をビジネスの課題解決に結びつけるためのスキル群です。

分析そのものは手段に過ぎず、最終的にはビジネス上の意思決定やアクションにつなげる必要があります。ここでは、5つ紹介します。

- ビジネス課題を正しく捉える力

- 複数の手法から最適解を選び取る判断力

- データの意味を深く読み解く力

- 意思決定に落とし込む力

- 関係者を巻き込む対話スキル

▪️課題解決・意思決定スキル一覧

ビジネス課題を正しく捉える力

データ分析に取り組む前提として、「何のためにデータ分析を行うのか」を正しく理解する力が不可欠です。言い換えれば、分析しようとする問題そのものやその背景を正しく把握する力です。

企業が抱える課題と背景を理解し、「どのような問いに答えるためにどんなデータが必要か」を見極めることが求められます。 例えば、売上が伸び悩んでいるという課題に対して、

- 原因がマーケティング施策にあるのか

- 商品ラインナップにあるのか

- 外部環境にあるのか

など、こうした課題の背景次第で、集めるべきデータや分析アプローチは変わってきます。

複数の課題が絡んでいる場合には、順番に検証して優先度の高い問題から解決策を探る必要も出てくるでしょう。

複数の手法から最適解を選び取る判断力

一口にデータ分析と言っても、統計解析から機械学習まで手法は多種多様です。目的やデータの種類に応じて最適な分析手法を選択する判断力も、重要なスキルの一つです。

扱うデータが数値なのかテキストなのか、解きたい問いが将来予測なのか要因分析なのかによって、有効な手法は異なります。「闇雲に高度な手法を使えば良い」というものではなく、その課題に対して一番効果的なアプローチは何かを推論し選ぶ洞察が求められます。

この判断力を支える前提として、各種分析手法に関する知識が必須なのです。なお、データ分析の手法には以下のようなものがあります。

- クロス集計:異なる属性同士の関係やトレンドを見る

- ロジスティック回帰分析:起こり得る事象の確率を予測する

- アソシエーション分析:ビッグデータから商品やサービスの関連性を見つけ出す

データ分析の手法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参考記事:データ分析の手法16選|種類・目的別にポイント解説

データの意味を深く読み解く力

分析によって得られた結果を鵜呑みにせず本質を読み解く力も重要です。データ分析はあくまで課題解決の手段なので、得られた結果が本当に意味のあるものか、解決にどう繋げるかを考える必要があります。

例えば、分析結果が事前の予想通りだった場合は想定通り進めれば良いですが、異なる結果が出た場合には「分析時にミスがなかったか」「そもそもの仮説が間違っていたのか」など様々な可能性を再検討する必要があります。

このように、分析結果を鵜呑みにせず批判的に検証し、データの正しさを見極めて柔軟に解釈・提案できる力が求められます。いわゆるクリティカルシンキング(批判的思考)もこの場面で役立ちます。「本当にそうなのか?」と自問し、データが示す意味を深掘りすることで、より的確な洞察が得られるでしょう。

データの裏にあるストーリーを想像し、数字を意味づける力があるかどうかで、分析の質は変わります。

意思決定に落とし込む力

データ分析は分析そのものが目的ではなく、分析結果をもとに具体的な意思決定やアクションにつなげることがゴールです。そのため、分析して終わりではなく「何をすべきか?」まで落とし込む力が重要です。

得られたインサイトからビジネス上の提案を導いたり、現場の施策に反映したりする力と言い換えることもできます。

例えば、

- 1.顧客分析の結果「若年層ユーザーの離脱率が高い」という示唆が得られた

- 2.経営や現場に対して「若年層向けのUX改善が必要」と提言

- 3.具体策を提案する

といった力です。もし、分析結果が仮説と異なっていた場合でも、それを踏まえて柔軟に次の一手を考えることが大切です。

つまり、データから得た事実をビジネスの意思決定に結びつける翻訳力・応用力と言えます。

関係者を巻き込む対話スキル

優れた分析も、周囲に正しく伝わり活用されなければ意味がありません。そこで重要になるのが、コミュニケーション力やプレゼンテーション力です。

ータ分析の専門家は、得られた分析結果が何を意味し自社の課題解決にどう貢献しうるのかを、専門知識のない人にも分かりやすく伝える必要があります。そのため、単に分析だけでなく資料作成力や提案力も求められるのです

具体的には、

- 専門用語ばかり使わず平易な言葉で説明する

- ストーリーラインを工夫して相手が理解しやすい順序で話す

- グラフや図表を用いて直感的に伝える

といったスキルが挙げられます。

また、関係者との対話を通じて分析ニーズを引き出したり、こちらからデータ活用の提案を行ったりする場面も多々あります。社内外のステークホルダーを巻き込みながらデータ活用を推進していく対話力も重要だと言えるでしょう。

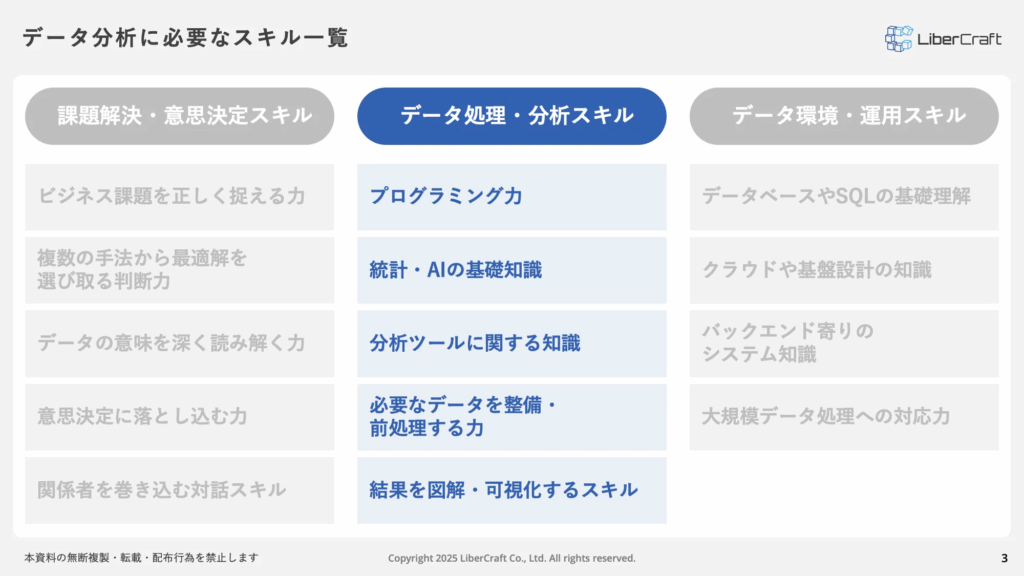

データ処理・分析スキル

次は、実際にデータを扱い分析するための技術的スキル群です。ここでは5つのスキルを紹介します。

- プログラミング力

- 統計・AIの基礎知識

- 分析ツールに関する知識

- 必要なデータを整備・前処理する力

- 結果を図解・可視化するスキル

▪️データ処理・分析スキル一覧

プログラミング力

大量のデータを効率よく処理・分析するにはプログラミングが欠かせません。ExcelなどGUIツールだけでは扱いきれない規模のデータを扱ったり、高度な解析アルゴリズムを実装したりする際には、コードを書いて自由度高く操作できることが求められます。

データ分析で主に使われる言語はPythonやRが代表的です。どちらの言語を使う場合でも、自分の思い通りにデータ処理や分析ができるコーディング能力が必要です。

また、業務内容や業界・課題に応じて適切な言語やライブラリを選択できることも求められます。 初心者にとってプログラミングはハードルが高く感じられるかもしれませんが、データ分析分野では避けて通れないスキルです。

PythonやRはコミュニティやドキュメントも充実しており、近年はノーコードツールも発達しています。まずはデータ分析に最低限必要なコーディングスキルから習得し、徐々に応用範囲を広げていくと良いでしょう。

統計・AIの基礎知識

データ分析の根幹には数学・統計学の知識が存在します。統計の基礎知識がないと、分析結果の解釈を誤ったり、データのばらつきや信頼性を正しく評価できなかったりする恐れも。

例えば、平均値・中央値の違いや、相関関係と因果関係の区別といった基本概念は、分析結果をビジネスに活かす上でも知っておく必要があります。 未経験からデータ分析を学ぶ場合、まずは統計の基礎を押さえるのがおすすめです。

統計の基礎力はあらゆるデータ分析の土台となるので、時間をかけて身につけましょう。 初心者のうちは機械学習と聞くと難しく感じるかもしれませんが、近年はAutoMLツールも整ってきており、ライブラリを使えば比較的簡単に試せます。

まずは機械学習とはどういうものか、その代表的な手法と目的を理解するところから始めると良いでしょう。統計学で培ったデータを見る目とAIの知識を組み合わせることで、より高度で付加価値の高い分析が可能になります。

AIの分析手法や必要なスキルについては、以下2つの記事でもわかりやすく画像を用いて解説していますので、あわせてご確認ください。

参考記事:生成AIを用いてデータ分析を効率化!やり方や注意点・活用事例も紹介

参考記事:ChatGPTを用いたデータ分析のやり方を画面キャプチャ付きで解説

分析ツールに関する知識

データ分析には様々なツールが使われます。

代表的なものとして、

- Excelのような表計算ソフト

- TableauやPower BIのようなBIツール

- PythonやRのようなプログラミング言語とそのライブラリ

- SQLを使ったデータベース操作、

- Google Colabのようなクラウド上で動く分析環境

などが挙げられ、それぞれのツールには得意分野があります。

例えばExcelは手軽な集計や簡単なグラフ作成に向いており、ビジネス現場で広く利用されています。

企業やプロジェクトによって使用するツールは様々なので、特定ツールだけでなく複数のツールに触れておくと対応力が上がります。初心者の方は、身近にあるツールから始めてみると良いでしょう。

データ分析ツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

参考記事:データ分析ツールとは?目的別の最適なツールや導入メリット・注意点を解説

必要なデータを整備・前処理する力

データ分析プロジェクトでは、生のデータをきれいに整えて解析可能な状態にする「前処理」作業が必須。実務では、分析そのものよりデータ前処理に多くの時間を割くケースも珍しくありません。それほどデータの品質は分析の精度に直結する重要事項なのです。

前処理には、

- データの欠損値や異常値の処理

- フォーマットの統一

- テキストデータのクリーニング

- 複数データソースの結合・加工

など様々なタスクが含まれます。

例えば、アンケート結果を分析するなら、回答の揺れを統一したり、不備のある回答を除外したりする必要があるでしょう。

適切なデータ前処理ができるかどうかで、分析結果の質は大きく左右されます。

ノイズだらけのデータからはノイズだらけの結果しか得られませんし、逆にきれいに整ったデータからは信頼性の高いインサイトが得られます。前処理を怠ったばかりに誤った結論を導いてしまうリスクもあるため、データ分析者には地味でもこの工程を丁寧にこなすスキルが求められます。

また、必要なデータを整備するにはデータを収集するスキルも必要です。以下の記事では、データ収集の方法について詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

参照記事:データ収集の方法と分析への活用法を徹底解説(成果につなげるフレームワーク付き)

結果を図解・可視化するスキル

分析結果を関係者に共有したり意思決定に活かしたりするには、数字の羅列をグラフや図表に変換して直感的に伝えるスキルが重要です。

人間は視覚情報から多くを理解するため、データを効果的に可視化することで理解促進や議論活性化につながります。

図解・可視化するスキルには、

- 棒グラフ・折れ線グラフ

- 散布図行列やヒートマップ

- 地図上へのプロット

などデータの特徴に応じた最適なビジュアルを選ぶ力が求められます。

また、グラフの色使いや注釈の付け方一つで伝わり方は変わるため、視覚デザインの基礎知識も必要でしょう。

可視化は単なる技術ではなくコミュニケーションの一部でもあります。先述の「関係者との対話スキル」とも関連しますが、せっかく導いた洞察も伝わらなければ意味がありません。

伝えたいポイントを際立たせるチャートを作り、ストーリー性のあるスライドにまとめて共有するといったスキルを磨くことで、データ分析の成果を組織に浸透させられるでしょう。

データ環境・運用スキル

最後に、データを取り巻くシステムや基盤に関するスキルです。ここでは4つのスキルを紹介します。

- データベースやSQLの基礎理解

- クラウドや基盤設計の知識

- バックエンド寄りのシステム知識

- 大規模データ処理への対応力

▪️データ環境・運用スキル一覧

データベースやSQLの基礎理解

企業で扱うデータの多くは、リレーショナルデータベースなどのデータベース上に保存・管理されています。

そのため、

- データベースとは何か

- どのようにデータが格納されているか

といった基礎理解が必要です。

また、データベースから必要な情報を取り出すためのSQLのスキルはデータ分析ではほぼ必須と言えます。SQLを使えば、データベース内の大量データに対して抽出・集計・更新・削除といった操作を行えます。

データ分析において、まずはSQLで目的のデータを引っ張ってくるところから始まるケースも多いです。もしSQLが書けなければ、そもそも分析に使うデータを集めるのに苦労するでしょう。

なので、初心者の方でも、SELECT文やWHERE句など基本的なSQLクエリの書き方は早めに習得することをおすすめします。

クラウドや基盤設計の知識

近年、企業のデータはオンプレミスの自前サーバーからクラウド上のデータ基盤へと移行しつつあります。そのため、クラウドサービスやデータ基盤の設計に関する知識も持っておくと役立ちます。

クラウドサービスの基本を知っておけば、自社のデータがどのような流れで集まり保存されているか理解できますし、大規模データの扱い方の勘所も掴みやすくなります。

また、データウェアハウスの設計やネットワーク設定など、インフラ面の知識もあれば、なお良いです。

たとえば、

- 分析用にデータマートを設計する際の正規化・非正規化の判断

- クラウド間でデータ転送する際のセキュリティやコスト考慮

といった点まで理解できると、エンジニアと協働する際にもスムーズです。

すべてのデータ分析担当者が深い基盤知識を持つ必要はありませんが、クラウドやデータ基盤の全体像を理解していると分析環境の構築・利用で困りにくくなります。

バックエンド寄りのシステム知識

データ分析はビジネスとデータの橋渡し役ですが、そのデータは様々なシステムから生み出されています。そこで、企業の基幹システムやアプリケーションなどバックエンド側の基礎知識もあると望ましいです。

バックエンドの知識としては、

- 典型的な情報システムの構造

- API経由でデータ取得する方法

- バッチ処理・ストリーミング処理の違い

- セキュリティや個人情報保護に関する基礎

などが挙げられます。

広範囲になりますが、プロジェクトに関連する部分からで良いので少しずつ知見を広げていくと良いでしょう。

バックエンドに強ければ、自分でデータパイプラインを構築して必要なデータを自動収集するといった高度なことも可能ですし、分析結果をシステムに組み込んで自動化するような応用もできます。

難しい場合は、「自分が分析しようとしているデータはどのように生成・蓄積されているのか」を理解する意識を持つだけでも、分析の質や提案内容は変わってきます。

大規模データ処理への対応力

企業によっては、数百万〜数億件に及ぶログデータや、膨大な画像・動画データなどビッグデータを扱うケースも。こうした大規模データを効率的に収集・保存・処理するスキルも、状況によっては必要になります。

ビッグデータの特徴は

- Volume(量)

- Variety(多様性)

- Velocity(速度)

などと言われますが、要はデータ量が大きく従来のやり方では処理しきれない点にあります。

例えば、数十億件のデータを分析したい場合、単純に一台のPCで処理すると何日もかかってしまいます。そこでHadoopやSparkといった分散処理フレームワークを用いて並列処理させたり、クラウド上で弾力的にリソースを確保して計算させたりといった工夫が必要に。

大規模データを扱うスキルは、初心者にはハードルが高いかもしれません。しかし、近年はクラウドサービスが発達し、ビッグデータ処理も以前に比べて導入しやすくなっています。データ分析の幅を広げたい方は、機会があればビッグデータ処理の基礎に触れてみると良いでしょう。

データ分析に必要なスキルを身につける方法

ここまで見てきたように、データ分析には幅広いスキルが求められます。初心者の方は「どうやって身につければいい?」と戸惑うかもしれません。

主な学習手段としては、以下のようなものがあります。

- 書籍を読む

- セミナーや勉強会に参加する

- オンライン講座やスクールに通う

それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を選ぶ参考にしてください

書籍を読む

まず手軽に始められるのが書籍で勉強する方法です。書籍を使えば自分のペースで好きなときに学べるのがメリットです。仕事や学業の合間に少しずつ読み進められますし、コストも書籍代程度で済みます。

ただし、書籍は体系的に学ぶのが難しいというデメリットも。自分で本を選ぶ場合、どうしても興味のある分野に偏りがちで、網羅的・体系的な学習になりにくい傾向があります。

また、本を読んで知識をインプットしても、それを実際に使ってみないことにはスキルとして定着しません。どうしてもインプット中心の学びになりやすく、アウトプットの機会が乏しくなりがちです。 そのため、書籍で学んだら必ず自分で手を動かして試してみることが大切です。

たとえば、統計の本で平均や分散の計算方法を読んだら、実際にExcelやPythonでサンプルデータの平均・分散を計算してみる、といった具合です。独学はモチベーション維持も難しい側面がありますが、目標を決めて進めると良いでしょう。

セミナーや勉強会に参加する

次に、セミナーや勉強会への参加も初心者におすすめの学習方法です。最近はオンラインセミナーも増えており、無料または低価格で参加できるデータ分析関連のイベントが多数あります。セミナーの利点は、最新のトレンドや実務者の生の声に触れられることです。

書籍は情報が古くなりがちですが、セミナーなら最新の注目されているテーマについて学べます。 また、プロの考え方や業界の雰囲気を感じられるのはセミナーならではのメリットでしょう。

一方で、セミナーや勉強会は基本的にインプットが中心である点には注意しましょう。短時間で多くの情報を得られる反面、自分で手を動かす機会はあまりありません。

セミナーで得た知識は必ず復習し、自分なりにまとめたり試したりすることが大切です。 中には商材売り込みがメインのセミナーもあるため、テーマや講師のプロフィールを見て有益そうか判断しましょう。

初心者向けセミナーであれば、評判の良いものや実績ある企業・団体が主催しているものを選ぶとハズレが少ないです。 無料のオンラインセミナーから気軽に参加してみて、面白かった内容は後日自分で深掘り学習する、といったスタイルがおすすめです。

オンライン講座やスクールに通う

最後は、オンライン講座やデータ分析スクールで体系的に学ぶ方法です。独学や単発のセミナーと比べると費用がかかりますが、効率的かつ確実にスキルを身につけられるでしょう。

オンライン講座・スクールを利用するメリットは、カリキュラムが体系立てられており、インプットとアウトプットの両面から学べる点です。初心者が独学で全体像を掴むのは難しいですが、スクールなら基礎から応用まで順序立てて教えてくれますし、抜け漏れをカバーできます。

デメリットとしては、基本的に有料であり、数あるスクール選びが重要になることです。

弊社リベルクラフトの「Craft College」は、代表自らが1on1でメンタリングを行い、業界最長クラスの9か月間をかけて基礎から応用まで体系的に学べるスクールであり、初心者でも着実にスキルを身につけられます。

演習課題を中心に据えたカリキュラムで、Pythonによるデータ分析やAIアルゴリズムの開発、Webアプリ構築まで幅広く実践できるため、卒業後には「自走できる力」を備えたデータ人材としてキャリアの選択肢を広げられるでしょう。

無料説明会も実施していますので、以下のリンクからチェックしてみてください。

「Craft College」の無料説明会への申し込みはこちらから

オンライン講座・スクールを選ぶ際のポイント

データ分析スキル習得のためにオンライン講座やスクールに通うことを検討したら、次は「どのスクールを選ぶか」という悩みが出てきます。

ここではオンライン講座・スクールを選ぶ際に注目すべきポイントを3つ解説します。

- インプット・アウトプットのバランスは適切か

- 講師の対応は十分か

- コストパフォーマンスに優れているか

インプット・アウトプットのバランスは適切か

まず重視したいのが、カリキュラムにおける知識インプットと実践アウトプットのバランスです。講義映像やテキストで知識を詰め込むばかりで、実際に手を動かす演習が少ないスクールだと、学んだスキルが定着しにくくなります。

逆に、演習だらけで基礎理論の解説が不十分でも理解が追いつかないでしょう。 理想的なのは、学習コンテンツが体系的に整備されていて、かつ実務を見据えた演習課題が豊富に用意されているカリキュラムです。

各章ごとにプロジェクトがあったり、最終課題で本番さながらのデータ分析プロジェクトを完遂するようなプログラムだと実践力が養われます。また、演習時に講師からフィードバックをもらえる仕組みだとなお良いでしょう。

スクール選びの際は、「〇〇が学べます」という知識一覧だけでなく、具体的にどんな演習・プロジェクトがあるのかをチェックしてみてください。受講生の作品や課題例を公開しているところもあります。それらを見て「ここまでアウトプットできるようになるのか」とイメージできる講座がおすすめです。

講師の対応は十分か

次の比較ポイントは、講師やメンターの質・サポート体制です。特にデータ分析初心者だと、学習中に分からないことが必ず出てきます。その際、すぐに質問できて的確な答えが返ってくる環境だと、疑問を溜め込まずに済み学習効率が上がります。 確認すべきは、質問対応の仕組みです。

たとえば、

- チャットで質問可能で、平日日中は数時間以内に返信

- 週に1回は1on1メンタリングがある

- 課題提出ごとにレビュー・添削してもらえる

など、受講生へのフォロー体制が充実しているかチェックしましょう。逆に、動画教材を渡すだけで質問対応はフォーラム任せというようなスクールだと、結局独学に近い状態になってしまいます。

特に集合研修型の場合は、質問がしにくかったり受講生への対応がおざなりになってしまい、インプット中心になるだけでなく、知識の定着も曖昧になりがち。

集合研修型でも、チャットで気軽に質問できる雰囲気かどうかなど、口コミ等で調べてみると良いでしょう。わかりやすく言えば、「困ったときにちゃんと助けてくれるか」が重要ということです。

コストパフォーマンスに優れているか

最後はコストパフォーマンスが優れているかどうかです。受講料が予算内かどうかはもちろんですが、「支払う金額に見合うだけの価値が得られるか」を考えることが大切です。

安いに越したことはありませんが、安すぎる講座にはそれなりの理由があるものです。例えば動画教材を見るだけの形式で質問サポートなし、といった場合は料金は低くても挫折してしまっては意味がありません。

そこで活用したいのが公的な給付金・補助金制度です。日本には厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」というものがあり、対象講座になっているスクールでは、受講料の50〜80%が支給されるため自己負担額を減らすことができます。

例えば、弊社リベルクラフトのCraftCollegeであれば「最大504,000円の受給が可能」であるため、9ヶ月126,000円で質の高い学習が可能に。

公的支援を活用できるかも含めて費用面を考えましょう。スクール比較の際は給付金対象かどうか、分割払いは可能か、転職支援によるキャッシュバック制度はあるかなどもチェックポイントです。

データ分析スキルの向上ならCraft Collegeがおすすめ

データ分析を本気で学びたい初心者の方には、リベルクラフト社が提供するオンライン完結の個別指導型スクール「CraftCollege」がおすすめです。

ここではその理由を3つ紹介します。

- 業界最長9か月間の圧倒的ボリュームで、確実な技術習得

- 受講者に合わせた1on1完全個別指導

- 教育訓練給付制度の利用で受講料最大80%OFF

業界最長9か月間の圧倒的ボリュームで、確実な技術習得

Craft Collegeのカリキュラムは、データ分析スクールの中でも最長クラスとなる9か月間。多くのスクールが3〜6か月で基礎部分に留まるのに対し、Craft Collegeは基礎から応用、そして実務レベルまでじっくり学べる設計が特徴です。

ここでは簡単にスクールのカリキュラムを紹介します。

| セクション | 所要期間 | 到達目標 |

|---|---|---|

| ①データアナリティクスを学び分析の基礎力を養う | 1~2ヶ月 | 簡単なデータ分析Webアプリを作れる |

| ②AI・機械学習の基礎力身につける | 2~3ヶ月 | 需要予測や価格予測といった、基本的な機械学習アルゴリズムを実装することができる |

| ③AI・機械学習の応用力を身につける | 2~3ヶ月 | AI・機械学習を活用したWebアプリ構築ができる |

| ④ポートフォリオを作成し総合力を鍛える | 1ヶ月 | 課題設定から開発・アウトプット作成まで一気通貫して実装できる |

特筆すべきは、95%が実務ケーススタディで構成されている点。実際の企業データを想定した課題に取り組み、「座学で終わらない」実践型スキルが身につきます。

小売店の売上分析やマーケ施策の検証など、実務さながらの演習を重ね、修了時には成果物としてのポートフォリオも完成。未経験者でも、自信を持ってキャリアに活かせるスキルが習得可能です。

受講者に合わせた1on1完全個別指導

CraftCollege特徴の一つが、完全個別指導の1on1レッスンであることです。他の多くのスクールが動画教材+チャット質問のスタイルである中、CraftCollegeでは受講者一人ひとりに講師が付き、マンツーマンで指導やメンタリングを行います。

そのため、自分のペース・レベルに合わせて柔軟に学習を進めることが可能です。個別指導なので、分からない所はすぐ質問でき、理解度に応じて説明の深さも変えてもらえます。

集団授業だと質問しづらいという人も、マンツーマンなら気兼ねなく疑問をぶつけられるでしょう。

講師陣は実務経験豊富なデータサイエンティストが揃っており、技術面だけでなくキャリアの相談にも乗ってもらえる手厚いサポート体制です。 また、サポート制度も充実しています。

課題の提出回数に制限はなく、何度でも納得いくまで添削指導を受けられます。平日日中であれば無制限のチャット質問対応も利用でき、ちょっとした疑問もすぐ解決可能。進捗管理も徹底されており、学習が遅れているときは適宜フォローしてもらえるため初心者でも挫折しにくいのが魅力です。

教育訓練給付制度の利用で受講料最大80%OFF

先述で触れた教育訓練給付金ですが、CraftCollegeは制度の対象講座に認定されています。そのため、一定の条件を満たす社会人の方であれば、受講料の最大80%が国から支給される形で受講することが可能であり、業界最高水準のコストパフォーマンスです。

自己負担額は実質的に2割程度となり、高いコストパフォーマンスで講座を受けられます。 CraftCollegeの定価は9ヶ月で約63万円ですが、給付金最大利用時には実質12万円程度の自己負担に。業界最高水準の講座を破格の費用で受講できるのが魅力と言えるでしょう。

CraftCollegeの詳細について知りたい方は以下よりサービスサイトをご確認いただけますと幸いです。

⇨CraftCollegeについて詳しくはこちら