「自社の商品やサービスをどのように改善すればお客様にもっと選んでもらえるのか」と悩む企業は多いでしょう。こうした悩みを解消するための手段が、日々蓄積される顧客データを活用する顧客データ分析です。

顧客データ分析とは、購買履歴やWebサイトの行動履歴、アンケート回答などのデータを統合して分析することで、顧客のニーズや行動パターンを可視化できます。そのため、精度の高いマーケティング戦略や商品開発につなげることが可能です。

本記事では、

- 顧客データ分析の基本概念から手法

- 実際に得られる効果

- 顧客データ分析の成功事例

などを詳しく解説します。

初めて取り組む方にも具体的な進め方がイメージできるようご紹介します。

リベルクラフトでは、顧客データ分析を通じて商品・サービスの改善やマーケティングの精度向上を実現する支援サービスを提供しています。

課題や目標の整理から、定量・定性データの収集と統合、最適な分析手法の選定、そして結果を基にした具体的な施策の立案・実行まで、一貫して伴走支援が可能です。

「どのデータをどう活用すれば良いかわからない」「施策にどうつなげるべきか迷っている」といった方も、まずはお気軽にご相談ください。

リベルクラフトのコンサルティング・受託開発事業のサービスサイトはこちら

また、本記事では実際に弊社リベルクラフトが顧客データ分析によって、ユーザー同士のつながり強化やUI改善に向けた支援をした事例も掲載しておりますので、ご参考いただけますと幸いです。

顧客データ分析の重要性

顧客データ分析の重要性は主に3つです。まずは重要性・メリットを知った上で取り組みましょう。

- 商品・サービスの開発に活かせる

- 戦略立案に活かせる

- 施策の効果測定が可能になる

商品・サービスの開発に活かせる

顧客データ分析は、商品やサービスの開発に直結するヒントが得られる点です。たとえば、購買履歴やアンケート回答を組み合わせて分析すると、

- どの属性の顧客がどの機能や特徴に魅力を感じているのか

- なぜ購入に至らなかったのか

- リピート購入に結びついた要因は何か

などの傾向が浮き彫りになります。単なる勘や経験に頼らず、実際のデータを根拠にした商品改良や新サービスの企画が可能に。

経験や勘で商品・サービスの開発をするのも方法ではありますが、万が一顧客に刺さらなかった場合、どのように改善すべきかわからなくなります。

しかし、顧客データ分析を行えば、購買行動やニーズの裏付けとなるデータが残るため、「どの要素が響かなかったのか」「次にどこを強化すべきか」を論理的に判断できるのです。

戦略立案に活かせる

顧客データ分析は、マーケティングや営業活動における戦略立案にも活用できます。「どのチャネル経由の顧客が最もLTVが高いのか」「離脱が多いプロセスはどこにあるのか」といった視点でデータを分析すれば、優先的に注力すべきターゲット層やチャネルが明確に。

たとえば、ECサイトを運営している企業が分析を行った結果、「Instagram広告経由で流入した20代女性は購入単価が高く、かつリピート率も高い」ということがわかったとします。この情報をもとに広告予算をInstagramに集中させ、メインターゲットを20代女性に絞り込むことで、費用対効果の高い戦略を立てられます。

従来は経験や直感に頼りがちだった戦略立案も、客観的なデータを基盤とすることで説得力と再現性を持って進められます。

施策の効果測定が可能になる

顧客データ分析を活用すると、実施したマーケティングや営業施策の成果を客観的かつ定量的に測定できるようになります。

たとえば、新しい広告やキャンペーンを実施したとき、これまでは「何となく反応が良かった」「売上が上がった気がする」という印象だけで終わってしまうことも多かったでしょう。

しかし、データを活用すれば、実際にどの施策が効果的だったのか、どれくらい利益に貢献したのかを具体的に確認できます。具体的には、以下のような指標を多角的に検証できます。

- キャンペーン実施前後の変化

- メールマーケティングの効果

- 広告チャネルのパフォーマンス

単に施策を「やって終わり」ではなく、データを基に検証・改善を続ける仕組みをつくることが、顧客データ分析の価値です。

分析で用いる2種類の顧客データ

顧客データを分析する際は大きく分けて、

- 定量データ

- 定性データ

の2つを活用します。それぞれ性質が異なるため、両方を組み合わせることで、より立体的に顧客の姿を理解できます。

定量データ

定量データは、数字で表現できるデータであり「来訪者数」「性別や年齢」「地域などの属性情報」が該当します。客観的な数値として記録されるデータなので、変化や傾向を明確に比較できます。定量データの強みは、切り口を変えていろいろな視点で分析できることです。

たとえば、以下の内容が該当します。

| 時間で見る | 夏のセール期間中に訪問者が通常月の2倍に増えた。 いつ集客が伸びるかが分かる。 |

| 行動で見る | メルマガを開封した人は、開封しなかった人よりも購入率が1.5倍高い。 どの行動が成果に繋がるかが分かる。 |

| 地域で見る | 関西エリアの購入単価が関東より15%高い。 地域別に力を入れるべき商品が見える。 |

たとえばECサイトの場合、「特定の広告をクリックした訪問者がどれだけ購入につながったのか」「週末に訪問した人と平日に訪問した人で、購入率に差があるのか」といった分析が可能です。

このように数字をもとに全体の動きを整理することで、売上が伸びた理由や伸び悩んだ原因を客観的に把握できます。

定性データ

定性データは、数字では表しにくい「気持ちや理由」を表す情報です。

購入に至った背景や利用中の感想などをアンケートやインタビューで直接集めます。文章やコメントで得られるため、数字だけでは見えない本音や細かな要望が分かります。

たとえば、以下のような具体例があります。

- 例1:「商品のデザインが他社より洗練されているから選んだ」という購入理由

- 例2:「価格は魅力的だが、使い方が分かりにくそうで購入を迷った」という意見

こうした声から、「デザインをさらに強調した訴求を行う」「使い方ガイドをサイトに掲載する」といった改善施策を考えられます。

また、最近ではNPS(ネットプロモータースコア)のように「この商品を友人に勧めたいか」を0〜10点で評価してもらい、感覚的な意見を数値に置き換える方法も増えています。

定性データは、数字だけでは見落としがちな顧客の期待や不安を把握し、施策に活かせるのが強みです。

定量データを分析する手法

顧客データ分析において定量データ分析ができる手法は主に以下6つです。

- セグメンテーション分析

- RFM分析

- バスケット分析

- デシル分析

- コホート分析

- 生成AIを用いた分析

セグメンテーション分析

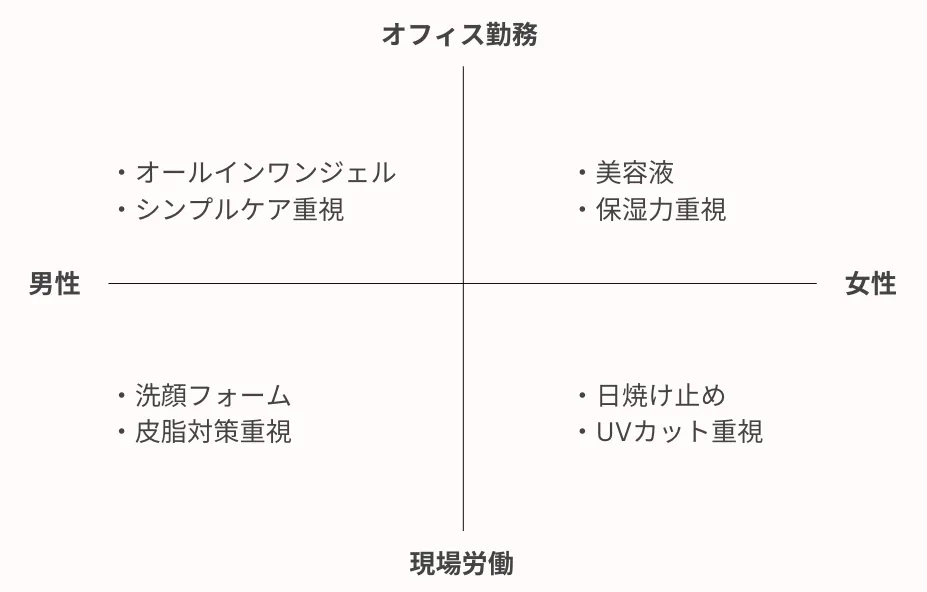

セグメンテーション分析とは、顧客を「性別」「年齢」「ライフスタイル」「購入回数」など共通の属性や行動でグループに分け、それぞれの傾向や好みを把握する手法です。

たとえば、化粧品の購買データをもとに「勤務形態 × 性別」で分けた場合、以下のような分析結果が得られます。

上の分析結果からはこんな傾向が読み取れます。

- オフィス勤務の女性は美容液など保湿・エイジングケアに関心が高い

- 現場勤務の女性は日焼け止めやUVケアを重視している

- オフィス勤務の男性は簡単に済むオールインワンを選びやすい

- 現場勤務の男性は皮脂や汚れを落とす洗顔料を好む

数字を「ただ集める」のではなく、属性や行動で整理して立体的に理解することで、具体的な打ち手を考えやすくなります。

RFM分析

RFM分析は、顧客を「購入の新しさ」「購入頻度」「購入金額」で評価し、グループに分ける手法です。「優良顧客」「離反顧客」など、関係性の強さを把握できます。

なお、RFM分析のイメージは以下の通りです。

- R(Recency):最終購入日がいつか

- F (Frequency):何回購入したか

- M (Monetary):累計でいくら使ったか

ここでは、自社が化粧品を販売しているとして、上記をそれぞれスコア(1~5)で評価し、合計スコアでセグメント分けします。

上記の結果から分かることは、

- Aさんは「1週間前に10回以上・累計10万円以上購入」→スコア5-5-5(最優良顧客)

- Cさんは「半年前に1回・累計3千円」→スコア1-1-1(休眠顧客)

といった感じでセグメント分けができます。

この結果をもとに、「最重要顧客のAさんには優先的に新商品や限定商品を案内」「休眠顧客のCさんには再購入クーポンを送る」 など施策を打てるのが、RFM分析です。

バスケット分析

バスケット分析(アソシエーション分析)は、「一緒に買われやすい商品」をデータから発見する手法です。たとえば、化粧品ECサイトでは「化粧水と乳液がセットでよく購入される」「日焼け止めとBBクリームが同時にカートに入る」といった傾向を探ることができます。

単純な売上ランキングでは分からない「組み合わせの相性」が明らかになるため、セット提案やレコメンド、クロスセル戦略に役立ちます。

ここでは、化粧品通販の購買履歴をもとに「化粧水を購入した顧客が、乳液や美容液をどのくらい一緒に買っているのか」を分析する例を紹介します。

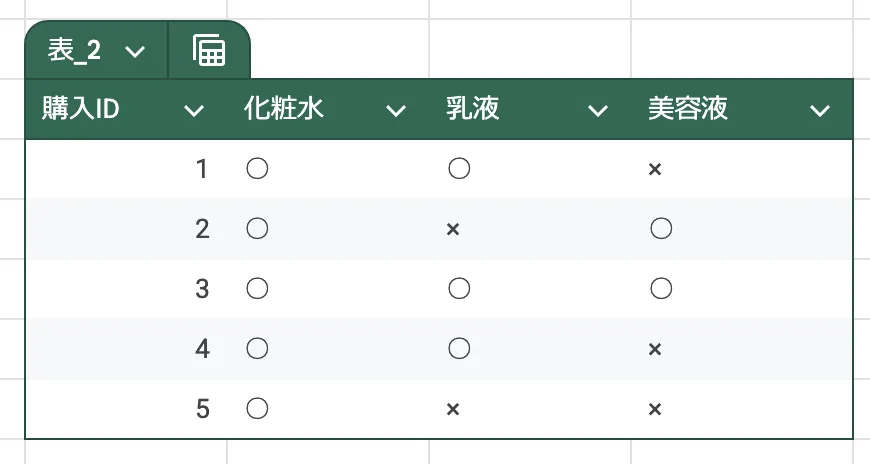

以下の画像は、顧客がどの商品を購入したかを表した図表です。

この表では「誰がどの商品を一緒に買ったか」をすべて記録し、次に指標を設定します。

| 指標 | 概要 | 解釈 |

|---|---|---|

| サポート | 全購入のうち、2つの商品が同時購入された割合 | どれだけ一緒に買われているか? |

| 信頼度 | 化粧水購入者のうち、乳液も買った人の割合 | 化粧水を買ったら乳液も買う確率 |

| リフト値 | 2つの商品が関連している強さ | 1より大きいと関連が強い |

仮に計算して次の結果が出たとします。

- サポート(40%):全体の40%の取引で「化粧水と乳液」が同時購入されている

- 信頼度(66%):化粧水を買った顧客の66%が乳液も一緒に購入

- リフト値(1.4):1を超えているので、偶然ではなく関連性がある

この結果から、「化粧水と乳液をセットでおすすめする価値がある」と判断できるのです。

デシル分析

デシル分析は、顧客を購入金額の多い順に10グループに分け、売上貢献度を把握する方法です。

「どの顧客層が一番売上を支えているのか」「リピーターとライトユーザーの分布はどうなっているのか」を一目で理解できます。

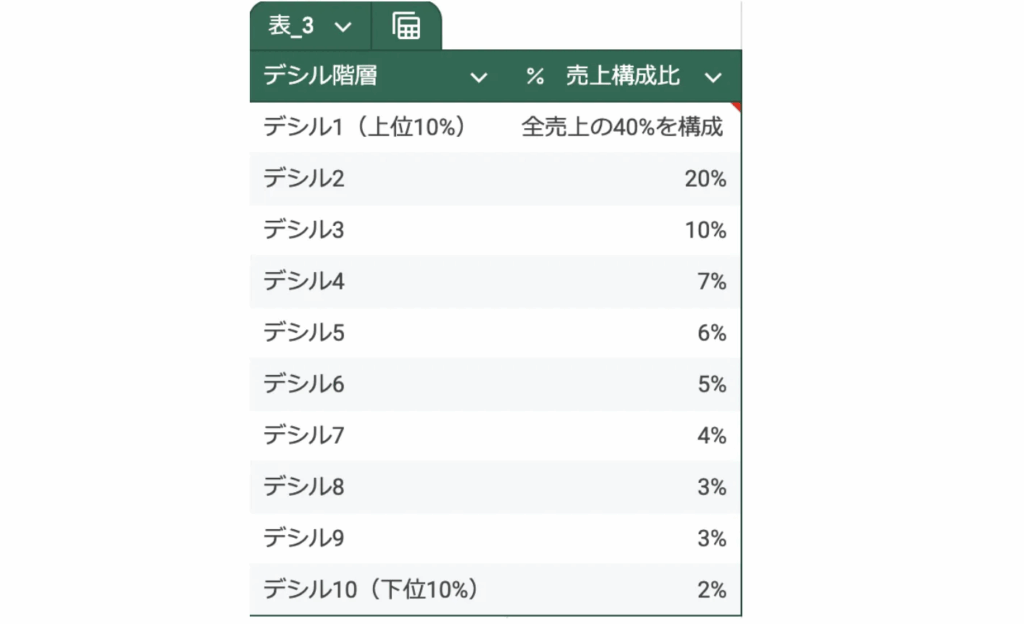

たとえば、スポーツ用品のECサイトで、1年間の全顧客データをもとに累計購入金額の高い順に顧客を並べます。そこから10%ごとに分け、各層が全売上の何%を構成しているかを集計します。

この結果を見ると、上位10%(デシル1)が全体の40%を占めている一方、下位40%(デシル7~10)は合計12%しかありません。

つまり「売上はごく一部の優良顧客に強く依存している」という構造がはっきりわかります。

コホート分析

コホート分析は、同じ時期にサービスを利用し始めた顧客グループ(コホート)が、その後どのように行動・継続しているかを追跡する方法です。

「どの月に登録したユーザーの継続率が高いのか」「何ヶ月後に離脱が増えるのか」を明確にでき、解約防止やフォロー施策を打つ根拠が得られます。

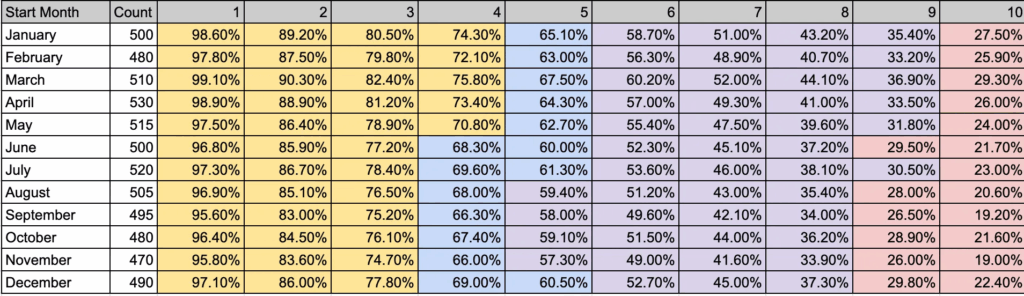

以下はオンライン英会話サービスで、各月に初回登録したユーザーが12ヶ月間どのくらい継続しているかを示した表です。

コホート分析は継続率の部分を色分け(ヒートマップ)して、視覚的に確認しやすいようにします。

この表を見ると、

縦に見ると

- 各コホートの1ヶ月目は高い継続率(約95〜99%)

- 3〜4ヶ月目に継続率が10%以上減少

横に見ると

- 「March」のコホートは12ヶ月後に14.1%が残っている

- 「May」コホートは12ヶ月後9.8%で、やや離脱が多い

といった結果を導き出すことができます。

生成AIを用いた分析

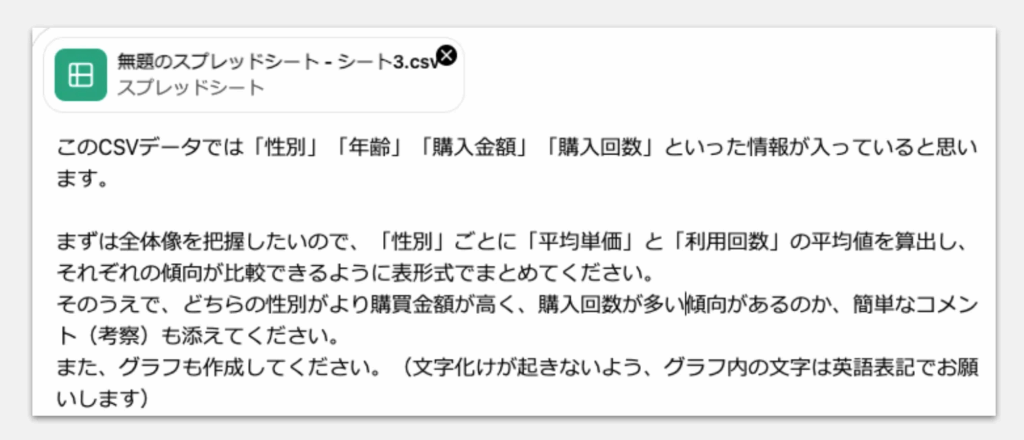

顧客データの分析は、生成AIを用いても分析をすることが可能です。今回はChatGPTを使用して解説します。なおデータ分析は「Advanced Data Analysis」を使用しましょう。

ChatGPTで分析する際は、以下のようにCSVやPDFを読み込ませるだけで分析が可能です。

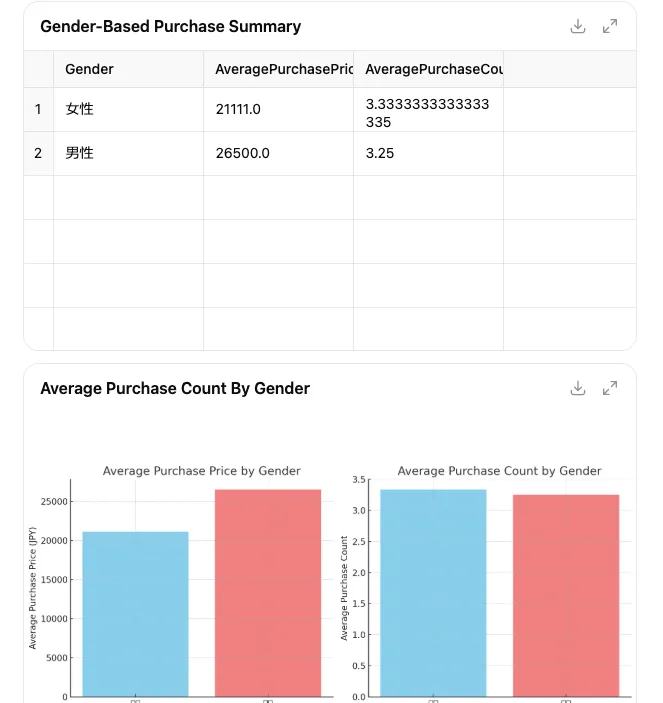

すると以下のような分析内容が出力されました。

【グラフ・表】

【考察】

プロンプトでより詳細に分析の内容をお願いすると精度の高い顧客データ分析が可能になるため、何度も実施してみてください。

定量データでChatGPTを用いて精度の高いデータ分析を実現したい方は、以下の記事でChatGPTのデータ分析方法について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

参考記事:ChatGPTを用いたデータ分析のやり方を画面キャプチャ付きで解説

定性データを分析する手法

次に定性データ分析する方法です。主に以下5つになります。

- エスノグラフィー(行動観察調査)

- ソーシャルリスニング

- カスタマージャーニーマップ

- ペルソナ分析

- 生成AIを用いた分析

エスノグラフィー(行動観察調査)

エスノグラフィーは、実際に顧客が商品やサービスを使っている現場を観察し、「どんな行動をしているか」「どんな感情を持っているか」を理解する調査方法です。

単なるアンケートでは「頭で考えたこと」を聞くだけですが、エスノグラフィーでは「本当の行動やしぐさ」が分かります。

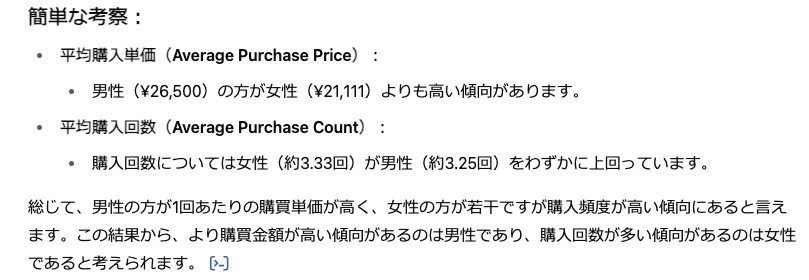

以下の表はインテリア通販で「家具組立サービス」を利用した顧客を対象に、実際に家具を組み立てている様子をそばで観察し、その行動や発言、表情の変化を時系列で記録した観察データの一例です。

このデータから分かることは、「部品の多さで不安になる」「説明書を見ない層がいる」「完成後はポジティブな感情が多い」とわかります。

そしてこの結果から、

- 組立動画を用意して不安を減らす

- 説明書に「困ったときはここを見る」を明記

- 組立完了後にレビュー投稿を促す

などの改善策を立てられます。

ソーシャルリスニング

ソーシャルリスニングは、SNSやレビューサイト、掲示板などに投稿された顧客の生の声を収集し、分析する方法です。「アンケートでは言えない本音」や「今まさに話題になっていること」をタイムリーに把握できます。

ソーシャルリスニングの進め方については以下の通りです。

- データ収集

- 分類・タグ付け

- 傾向を可視化

- 改善・施策に活用

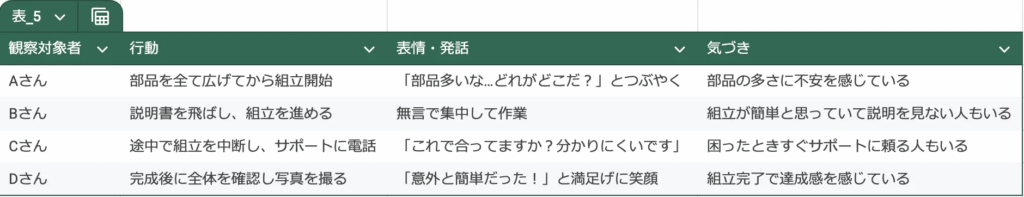

では、実際に家電製品のSNS投稿データを使用してデータ分析をします。以下の表はSNSで収集した場合の情報を表にしたものです。

このデータから分かることは、

- ポジティブ→「沸くのが早い」「デザインが良い」「使いやすい」

- ネガティブ→「音が大きい」「表示が見にくい」

- ニュートラル→「値段が高い」「まだ迷っている」

こうした具体的な投稿を分類・分析することで、製品の強みや課題が明確になり、マーケティング戦略や商品改善の優先順位を決める際に、根拠のある意思決定ができるようになります。

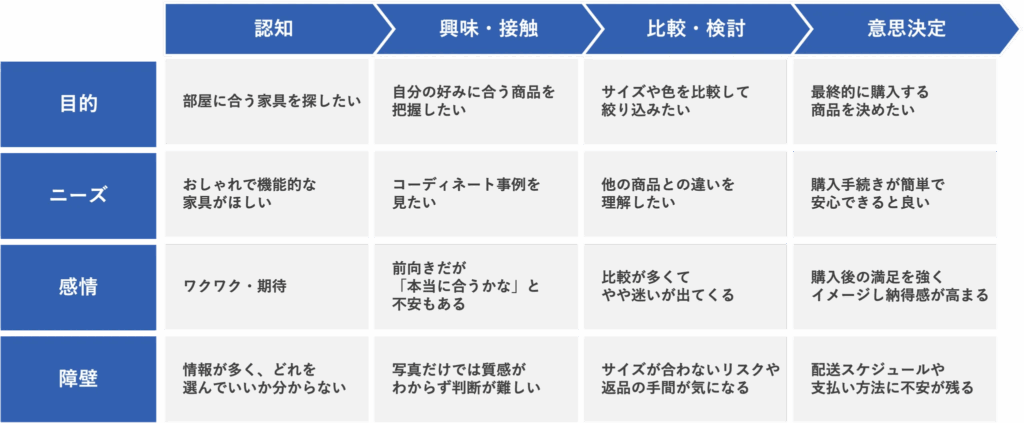

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、お客様がサービスや商品を知り、興味を持ち、購入を検討し、最終的に決断するまでのプロセスを「行動・感情・課題」で整理するフレームワークです。

簡単に言うと、「どの段階で」「何を考え」「何に迷い」「どう感情が動いているか」を一枚で可視化するものです。

以下はインテリア家具を購入する場合の例です。

認知の段階では「おしゃれで機能的な家具が欲しい」という期待がありながらも情報過多で迷いが生じ、興味・接触の段階ではコーディネート事例を見て前向きな気持ちが芽生える一方、写真だけでは質感が分からない不安を抱えています。

比較・検討では具体的にサイズや色を絞り込む中で選択肢が多く迷いやすく、返品やサイズミスのリスクが障壁となります。意思決定では購入後の満足感を強くイメージしつつも、支払い方法や配送の手続きに対する不安が最後の心理的ハードルとなっているのが特徴です。

この一連の流れを把握することで、適切なタイミングで情報やサポートを提供し、顧客の不安を解消しながらスムーズに購入を後押しする施策を検討できます。

ペルソナ分析

ペルソナ分析は、顧客を代表する架空の人物像を作ることで、ユーザーのニーズや行動を深く理解し、商品・サービス・コンテンツの方向性を明確にする手法です。

定性データの分析でペルソナ分析活用することで、ただの属性データではなくリアルな悩みや感情を反映した共感性の高いペルソナを設計できます。

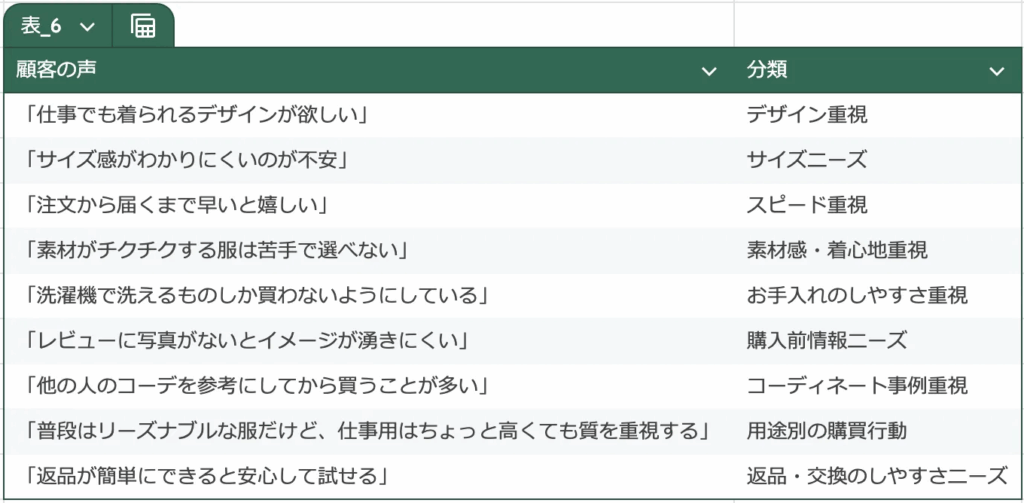

今回は衣類を販売する企業として、ペルソナ分析を実施します。

まずはアンケートやSNSの投稿で収集したデータを以下のようにまとめます。

この表の声をベースにすると、

- サイズ感や素材感の不安

- 購入前情報(写真・レビュー)への依存

- 使うシーンで購買行動が変わる

など、さまざまなテーマが浮かび上がります。これらのテーマをもとに顧客の行動や価値観を整理し、典型的なユーザー像を一人の人物として具体化します。

今回は以下のように具体化しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 中村さん |

| 年齢 | 32歳 |

| 家族構成 | 夫と2人暮らし |

| 職業 | 広告代理店の企画職 |

| 居住エリア | 東京都 |

| 性格 | トレンド好き・慎重 |

| ライフスタイル | 平日はオフィス勤務、週末はカフェ巡りを楽しむ |

| 悩み | オンラインでは試着できないのでサイズや素材感がわかりにくい |

| ニーズ | 仕事にも使えるきれいめデザインで、自宅で簡単に洗える服が欲しい |

| 行動特性 | SNSや公式サイトでコーデ事例を検索、レビューを確認して比較 |

| 目標 | 忙しい毎日でも自分らしいスタイルを楽しみ、きちんと見える印象を大切にしたい |

このデータは全てが関連するわけではありませんが、例えば悩みから「写真だけでは伝わりにくいサイズや素材感を補う工夫が必要」ということがわかり、

- 詳細に書かれたサイズ表を用意

- 360°画像や着用動画を公開する

などの施策を打つことが可能になります。

ペルソナ分析は、定性データをもとにリアルな生活背景や感情を反映させることが重要です。

生成AIを用いた分析

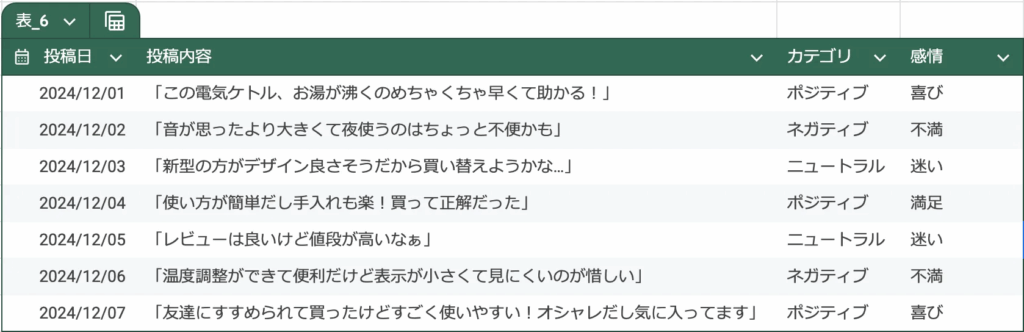

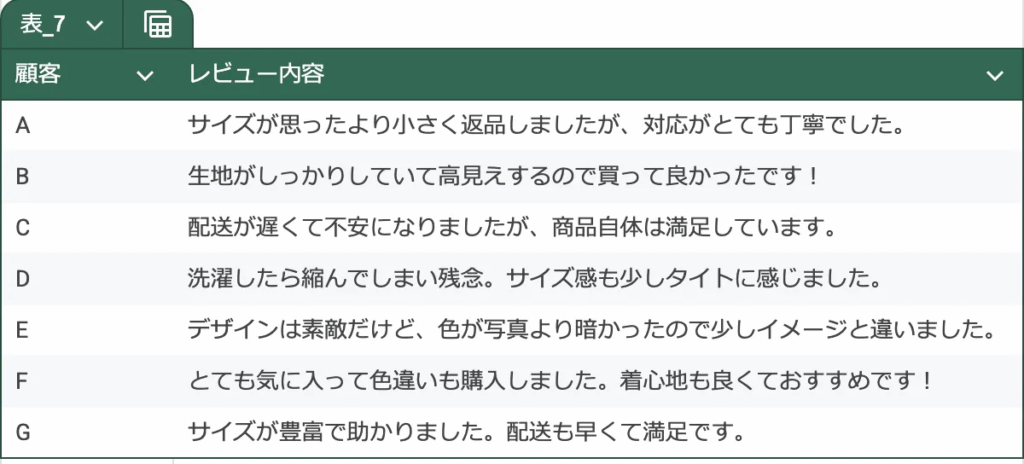

顧客のレビューやアンケートの自由記述など、文章データ(定性データ)の分析も、生成AIを活用することで簡単に行えます。

今回は衣類ECサイトのレビューを例に、分析手順とサンプルを解説します。今回は仮で以下の顧客の声を用意しました。

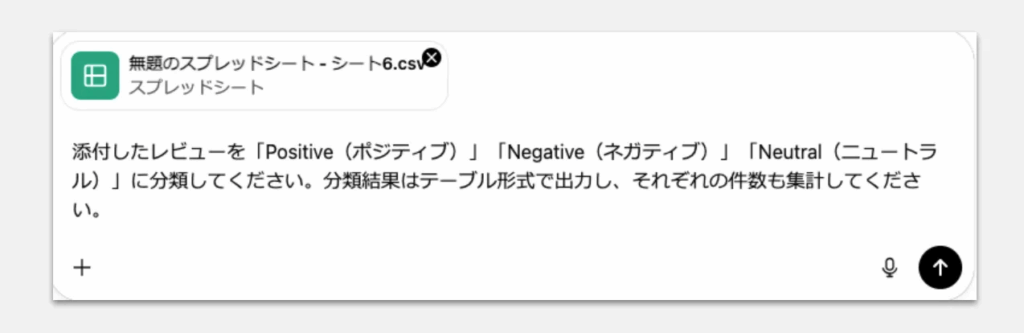

また、今回は感情分類でデータ分析を実施します。プロンプトは以下の内容です。

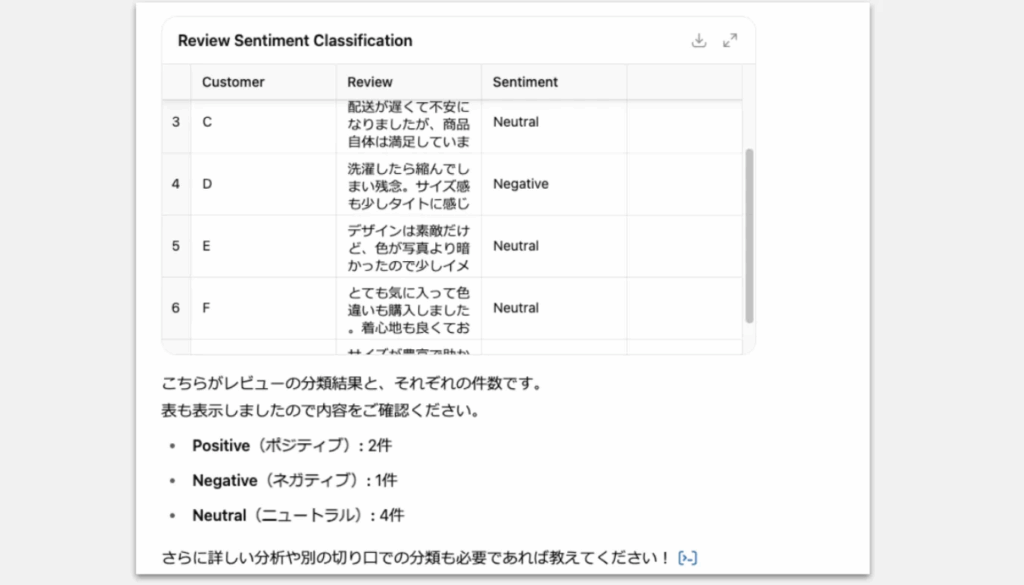

出力された内容は以下のとおりです。

【考察】

この傾向は、商品やサービスの基本的な満足度は一定水準に達している一方で、細かな改善ポイントがあることがわかります。

Chat GPTを用いた分析方法についてさらにわかりやすく知りたい方は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考記事:ChatGPTを用いたデータ分析のやり方を画面キャプチャ付きで解説

顧客データ分析の成功事例

顧客データ分析は手法だけでなく、どのように成功しているのか事例から学習することも重要です。ここでは、以下3つの事例を紹介します。

- 自動車メーカーA社

- 販促専門会社

- オシロ株式会社

自動車メーカーA社

まずは、自動車メーカーのA社の事例です。

| 課題 | 来店時に顧客の興味や検討状況がわからず、最適な提案が難しかった |

|---|---|

| 分析 | サイト行動データと来店・会員データを連携し、顧客の興味・検討状況を可視化 |

| 効果 | 接客品質の向上・顧客満足度向上・受注確度のアップ |

大手自動車メーカーA社では、顧客が自社サイト上で行う車種ページの閲覧やオンライン見積もり、カタログ請求などの行動データをGoogleアナリティクスで計測していました。

しかし、従来はこれらのデータが来店時の接客に十分活かされておらず、一人ひとりに最適化した提案が難しいという課題がありました。

この課題を解決するため、サイト上の行動履歴と来店データを紐づけ、スタッフが来店前に顧客の興味・予算を把握できる仕組みを整備。結果として、顧客の検討状況に即した提案が可能になり、接客満足度の向上と受注確度の改善を実現しました。

販促専門会社

次に紹介するのは、弊社リベルクラフトが支援したスーパーにおける商品の情報や顧客の購買データをもとに、「どんな商品がどんな人に合うか」を提案できる仕組みを開発した事例です。

| 課題 | 購買傾向の把握が感覚的で、効果的な商品提案が難しい |

|---|---|

| 分析 | POSデータやPOPの言語データを統合し、生成AIで購買パターンを解析 |

| 効果 | レコメンド精度向上・購買体験の向上・業務の効率化 |

多様な商品が並ぶ売り場で、従来の経験や勘に頼る提案は限界があり、顧客の気分や潜在的ニーズを的確に捉えることが難しい状況でした。その結果、定型的なレコメンドでは購買行動を十分に後押しできず、売上や満足度の伸び悩みが課題になっていました。

この課題を解決するため、過去の購買履歴に加え、POPやチラシに含まれる言語・画像といった非構造化データを生成AIで解析。どの顧客がどのような購買傾向を持つのかを多角的に可視化し、最適な商品をレコメンドする仕組みを構築しました。

購買傾向の分析に基づき、感情や状況に寄り添う提案を行うことで、売上向上と顧客満足の両立を実現した顧客データ分析事例です。

オシロ株式会社

こちらも、弊社リベルクラフトが支援した顧客データ分析事例です。

| 課題 | ユーザー行動データが豊富に蓄積されていたが、実態に沿った示唆の抽出や満足度の推定が難しかった |

|---|---|

| 分析 | ログデータ・アンケート・テキストデータを統合し、行動分析と生成AIによる感情・関心の解析を実施 |

| 効果 | コミュニティ活性化の要因特定・UI改善の示唆抽出・ユーザー満足度のモデル化 |

クリエイターとファンがつながるコミュニティプラットフォームでは、膨大なユーザー行動データやテキストが蓄積されていたものの、それらを活かして「どの行動が活性化につながるのか」を特定することが難しい課題がありました。

この課題を解決するため、過去のログイン頻度や投稿履歴、アンケート結果を組み合わせて、ユーザー行動から満足度を推定するモデルを構築。さらに生成AIを活用し、投稿内容の感情ラベル付与や注目トピックの抽出を行いました。

結果として、活発な交流が生まれるプロセスやターニングポイントを定量的に把握でき、ユーザー同士のつながり強化やUI改善に向けた具体的な施策につながりました。

弊社リベルクラフトが支援した「OSIRO」を提供するオシロ様の事例については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

参考記事:充実したユーザー行動データを分析し、コミュニティを活性化

顧客データの分析フレームワーク

ここまでを読んで「何を分析すればいいかわからない」「まずどのような手順で実施すればいい?」と悩む方もいるでしょう。ここでは、顧客データの分析項目を明確化するフレームワークを紹介します。

データ分析プロセスにおいて、もっとも重要なのが「課題の具体化」と「分析計画の設計」です。データ分析で「課題の具体化」と「分析計画の設計」が最重要とされるのは、この2つが「何を目指して」「どう進めるのか」という分析の土台をつくる作業だからです。

例えば以下のように、課題が明確でないと

- どこを分析すればよいか分からず時間を浪費する=分析の迷走

- 結果がビジネス課題と直結せず成果に繋がらない=的外れな分析

- 関係者の認識にズレが生じる=認識の齟齬

といった問題が発生します。

分析の技術やツールよりも先に、「そもそも何を解決したいのか」「誰に向けて、何の意思決定に活かすのか」といった問いの設定が、分析成功において必要となるのです。

「課題の具体化」で分析の目的地を明確にし、「分析計画の設計」でそこへ向かうルートを定めることで無駄のない、価値ある分析ができます。

では、課題の具体化と分析計画の設定について、詳しく解説していきます。

1.課題の具体化

課題の具体化では、まず「何を達成したいのか」を目的を決めて、課題を明確化します。今回は「飲食店の売り上げ」をテーマに解説をしていきます。

課題の具体化の手順は以下の通りです。

- KPI・KGIツリーで目標を明確に

- 5Whysで理由を深掘りする

- ロジックツリーで課題を具体化

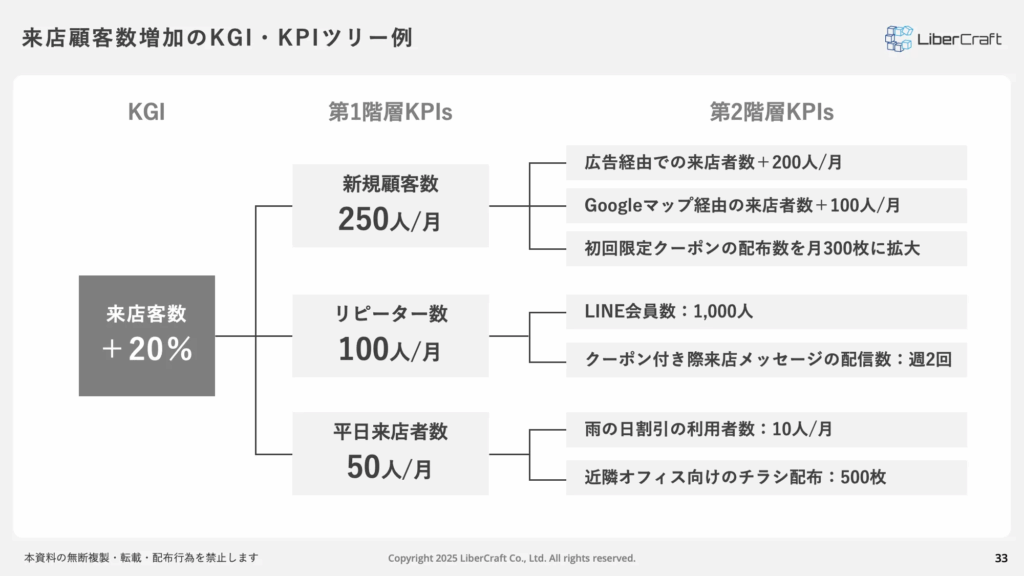

1-1.KPI・KGIツリーの作成

まずは、より課題を具体化するためのKGI・KPIツリーを作成していきます。

このタイミングでなぜ「KGI・KPIツリーを作成するのか」というと、データ分析や施策設計に入る前に「何をゴールとして目指すのか」「そのために何を分解・検討すべきか」という全体の道筋を整理することが、すべての起点になるからです。

KGIは「最終的に達成すべき目標」、つまりゴールを示す指標であり、今回の例では、

- 飲食店の月間売上◯万円を達成する

が該当します。

一方、KPIは「その目標を達成するための中間指標」であり、たとえば

- 来店数を2,000人に増やす

- 客単価を1,000円に引き上げる

といった具体的な行動レベルの目標です。

KGI・KPIツリーを作成することで、最終的なゴールから逆算して「どこをどう改善すれば良いのか」「どの指標に注目すべきか」が明確になります。

たとえば、売上が伸びないという悩みに対しても、「そもそも来店数が足りないのか」「客単価が低いのか」「リピーターが少ないのか」といった要因を論理的に整理できます。これにより、どの指標を分析し、どの施策を優先すべきかがブレずに可視化されるのです。

今回はKGIを「来店客数を20%増加させる」として、以下のようにKPIツリーを作成します。

このように分解すると、どのKGI達成に向けてアプローチすべきKPIが明確になります。

一方で、KPIを曖昧に設定してしまうと、関係者の認識がズレたり、施策の成果を正しく測定できなかったりといったリスクが生じます。以下は、よくある「悪いKPI」の例です。

【悪いKPIの例】

・SNSを頑張って集客する

・スタッフの接客態度を改善する

・もっとお得感を出してリピート率を上げる

上記のKPIには、「具体性がない」「測定できない」「KGIとの関連が不明瞭」などの問題があり、成果につながる行動に落とし込めないという課題があります。

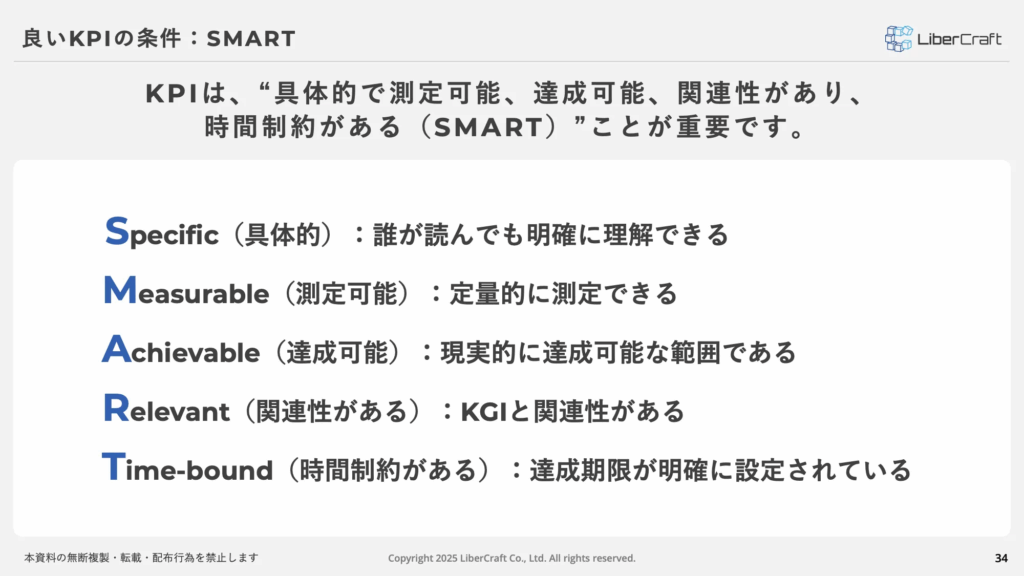

KPIを設計する際は以下の内容を必ず留意して、立てていきましょう。

KPIを上手に立てられないという方は、KPIを「SMART」の原則に沿って設計するのがおすすめです。KGIとの関連性を意識して、具体的なKPIを考えましょう。

次に、5Whysを使用して、問題の根本原因を深掘りしていきます。

1-2.5Whysで理由を深掘りする

KGI・KPIツリーを立てたら、「5Whys」による原因の深掘りを実施します。

5Whysとは、発生している問題や達成できていない指標に対して、「なぜそれが起きているのか?」を5回程度繰り返し問い続けることで、表面的な現象ではなく根本的な原因(真因)を特定する手法です。

たとえば「新規来店者が少ない」というKPIがあるとして、

- なぜ少ないのか?→「広告の認知が低い」

- →なぜ認知が低い?→「投稿頻度が少ない」

- →なぜ頻度が少ない?→「担当者が兼任で手が回っていない」

と掘り下げていくことで、本質的な課題が見えてきます。

KGI・KPIツリーは「何を達成すべきか」「どの数値を改善すべきか」を構造的に整理するものですが、5WhysはそのKPIがなぜ達成できていないのかを特定し、具体的な改善施策へと落とし込むための手段として使われます。

つまり、KPIツリーで「注目すべき指標」を明らかにした後に、5Whysで「改善の打ち手」を深く掘り下げて考えることで、施策の精度と効果を高めることができるのです。

今回であれば「来店客数が前年より減少している」という課題に対して、以下のように深掘りができます。

| ①なぜ | 来店予約が減っているから |

| ②なぜ | サイトの予約ページ閲覧数が減っているから |

| ③なぜ | サイト訪問者数自体が減っているから |

| ④なぜ | 検索広告の配信量が減ったから |

| ⑤なぜ | 広告予算が削減されたから |

原因は「広告予算」まで遡ると判明し、単に「予約率を上げるだけでは不十分」と気づけます。

ただし、5Whysを活用する際にはやってはいけない注意点があります。それは「なぜ?」を形式的に5回繰り返すことが目的化してしまうことです。

本来の目的は「原因の特定」であるにもかかわらず、「とりあえず5回聞けばいい」と数合わせのように質問を続けてしまうと、途中で論理の筋が通らなくなります。

また、掘り下げの途中で主語や視点がぶれてしまうのもNGです。たとえば、1つ目の「なぜ」で“顧客側”の話をしていたのに、3つ目では社内体制の話に切り替わると、原因分析が複雑になり、本質から外れてしまいます。

5Whysはあくまで「原因を冷静に特定し、改善策を考えるためのロジカルなプロセス」であり、数や言い訳を積み上げる作業ではないという点に注意しましょう。

1-3.ロジックツリーで課題を具体化

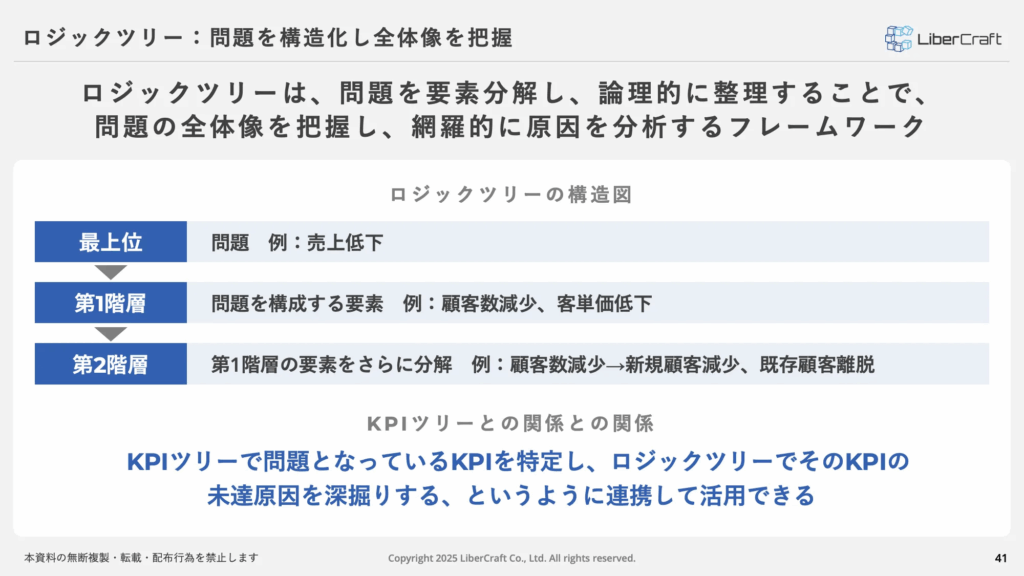

次にロジックツリーを使用して、より課題を具体化していきます。ロジックツリーとは、問題をツリー状に分解し、要素間の関係性を明確にすることで、課題の全体像を構造的に把握するフレームワークです。

たとえば「売上が伸びない」という課題があったとき、「来店数が少ないのか」「客単価が低いのか」など、複数の要素に分解することで、どの部分に注力すべきかが明確になります。

ロジックツリーをここで使用する理由は、前ステップのKGI・KPIツリーや5Whysが「目標」と「原因の深掘り」にフォーカスしているのに対し、ロジックツリーは「課題そのものの構造を整理し、関係性や全体像を網羅的に可視化する」ことに長けているからです。

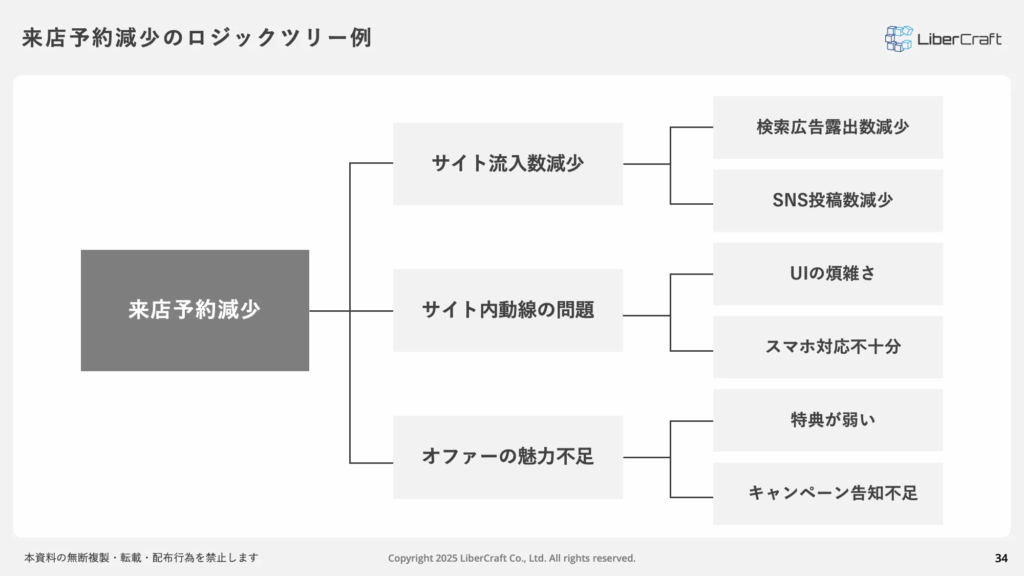

では、ここで「来店予約が減少している」という課題を例に、実際にロジックツリーで要素を分解してみましょう。以下の実際にロジックツリーで分解した図解です。

このようにロジックツリーで要素を分解することで、単に「予約が減っている」という表面的な現象だけでなく、その背後にある具体的な原因を複数の視点から構造的に明らかにすることができます。

実際、以下の図の手順に沿って、「問題 → 要素 → 詳細要因」と階層的に整理し、課題の全体像と因果関係を可視化しました。

また、KPIツリーとロジックツリーは連携して使うことで効果を発揮します。

KPIツリーで「数値として問題があるKPI」を特定した後、その未達の背景にある根本原因をロジックツリーで分解・可視化することで、分析と施策検討をよりスムーズに進められるのです。

ここまでで集めた情報をもとに、「どの要因が最もインパクトが大きいか」「どこを改善すれば効率的に成果が出せるか」を仮説として整理します。

そして最終的に、「広告施策と来店予約の導線改善の両方にテコ入れが必要である」という仮説にたどり着き、改善の優先順位を明確に判断できる状態が整いました。

2.分析計画の実施

課題を具体化したら、いよいよ「どんなデータをどう分析するのか」を決めるステップに移ります。ここをしっかり設計しないと、分析が感覚頼りになってしまい、結果が行動につながりません。手順は以下の通りです。

- 分析の問いを実施

- さらに問いを深める「5W1H」

分析計画の設計は「設計図を描く工程」です。分析の問いを明らかにし、どんなデータで何を検証するかを決めておくことで、分析の迷子にならず、成果に直結します。

まずは分析の問いを設定していきます。

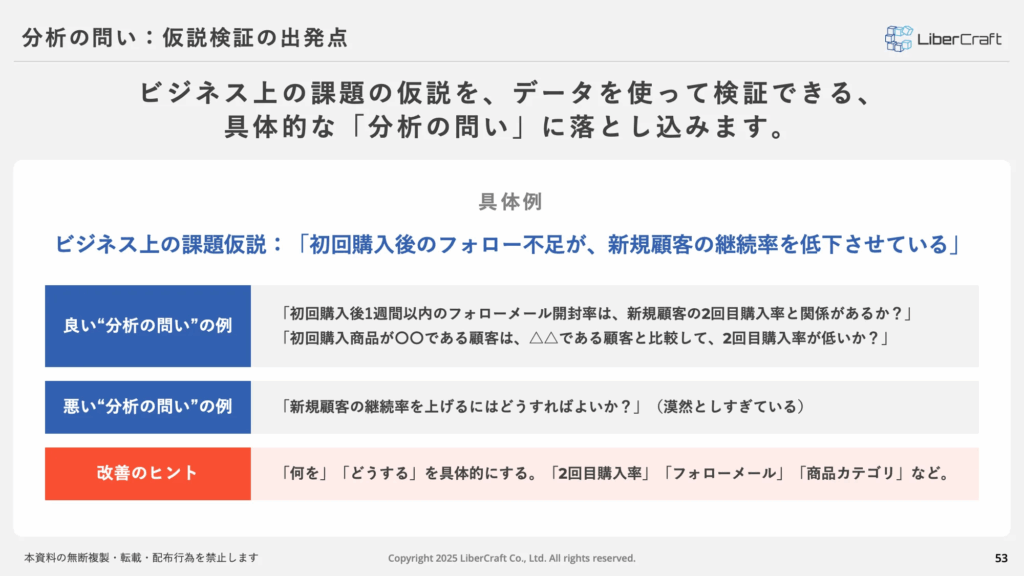

2-1.分析の問いを実施

分析の問いとは、「何を明らかにしたいのか」を一文で表すものです。たとえば「来店客数を増やしたい」という漠然としたビジネス課題に対しては、次のように具体的な問いに変換します

- どの流入経路が来店予約に最も貢献しているのか?

- 来店予約ページのどのステップで離脱が多いのか?

- DM開封率と来店率には相関があるのか?

ここで「分析の問い」が必要なのは、問いが不明確なまま分析を進めると、手段と目的が逆転し、「分析のための分析」になってしまう危険性があるからです。

問いは必ず「〇〇を知る」「〇〇の影響を明らかにする」といった形にして、あいまいな「改善する方法を探る」は避けてください。

問いを立てたら、こうではないか?という仮説を考えます。仮説があると、データの切り口が明確になります。

| 問い | 仮説 |

|---|---|

| どの流入経路が来店予約に貢献している? | ・検索広告経由の流入が最も貢献している ・SNS流入は予約率が低い |

| 来店予約ページの離脱ポイントはどこか? | ・フォーム入力画面での離脱が多い ・スマホ表示で読み込み遅延が離脱を招いている |

仮説は「ひとつだけ」でなく「いくつか持つ」ことで視野が広がるため、複数用意しましょう。問いと仮説が決まったら、どんなデータを使うか、どう分析するかを具体的に決めます。

以下の4つの観点で整理します。

| データソース | ・Googleアナリティクス ・来店予約システムの履歴 ・DM配信システムのログ ・広告配信レポート |

|---|---|

| 分析対象 | ・流入経路別のセッション数 ・予約完了数 ・ページ遷移率 ・広告クリック数 |

| 分析手法 | ・エスノグラフィー ・ペルソナ分析 |

| 可視化の方法 | ・流入経路別予約率の棒グラフ ・ページ遷移のファネル図 ・離脱率のヒートマップ |

ポイントは「どの指標をどう比較するか」まで明文化することです。できれば事前に必要な粒度でデータを抽出できるかどうかも確認しておきましょう。

ここまで読んで、良い問いの条件とは?と疑問を持つ方もいるでしょう。良い問いの条件とは、

- 具体的:誰が読んでも理解できる

- 測定可能:データで検証できる

- 行動につながる:結果が施策につながる

です。以下の画像は良い問いの例と悪い問いの例です。

たとえば、あるEC事業者が「新規顧客の継続率が低い」という課題を持っているとします。ここで問いを「新規顧客の継続率を上げるにはどうすればよいか?」は曖昧すぎて、データで検証できません。

しかし、「初回購入後1週間以内のフォローメール開封率は、2回目購入率に影響しているか?」といった問いであれば、具体的で測定もでき、施策にもつながります。

つまり、良い問いを立てることで、はじめて「検証可能な仮説」をつくることができ、成果に直結する分析が可能になるのです。

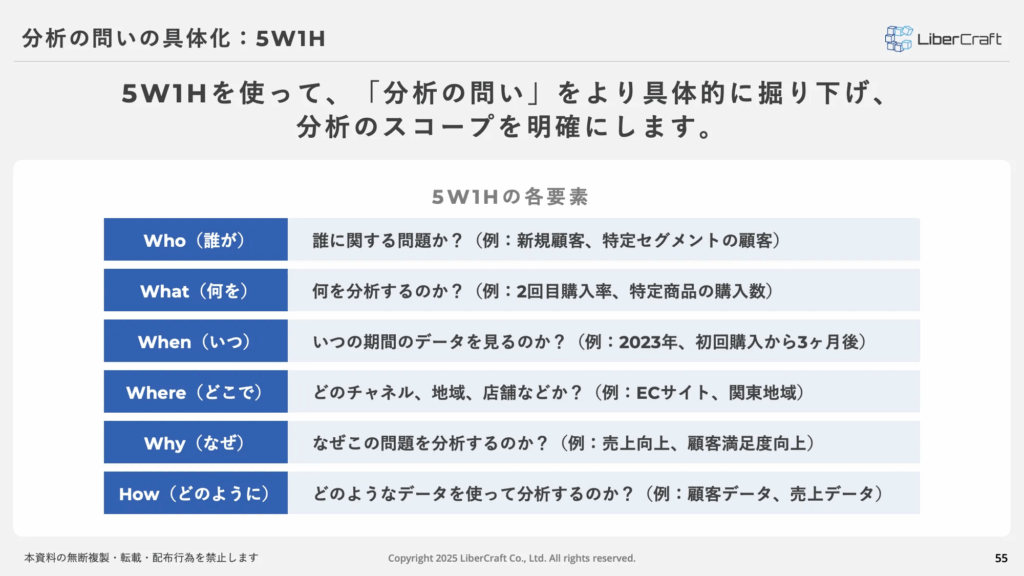

2-2.さらに問いを深める「5W1H」

問いが立ったら、さらに分析のスコープを明確にするために、「5W1H」のフレームワークで分解していきます。5W1Hとは、Who・What・When・Where・Why・Howの6要素です。

5W1Hを使用するのは、せっかく立てた問いも、曖昧なままでは分析対象や方法が定まらず、結果として「どのデータを見ればよいか分からない」「誰に関する話なのかがあいまい」といった迷子状態に陥ってしまうからです。

上記の図を使用して実際に5W1Hに当て、問いを具体化してみます。

| Who | 新規顧客のうち、初回購入後3ヶ月以内のユーザー |

|---|---|

| What | フォローメールの開封率と2回目購入率 |

| When | 1月〜3月に初回購入したユーザーを対象 |

| Where | ECサイト経由の購入者 |

| Why | 継続率が低下している要因を明らかにするため |

| How | フォローメール配信ログと購入履歴データを用いてクロス集計する |

このように5W1Hを当てはめて問いを具体化することで、分析のスコープがクリアになります。一方で、5W1Hを曖昧なまま進めてしまうと、失敗につながります。ここで悪い例も挙げてみましょう。

【悪い例】

| Who | 顧客全体 |

|---|---|

| What | メールがちゃんと届いているか |

| When | 直近で良さそうな期間 |

| Where | オンラインと店舗両方 |

| Why | 継続率を上げたいからなんとなく |

| How | CSVを見てみて考える |

このような設定では、誰に対する分析かが不明瞭で、使うデータも曖昧、期間もバラバラで統一性がなく、結果として「どこを見ればいいか分からない」「結論が出てもどう改善すべきか分からない」という状態に陥ってしまいます。

特に「Why=なんとなく」や「How=考える」をなどは危険です。

5W1Hを効果的に使うコツは、6つの要素を「できる限り具体的かつ定量的に表現すること」です。単なるチェックリストではなく、設計のガイドラインとして使うことが、ブレのない実践的なデータ分析につながるのです。

顧客データの分析ならリベルクラフト

顧客データ分析は、ただ膨大なデータを集めるだけでは意味がなく、「どんな課題をどう解決するために、何を明らかにするのか」を明確化し、

- 分析計画を立案

- 適切な手法で実施

- 最後に現場で活用する

まで一貫して取り組むことが重要です。ぜひ本記事を参考に顧客データ分析を実施し、自社の売上拡大や課題解決に役立ててみてください。

しかし、こうしたプロセスは一朝一夕で進むものではなく、課題の具体化から分析の実施、結果の解釈、現場への実装まで多岐にわたる知見とノウハウが必要です。

リベルクラフトなら、戦略設計から具体的なデータ分析、施策への落とし込みまで、まるっと一気通貫で支援可能です。

経験や勘に頼らず、データに裏付けられた改善を実現したいとお考えの方は、ぜひ一度リベルクラフトにご相談ください。

また、以下の資料では、よくある課題や支援プロセス、具体的な支援内容などを顧客データ分析に役立つ内容をわかりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。