「マーケティング施策をより強化したいものの、どのデータ分析の方法を選べば実際に成果につながるのか判断がつかない」と悩んでいる担当者は多いでしょう。

実際のところ、マーケティング分野でのデータ分析は、目的や活用する場面によって適切なアプローチが異なります。そのため、やみくもに進めるだけでは期待した効果が出ないことも多いのが現実。

大切なのは、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」という5W1Hの切り口で情報を体系的に整理し、課題解決に直結する分析の進め方を選ぶことです。

そこで本記事では以下の内容を中心に、実務に役立つ知識を解説します。

- マーケティング施策を検討する際に活用できる5W1Hの整理手法

- 目的や課題別に使い分ける代表的なデータ分析の方法15種類

- 分析結果を実際の施策に反映する際のポイントや注意点

データ分析をどこから始めるべきか迷っている方や、自社に合う手法を見極めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

リベルクラフトでは、マーケティングの現場で実際に成果を上げるデータ分析の支援サービスを提供しています。

要件の整理や適切な手法の選定はもちろん、分析結果を具体的な施策に落とし込むプロセスまで伴走しながらサポート可能です。 データ活用の進め方に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。

リベルクラフトのコンサルティング・受託開発事業のサービスサイトはこちら

また、本記事では実際に弊社リベルクラフトがユーザー行動の分析マーケティングによる改善を支援した事例も掲載しておりますので、ご参考いただけますと幸いです。

マーケティングにおけるデータ分析の重要性

近年のマーケティングでは、顧客のニーズが多様化し、従来の「一斉に同じ広告を届ければ売れる」というやり方が通用しなくなっています。

例えば同じ商品でも、

- 価格重視の人

- ブランド重視の人

- SNSで話題になっているかを気にする人

など、選ばれる理由はバラバラです。

また、デジタル化によってウェブサイトの閲覧履歴、購買履歴、クリック率、離脱タイミングなど、行動データが秒単位で取得できるようになり、これを活かせる企業と活かせない企業の差は急速に広がっているのです。

データ分析は、膨大で複雑な情報から「どの顧客に何を届けるべきか」を見つけ出し、施策を最適化するための手法です。そのため、感覚や過去の経験だけに頼ったマーケティングでは、顧客の期待に応えきれず、競合に遅れを取るリスクが高まります。

データ分析を活用すれば、ユーザーがどのタイミングで購買意欲を高めるのか、どんなコンテンツに心を動かされるのかを具体的に把握できるのです。

データ分析を行うメリット

データ分析を実施するメリットは主に以下4点です。

- 現状把握に役立つ

- 顧客の解像度が上がる

- PDCAを実行しやすくなる

- データに基づいた意思決定ができる

現状把握に役立つ

データ分析を行うメリットのひとつは、これまで感覚や憶測で捉えていた状況を、客観的な数値として「見える化」できることです。

例えば、「最近売上が減っている気がする」「なんとなく広告効果が弱まっている」といったあいまいな課題も、実際にデータを集めて分析すると「特定の商品がこの3カ月間で購入数が20%減少している」「リピート顧客の割合が前年同月より10%低い」といった具体的な事実として把握できます。

また、時系列や属性別に分けて深掘りすることで、問題の発生タイミングや対象顧客の傾向も特定可能です。現状を数字で共有することで、チーム内の認識のズレを減らし、より核をついたデータ分析が可能に。根拠を持って説明でき、意思決定のスピードも上がります。

顧客の解像度が上がる

データ分析を活用すると、顧客像を「年齢や性別だけの表面的な情報」で捉えるのではなく、より立体的に理解できるようになります。蓄積できるデータには、

- 購買履歴

- 閲覧ページ

- 平均滞在時間

- 離脱タイミング

- 広告の接触履歴

など、デジタル化で蓄積できるデータは多岐にわたります。上記を組み合わせることで、「20代の新規顧客はSNS経由で流入し、キャンペーン情報に強く反応する」「既存の40代顧客はブランドコンテンツをじっくり読む傾向がある」といった具体的なインサイトが浮かび上がるのです。

結果として、一人ひとりに合わせたコミュニケーションや最適なタイミングでのアプローチが可能になり、顧客満足度と購買率を高めることができます。単なる属性データではなく行動や興味まで把握できるのはデータ分析のメリットと言えるでしょう。

PDCAを実行しやすくなる

マーケティングにおけるPDCAを回すうえで、データ分析は必須とも言えます。というのも、施策を実行した後、クリック率、購入率、ページ滞在時間などのデータを計測することで、取り組みの成果を具体的に振り返ることができるためです。

「このキャンペーンはアクセス数は多いのに購入率が低い」「広告のクリックは多いがコンバージョンに結びついていない」といった課題を、数字という根拠で特定できます。過去施策との比較も容易になるため、改善点を明確化して次回に反映しやすくなります。

感覚に頼った振り返りでは「たぶんうまくいった」で終わりがちですが、データがあれば改善の方向性も共有しやすく、チーム全体で高い再現性をもってPDCAを高速で回せるようになります。

データに基づいた意思決定ができる

マーケティングでは、限られた予算や人員の中で「どのチャネルに投資を集中するか」「どのコンテンツを優先して強化するか」といった意思決定を繰り返す必要があります。

データ分析を導入すれば、重要な判断を経験や勘だけに頼らず、数値的根拠をもとに進めることが可能です。たとえば「メルマガは費用対効果が高いが、新規顧客にはSNS広告の反応が2倍良い」といった具体的なデータがあれば、上層部や他部署にも根拠を示しながら説明できます。

これにより意思決定の透明性が高まり、社内の合意形成や予算承認もスムーズに。さらに、客観的データを軸に施策を比較することで、効果が期待できる選択肢を優先的に実行でき、成果を最大化できます。

数字を活かした意思決定は、競争環境が激しい現代のマーケティングにおいて必須と言えるでしょう。

マーケティングにおけるデータ分析の流れ

マーケティングで効果的にデータ分析を進めるには、必ず以下の4ステップに沿って進めることが重要です。

- 分析目的の明確化

- データの準備

- データの分析

- データの活用

1.分析目的の明確化

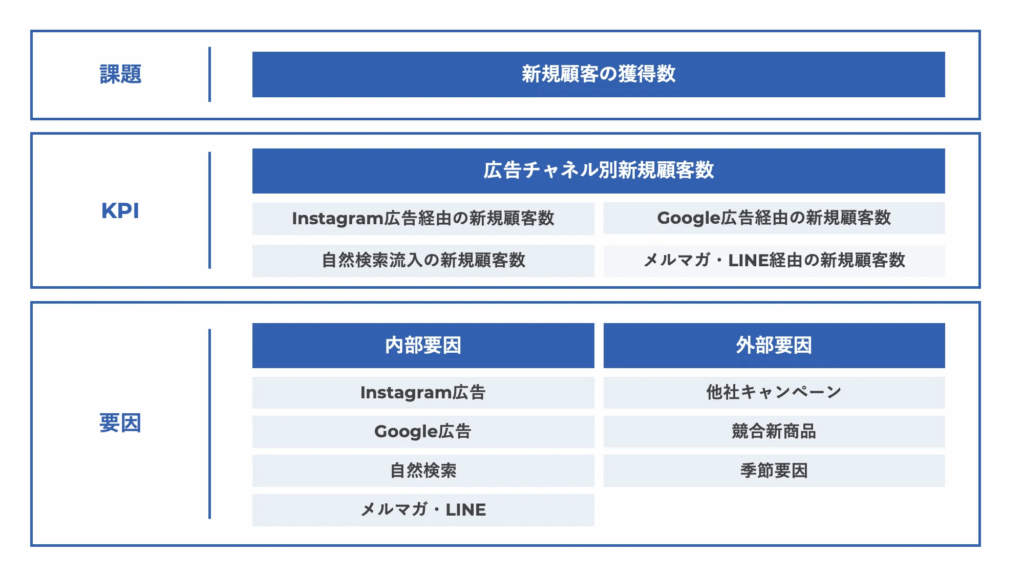

データ分析では、「何を改善したいのか」「どの指標に注目すべきか」を明確にすることが重要です。そこで必要になるのが「分析目的の明確化」です。

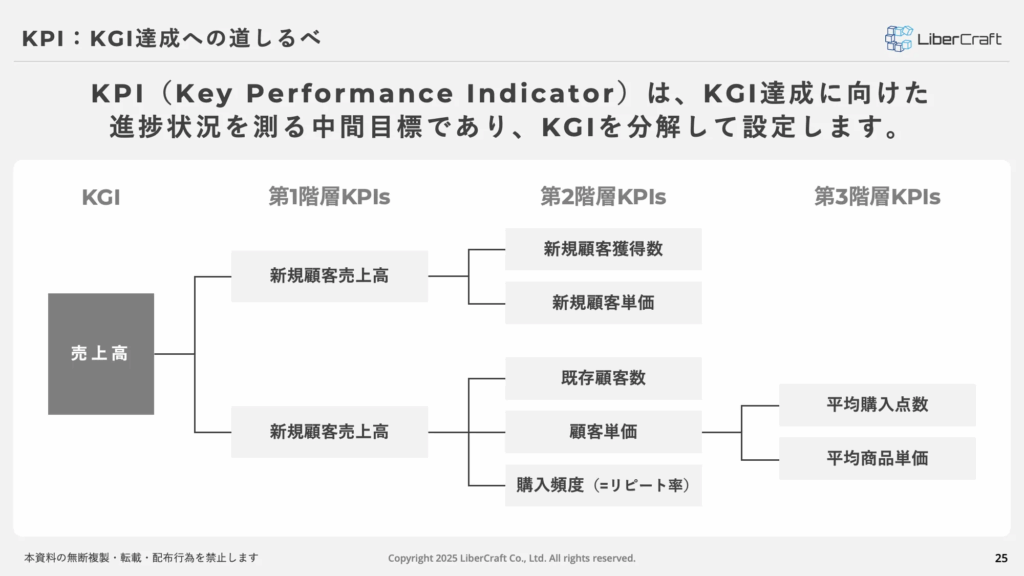

言い換えれば、「目的(課題)の具体化=KPIの特定」を行うということです。

では、実際にどのように考えて進めるべきなのかを、オーガニック化粧品のECサイトを例に解説します。

【KPI特定のステップ】

| ステップ | 例 |

|---|---|

| ①KGI(最終目標)の設定 | 月間売上1,000万円を達成する |

| ②KPIツリーの作成 | 新規顧客数、リピート率、平均客単価 |

| ③課題の仮説立案 | 「最近リピート率が落ちているのが売上減少の原因では?」など、仮説を立てる |

| ④分析の問いへ変換 | リピート率が低下している原因は何か? |

| ⑤対応するデータを特定 | 顧客ごとの購入履歴、購入間隔、商品カテゴリ別の動向など |

このステップでは、まずビジネス目標(KGI)を起点に、達成に必要な要素を因数分解し、影響度の高いKPIを仮説ベースで抽出していきます。

たとえば、KGIが「月間売上1,000万円」であれば、KPIとして「新規顧客数」「リピート率」「平均単価」などが想定されます。これらの中から「どの指標が目標達成を妨げるボトルネックなのか?」を見極めるため、仮説思考で一つずつ検討します。

このプロセスを図で示したものがKGI/KPIツリーです。ツリーを作ることで、どのデータに注目すべきかが一目でわかり、無駄なデータ収集や分析を防ぐことができます。

全体のビジネス構造を俯瞰し、最終目的から逆算しながら課題を因数分解していくことは、分析すべきデータを絞り込むために必須です。

逆に、この段階が曖昧なままだと、無関係なデータに時間を費やし、本来解決すべき問題にたどり着けない「迷子状態」に陥ってしまいます。

2.データの準備

次に、設定した目的を達成するために必要なデータを準備します。この段階では、「どんなデータが目的達成に役立つか」を具体的に考えることが重要です。

先ほどのKPIツリーをもとに、「新規顧客数」「リピート率」「平均客単価」の中から、どの要素が売上目標を妨げる要因として大きいかを仮説ベースで検討しました。

その結果、最近の売上減少は新規顧客の獲得数が減少している可能性が高いと考えられ、まずはこの指標を重点的に分析することになりました。

今回の場合、「新規顧客の獲得数」を分析するためには以下のようなデータが必要です。

これらをGoogle Analytics、社内CRM、広告管理ツールなどから集め、さらに欠損データを補ったり、異常値を排除したり、カテゴリごとにデータを整理したりして、分析しやすい形に整えます。

3.データの分析

データが揃ったら、具体的な仮説の検証を行います。今回は、『時系列分析』という手法を使って、「どのチャネルからの新規顧客流入が特に減少しているか」を分析します。

時系列分析とは、データを時間軸に沿って並べて変化を視覚的に把握し、傾向やパターンを明らかにする手法です。

分析の目的は、新規顧客の減少要因となるチャネルを特定することです。

仮説:Instagram広告からの新規流入が減少している可能性がある

なお、今回使用するデータは、直近12か月間の新規顧客数データ(月ごとの数値)で、以下の3つのチャネルに分類されています。

- Instagram広告

- Google広告

- 自然検索

次に、実際の分析手順を詳しく示します。

まず、3つのチャネル別の新規顧客数を月ごとに集計します。次に、それぞれのチャネルの新規顧客数を時系列グラフにプロットします。ここで仮に以下のような結果が得られたとします。

【Instagram広告経由の新規顧客】

・2025年1月:1,500人(基準値)

・2025年2月:1,450人(-3%)

・2025年3月:1,350人(-10%)

・2025年4月:1,200人(-20%)

・2025年5月:1,000人(-33%)

・2025年6月:900人(-40%)

・2025年7月:880人(-41%)

【Google広告経由の新規顧客】

・毎月およそ1,200人前後で推移、変動は±5%以内で安定的

【自然検索経由の新規顧客】

・毎月微増傾向で、約800人から900人へと増加

上記のグラフを時系列で並べると、Instagram広告経由の新規顧客数が2025年2月ごろから徐々に減少し、2025年4月以降は急激に減少していることが明確になります。

一方、Google広告は安定して推移し、自然検索に至ってはむしろ伸びているため、「Instagram広告が新規顧客減少の主因」である可能性が高いという結論に至ります。

4.データの活用

最後のステップは、分析結果を実際の施策に反映させることです。

先ほどの分析結果から、「Instagram広告のクリエイティブ改善」が施策として明確に導き出されます。ここで具体的なアクションを検討します。

たとえば、

- クリエイティブを刷新し、ユーザーの関心を引くような動画形式の広告を新たに作成

- 広告のターゲティングを再調整し、特に20代後半~30代前半の女性ユーザーを狙った配信を強化

これらの施策をすぐに実行し、再びデータを収集します。そして施策前後の新規顧客数の変化を比較検証します。

具体的には、「クリエイティブ刷新後、新規顧客数が3ヶ月で約25%回復した」などの結果が得られれば、この施策は成功と判断できます。

さらに重要なのは、この分析結果と施策の効果を社内で共有し、マーケティングチームだけでなく他の部署や経営層にも伝え、「データに基づくマーケティング施策の有効性」を広く理解してもらうことです。

これにより、組織全体でデータを活用した意思決定の文化を育てていくことができます。

分析項目を洗い出すマーケティングの基本フレーム:5W1H

実際、マーケティングにおけるデータ分析は目的や活用シーンに応じて最適な手法が異なるため、やみくもに分析を進めても思うような結果が得られないことが珍しくありません。

重要なのは、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」といった5W1Hの視点で必要な情報を整理し、課題解決に直結する分析アプローチを選択することです。

そのため、マーケティングの分析では5W1Hを活用します。

各項目の具体的な分析項目を表で詳しく説明します。

| 5W1H | 項目 | 概要 |

|---|---|---|

| Who(誰が) | ・年齢 ・性別 ・居住地 ・業種 ・役職 ・所得水準 ・趣味 ・ライフスタイル ・購買頻度 ・購買傾向 ・ロイヤリティなど | 自社の商品やサービスを利用する「顧客像」を明確にするための視点 |

| What(何を) | ・商品ラインナップ ・人気商品ランキング ・売上構成比 ・購買された商品のカテゴリー ・競合商品との比較 ・商品の組み合わせパターンなど | 「顧客が具体的に何を購入しているのか」「どの商品やサービスが人気なのか」を分析する視点 |

| When(いつ) | ・曜日別 ・時間帯別の売上傾向 ・季節性(年末年始、イベント時期など) ・セール期間 ・購買サイクル ・顧客のライフイベントタイミングなど | 「顧客がいつ商品を購入するのか」を分析するための視点 |

| Where(どこで) | ・オンライン ・オフライン ・流入経路 ・店舗別の売上構成比 ・地域別の売上差異など | 「顧客がどこで購入するのか」を分析する視点 |

| Why(なぜ) | ・購買動機 ・選択理由 ・競合との差別化要因など | 「顧客がなぜ商品を購入するのか」を分析する視点 |

| How(どのように) | ・購買プロセス(認知→興味関心→比較検討→購買) ・情報収集手段(Webサイト、SNS、レビューサイト、店舗) ・検討期間 ・検討要素の優先順位など | 「顧客がどのように購入に至るのか」を分析する視点 |

おすすめのデータ分析手法15選(5W1H別)

おすすめのデータ分析手法について、5W1Hを具体的に解説します。

- WHO(誰が)

- WHAT(何を)

- WHEN(いつ)

- Where(どこで)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

WHO(誰が)

「WHO(誰が)」の分析カテゴリでは、自社の商品・サービスを利用する顧客像の特徴を把握します。年齢・性別・地域・業種・購買頻度などの属性データから、「どんな顧客がいるのか」を分析するのが目的です。

マーケティングでは、顧客像を明確にすることでターゲティングやセグメンテーションが効果的に行えます。このカテゴリーで活躍する主な手法にはRFM分析、クラスター分析があります。

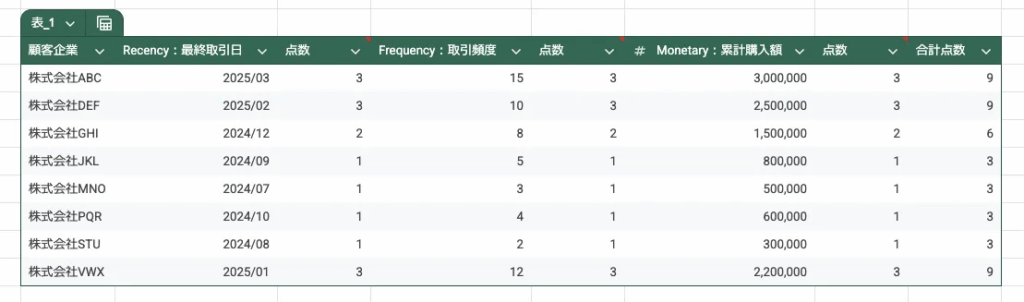

RFM分析

RFM分析は、顧客の購買行動を3つの指標で評価し、顧客をグループ分けする手法です。指標は以下のとおりです。

- Recency(最終購入日)

- Frequency(購入頻度)

- Monetary(購入金額)

下の図は、RFM分析で顧客を点数化し、どの層にどのアプローチをするかを整理したものです。

例えば、総合点が高い「株式会社ABC」や「株式会社DEF」は「優良顧客」として手厚いフォローを行い、点数が低い顧客は「休眠予備群」として再アプローチの施策を検討します。

RFM分析は「点数の合計」で単純に顧客を分類するだけでなく、軸のそれぞれの特性に応じた施策を掛け合わせることも可能です。

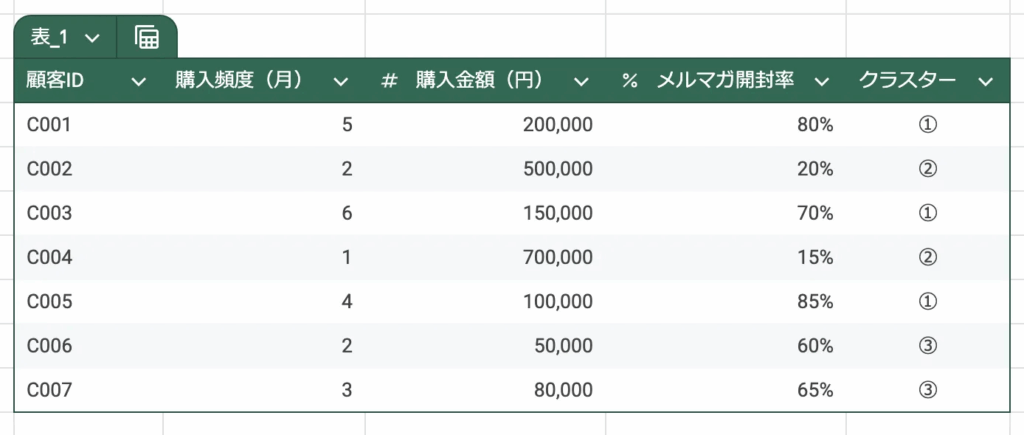

クラスター分析

クラスター分析は、購買頻度、購買金額、サイト滞在時間、問い合わせ回数など、行動データや数値指標をもとに、「似た行動パターンの顧客を自動的にグループ分け(クラスタリング)」します。

たとえば、以下のように事前にラベルを決めずに、自然に分かれるグループを見つけるのが特徴です。

この表では、行動データ(購入頻度・購入金額・メルマガ開封率)だけをもとに、顧客が自然に分かれるグループを自動的に割り当てています。

このように、クラスター分析は、「この属性の人がこうだろう」という先入観をなくし、データの特徴から自然に似たグループを作り出す手法です。

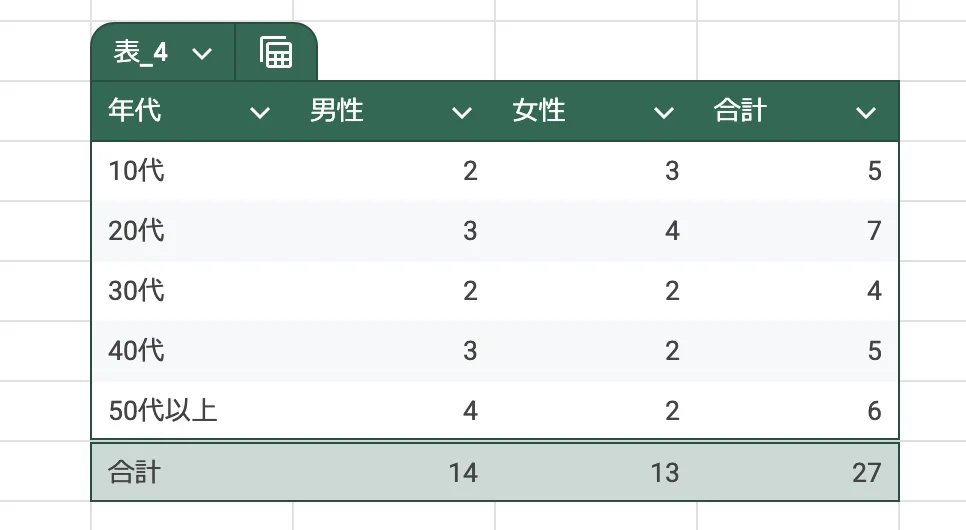

セグメント分析

セグメント分析とは、市場や顧客を共通する特徴をもつグループ(=セグメント)に分けて、それぞれを分析することです。

例えば、表のような「顧客属性+購買データ」をもとに、どのような顧客グループが存在するかを把握するセグメント分析を行います。

年代性別で購入者数を集計したものは以下の通りになります。

この結果から、「20代」の比率が高く、若年層男性・女性をターゲットにしたプロモーションが有効と分かります。

セグメント分析は、あらかじめ決めた軸で顧客を分類する手法で、実施が簡単で分かりやすいのが特徴です。

一方、先ほど説明したクラスター分析は、顧客の行動や属性の類似性から自動的にグループを発見でき、主観に左右されにくいのが特徴です。

まずはセグメント分析から始め、より高度な分析が必要な場面でクラスター分析を活用すると効果的です。

WHAT(何を)

次に行うのは、「どの商品やサービスが、どれくらい売れているのか?」という視点での分析です。この分析は、取り扱っている多数の商品の中で、どのアイテムが売上や利益に最も貢献しているのかを把握することが目的です。

具体的には、商品ごとの販売数量や金額、購買頻度などを集計し、売れ筋商品や不人気商品を明らかにします。このプロセスでは、重点的に管理・強化すべき商品や、在庫を見直す必要がある商品を見極めることが可能です。

ここでは、ABC分析・アソシエーション分析・クロス集計分析などを使用します。

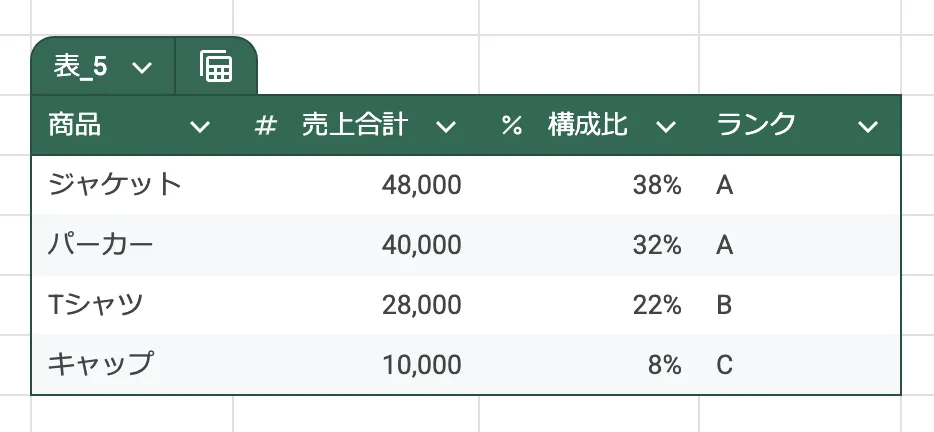

ABC分析

ABC分析とは、商品や在庫を売上や利益などの重要な指標に基づいてランク分けする方法です。例えば、A:主力・B:準主力・C:その他で商品の重要度を客観的に判断します。

この手順によって、「売上の7割以上が実はAランクの2〜3商品で占められている」などの偏りが明確に。この事実に基づいて、「Aランク商品への在庫投資・広告集中」「Cランク商品の取扱縮小や改善」といった施策が立てやすくなります。

ここで、「ジャケット」「パーカー」の2品種が全体売上の7割を占めていることが分かります。ここでわかることは、

- ジャケット・パーカー:在庫切れ厳禁&販促強化

- Tシャツ:伸びしろ次第でA昇格も検討

- キャップ:見直しや縮小で選択と集中

という結果を導き出すことができます。

アソシエーション分析

アソシエーション分析は、「一緒に購入されやすい商品やサービスの組み合わせ」を発見するための分析手法です。代表的な例が、スーパーマーケットの「バスケット分析」で、買い物かごの中に同時に入っている商品を分析し、購買パターンを抽出します。

たとえば、以下図解のように「パンを購入した顧客の60%が牛乳も購入している」というルールが見つかれば、パンの陳列棚の近くに牛乳を置くなど、クロスセルや関連販売の強化に役立てることができます。

商品が購入された場合「1」、されていない場合「0」として、データをもとに「商品Aを買った人は商品Bも買う確率が何%か」を分析します。

クロス集計分析

クロス集計分析は、「2つ以上の軸を掛け合わせてデータを比較・集計する方法」です。 たとえば、「年代×商品カテゴリ」「性別×購入金額」などを組み合わせることで、顧客属性ごとの購買傾向を把握できます。

こちらは「属性×商品カテゴリの購買件数」をまとめたイメージです。

クロス集計分析では、顧客属性や時期と商品カテゴリを組み合わせて、購買傾向を多角的に比較します。

たとえば「30代は食品を購入する傾向にある」「季節によって売れ行きが変わる商品はどれか」などを明らかにし、効果的な販促施策に活かせます。

WHEN(いつ)

「WHEN(いつ)」の分析カテゴリでは、「顧客がどのタイミングで商品やサービスを購入しているのか」を明らかにすることが目的です。

具体的には、購入の時間軸・周期・季節性を把握し、最適な販促タイミングや在庫計画を立てるために活用します。ここでは、時系列分析やコホート分析を活用します。

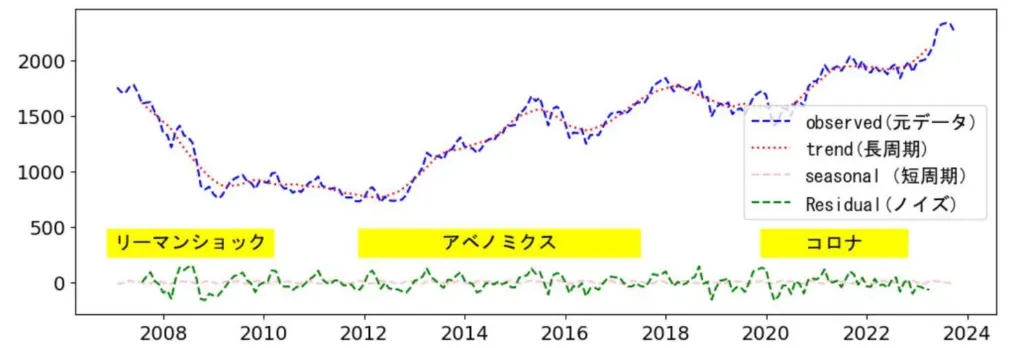

時系列分析

時系列分析は、時間の経過に沿ったデータの変化を分解・予測する手法です。

売上やアクセス数などを「長期トレンド・季節性・ランダムな変動」に分けることで、将来の傾向を理解しやすくなります。

以下の画像は、「政府統計の総合窓口」に掲載されているTOPIXを例に挙げた時系列分析です。

引用:政府統計の総合窓口

リーマンショック以降は、少し下落が見られるものの、TOPIXが全体的に上昇傾向にあることがわかります。

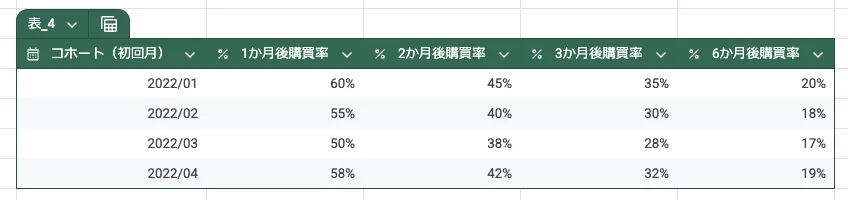

コホート分析

コホート分析は、「同じタイミングで行動した顧客グループを追跡する分析手法」です。

たとえば「2022年1月に初購入した人が、その後どれくらい継続して買っているか」を観察します。表から、「最初の購買体験がその後の継続率に大きく影響すること」が一目でわかります。

コホート分析では、特定の期間に行動を起こした顧客をひとつのグループ(コホート)として扱い、その後の行動や購買状況を追跡します。

たとえば「2022年1月に初めて購入したお客様の半年後の継続率は20%」を比較することで、ロイヤルティの変化や施策の効果を把握できるのです。

Where(どこで)

「WHERE(どこで)」の分析カテゴリでは「顧客がどのチャネルや場所で商品やサービスを購入しているのか」を明らかにすることが目的です。

リアル店舗・ECサイト・営業拠点などの購入チャネルや、地域・国・市区町村などの地理的エリアを軸に、購買状況を分析します。

主にクロス集計分析・コレスポンデス分析を実施します。

クロス集計分析

クロス集計分析は、2つ以上のカテゴリ(軸)を組み合わせて、数量や割合を比較する方法です。たとえば、「エリア×購買チャネル」で表を作れば、どの地域でどのチャネルが多く利用されているか一目でわかるようになります。

例えば、北海道ではECサイトからの購買が多いことがわかります。以下の表で集計表をヒートマップや棒グラフで視覚化することで、重点施策の検討やリソース配分がしやすくなります。

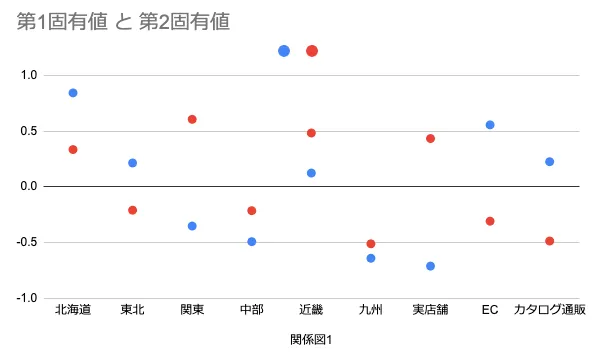

コレスポンデンス分析

コレスポンデンス分析は、クロス集計表をもとに、行(例:地域)と列(例:チャネル)の関連性を二次元マップで視覚化する手法です。 「どの地域とどのチャネルが似たパターンを持つのか」を直感的に捉えることができます。

各点の距離が近いほど、その地域で利用が多いチャネルを示しています。囲み線で「EC比率が高い地域」「実店舗利用が多い地域」をグルーピングすることで、重点施策やエリアマーケティングのヒントを視覚的に得ることができます。

Why(なぜ)

WHY(なぜ)の分析カテゴリでは、「なぜその現象が起きているのか?」を明らかにすることを目的にします。

「どの商品が、どの地域で、いつ、どこで買われているか」だけでなく、その背景や要因を理解することで、根本的な改善策を立てることができます。

Whyの分析では、重回帰分析・ロジスティック回帰分析・因子分析を用いて解説します。

重回帰分析

重回帰分析は、複数の要因(説明変数)が1つの結果(目的変数)にどのように影響するかを数式で示す分析手法です。

売上や満足度など「量的データを予測する場合」に使います。

たとえば、下の表のように「広告費」「訪問回数」「平均購入額」を説明変数として、月間売上がどのように変動するのかを分析します。

回帰分析では「どの変数が統計的に有意か」を確認できます。 たとえば、「広告費の影響は大きいが、平均購入額の効果は限定的」といった要因の重要度を明らかにし、戦略の優先順位を定めることができます。

このように、重回帰分析は単なる相関ではなく、他の変数の影響を調整しながら一つひとつの要因の効果を正確に評価できるのが特徴です。

ロジスティック回帰分析

ロジスティック回帰分析は、結果が「Yes/No」「購入/非購入」のように2値の場合に、複数の要因が確率にどう影響するかを分析する手法です。

たとえば「購入する確率は、広告接触回数と年齢で変わるのか?」を評価できます。下の表では、広告接触回数、年齢、メール開封有無が、実際の購買にどれくらい関係しているかを整理しています。

このデータをもとに分析を行うと、たとえば次のような知見が得られます。

- 広告接触回数が多いほど購入確率が高まる

- メールを開封している人は購入率が高い

- 年齢が高くなると購入確率が低下する傾向がある

ロジスティック回帰の特徴は、各要因が購入確率をどれだけ増減させるかを、オッズ比で定量的に把握できる点です。

因子分析

因子分析は、多くの観測変数を、少数の潜在的な「因子」に集約して整理する方法です。 「アンケートの多数の設問をまとめて、共通する傾向を探る」などに活用します。

因子分析を行うと、こうした観測変数同士の相関パターンをまとめて、背後にある構造をモデル化できます。結果として、「この変数群は共通して『品質満足』を表している」「別の変数群は『コスト意識』を表している」といった解釈が可能です。

この表では、0.7以上の負荷量を持つ項目が「その因子を代表する変数」です。 たとえば、「デザイン満足」や「品質満足」は因子1と強く関連し、「商品価値の評価」を表しています。

また、分析結果は因子負荷量の表や因子マップで視覚的に把握できます。

How(どのように)

HOW(どのように)の分析カテゴリでは、「どのように顧客が購買行動に至ったのか」「どのチャネルや接点を経て行動したのか」を明らかにすることが目的です。

言い換えると、

- 購入プロセス

- 接触チャネル

- 行動のきっかけ

を把握し、最適なコミュニケーションや導線を設計するための分析です。

ファネル分析

ファネル分析は、顧客が購買などの最終成果に至るまでのプロセスを段階的に分解し、どの段階で離脱が多いかを明らかにする手法です。顧客が「どんな流れで購入に至るのか」をファネル分析で可視化します。

各ステップでの人数・割合を表にすると、「どこで多く離脱しているのか」「どこを改善すれば効果が出るか」が分かります。

例えば「商品閲覧→カート投入」の間で離脱が多いなら、「商品説明や送料、UI設計などで不安や面倒さがあるのでは?」と仮説を立てられます。

ボトルネックに対して改善策を講じれば、CV率向上=売上増加が現実的に狙えます。このように「どこに一番リソースをかけるべきか?」を合理的に教えてくれます。

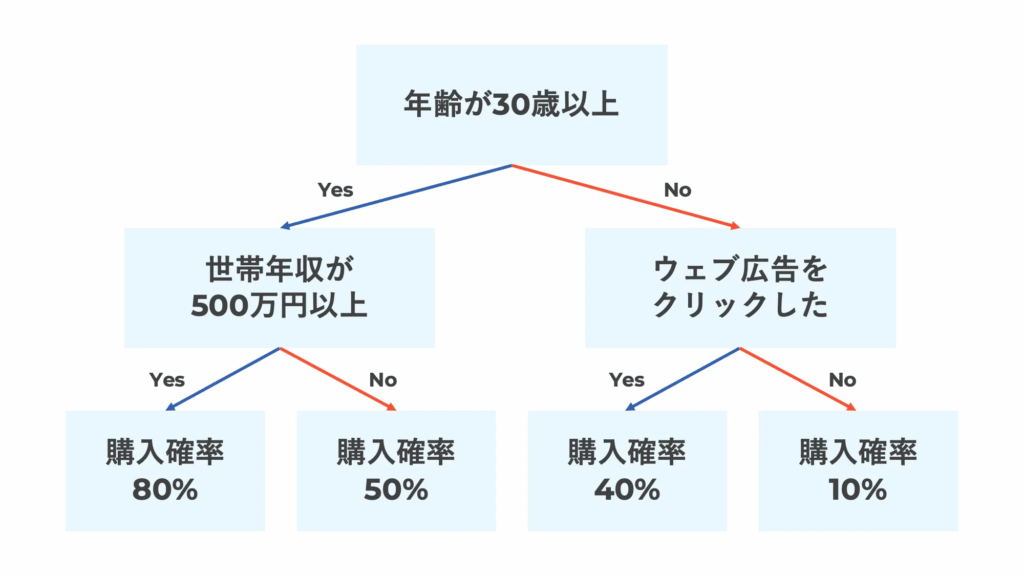

決定木分析

決定木分析は、データを複数の条件で分岐させながら分類や予測を行う手法です。

- どの条件を優先的に判断するか

- どの基準でグループを分けるか

をツリー状に可視化できるため、直感的に理解しやすいのが特徴です。下の図では、年齢や世帯年収、広告クリックの有無によって商品を購入する確率を分類しています。

このように分岐を可視化することで、どの条件が意思決定に強い影響を与えているかを直感的に理解できるのが特徴です。

たとえば、「年齢が30歳以上で収入が500万円以上の顧客は購入確率が80%」という具体的なルールを抽出でき、重点的にアプローチするセグメントを特定するのに役立ちます。

データ分析をマーケティングに活かした事例

近年、コミュニティ運営においても、マーケティングの視点から「データに基づく意思決定」がますます重要になっています。

リベルクラフトでは、「OSIRO」を提供するオシロ様を支援し、ユーザー行動データを分析・活用しながら、満足度やコミュニティの活発度を向上させる取り組みを行いました。

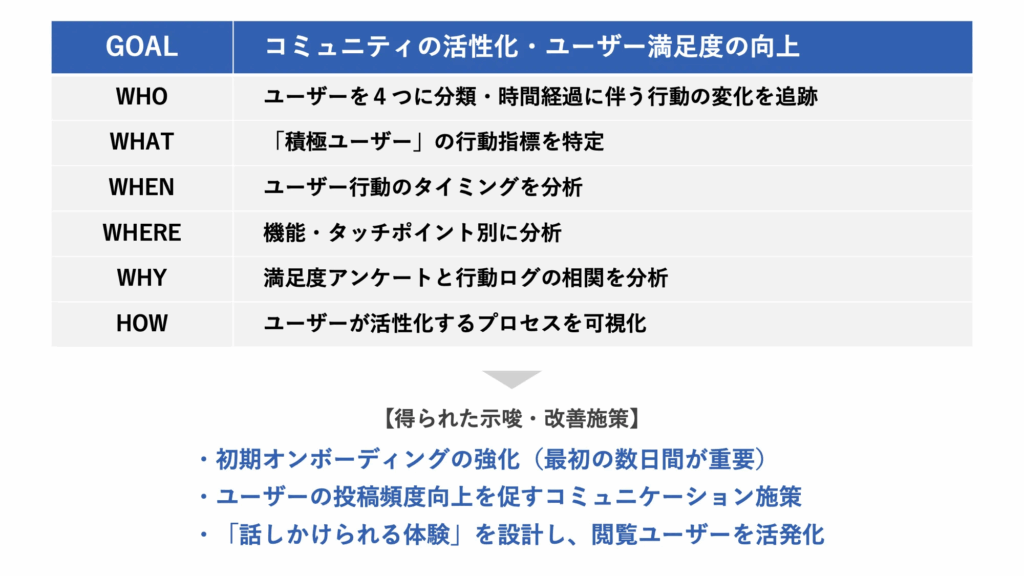

ここでは、リベルクラフトが5W1Hのフレームを用いてどのように分析を進め、成果へとつなげたのかをご紹介します。

WHO(誰が)

オシロ様では、ログイン頻度やメッセージ投稿数などの行動データに加え、年齢や所属コミュニティ、活動の目的といった属性データも蓄積されていました。しかし、「誰がどういう理由で活発なのか」を理解するのは簡単ではありませんでした。

そこで、特定のユーザー群(たとえば「積極的に投稿する層」「閲覧中心の層」など)を4つのカテゴリに分類。さらに、ユーザーが時間経過でどのカテゴリへ移行するかを追跡し、「どの属性のユーザーが活発化しやすいのか」を明らかにしました。

WHAT(何を)

コミュニティでは「投稿する」「メッセージを送る」「イベントに参加する」など多様な行動があります。オシロ様では、特に「弾んでいる状態(=積極的な貢献が多いユーザー)」を定義し、どの行動がその状態を後押ししているのかを分析。

行動指標を抽出し、たとえば以下のようなパターンを特定しました。

- メッセージの送受信が一定数を超えると、アクティブ度が急増する

- イベント参加経験があると投稿数が増える

このように「何をしているか」を多角的に捉えることで、施策の打ち手を明確化しています。

WHEN(いつ)

オシロ様では、ユーザーの行動履歴を時系列で解析し、活発化の転換点となるタイミングを特定しました。

たとえば、N1分析(特定ユーザーの行動の詳細追跡)を行った結果、『コミュニティに参加後、一定期間内に返信をもらうことで、その後の継続率が高まる』といった傾向が判明。

「最初の⚪︎日間が活性化の重要なタイミング」という示唆が得られたことで、初期オンボーディング支援の強化に繋がりました。

WHERE(どこで)

オシロ様の場合、オンラインコミュニティ上での行動が中心です。ただし「どの機能やタッチポイントが行動のきっかけになるのか」を分析するため、

- ブログ閲覧

- 掲示板のスレッド参加

- 1対1メッセージ

といった「接点のチャネル別分析」を実施。結果、「1対1メッセージで最初の交流が生まれると、他コンテンツの閲覧やイベント参加も増える」ことが分かり、タッチポイントの導線設計を改善する方針が打ち出されました。

WHY(なぜ)

オシロ様では行動ログだけでは「満足度」や「エンゲージメント理由」を定量化しきれませんでした。そこで、

- コミュニティ参加の目的

- 満足度アンケート

を掛け合わせ、行動データと主観評価を統合。さらに回帰分析により、「一定頻度のメッセージ送信が満足度と相関が強い」などの要因を特定。

この結果、満足度向上に寄与する行動を促す施策を立てられるようになりました。

HOW(どのように)

ファネル分析を応用し、「閲覧→いいね→メッセージ送信→自発的投稿」というプロセスを段階的に可視化。さらに、N1分析で「面識がない人同士が交流し始めるまでのプロセス」を深堀りしました。

分析の結果、「誰かに話しかけられる体験が、閲覧中心から積極参加に移る大きなターニングポイント」と判明します。

この知見をもとに、初期体験で「小さなリアクションが生まれる設計」を整備し、ユーザー行動の活性化施策が具体化されました。

弊社リベルクラフトが支援した「OSIRO」を提供するオシロ様の事例については、以下の記事でより詳しく解説していますので、ご覧ください。

事例記事:充実したユーザー行動データを分析し、コミュニティを活性化

マーケティングにおけるデータ分析ならリベルクラフト

5W1Hの視点を軸にデータを整理・分析することで、これまで勘や経験だけでは気づけなかったユーザー行動のパターンや満足度向上の要因を明確化できます。

実際に「コミュニティ内で最初のやり取りが生まれる体験を重視する」といった分析の積み重ねが、活性化や満足度向上に直結する打ち手に繋がっています。

一方で、こうした分析は「どのデータをどう扱うか」「どんなモデルで評価するか」など専門性も必要です。もし「分析手法は理解できたものの、自社で何から始めるべきか迷っている」「リソースや知見が不足している」と感じられた方は、外部のプロフェッショナルと進める選択肢がおすすめです

リベルクラフトでは、要件定義から分析実行、レポートの活用、内製化支援までを一気通貫でサポートするデータ分析支援サービスをご用意しています。

自社に合ったKPI設計や課題整理をプロと一緒に行いたい方や、将来的に分析を内製化したいと考えている方にも最適なプランをご提案可能です。

以下の資料では、よくある課題や支援プロセス、具体的な支援内容を分かりやすくまとめています。データ分析を本格的に取り入れたい方は、ぜひご覧ください。