「データ分析を進めたいけれど、自社だけではどこから手を付ければいいのかわからない」と悩む製造業の経営者や現場の担当者は多いのではないでしょうか。

製造業は人材不足が年々深刻化している中で、早急なDX推進が必要であるものの、「DX推進しているが結果が出ていない」という企業も少なくありません。

そこで本記事では、

- 製造業におけるデータ分析の現状と直面しがちな課題

- 成果を出している企業の活用事例や取り組みポイント

- データ分析を成功するためのステップと進め方のコツ

をわかりやすく解説します。

データ分析の導入・活用を検討する前に押さえておくべき基礎知識をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ製造業に「データ分析」が求められるのか

まずは「なぜ製造業にデータ分析が求められるのか?」について3つの観点から解説します。

- 現場の勘と経験に頼った経営からの脱却

- 業務効率改善・コスト削減

- 人材不足問題への対応

現場の勘と経験に頼った経営からの脱却

これまで製造業では、ベテラン社員の経験や勘が現場判断の基盤でした。しかし、そうしたスキルは暗黙知として個人に蓄積されやすく、体系化が難しいため、技術継承や再現性のある業務改善に限界があります。

一方、データ分析を活用することで、個人が持つ知識やノウハウを可視化・標準化できるようになります。たとえば、工程の数値データや品質情報を収集し、分析結果を共有することで、誰でも一定の判断や対応が行える仕組みが構築できるということ。

こうした取り組みは「技術を属人的に継承するもの」から「組織の資産として管理・活用するもの」に変えられるのです。データを活用すれば、若手にもわかりやすく伝えることができるため、技術承継の問題解決にもつながります。

感覚に頼る経営から脱却し、データを根拠とする持続的な改善と人材育成を実現することが求められています。

業務効率改善・コスト削減

製造業におけるデータ活用の利点の一つは「業務効率の改善」です。これまで工場内では多くのデータが現場に眠ったまま活用されておらず、問題が起きてから原因を探す対応が一般的でした。

しかし、データを活かすことで、業務プロセスを効率化・省力化でき、結果的にコストの低減を実現できます。

具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 歩留まり改善

- 予知保全の強化

- 作業の標準化・属人化の排除

これまでも「不良品を減らそう」「コストを下げよう」という活動は行われてきましたが、感覚や経験だけでは対策が限定的でした。しかし、データがあれば、「何をどう改善すればいいか」がはっきり分かり、より早く確実に成果を出せます。

こうして効率化やコスト削減を積み重ねることで、会社全体の利益を増やすことができるのです。

人材不足問題への対応

製造業では、国内の生産年齢人口の減少に加え、若手人材の確保や育成が難しくなっており、人材不足が深刻な課題となっています。そこで、外国人を採用する企業も存在しますが、中国や東南アジアを中心とした海外でも最低賃金の上昇が続き、世界的に人件費が高騰していることで、生産コストが大きく膨らんでいるのです。

実際に「TRADING ECONOMICS」によると、ベトナムの最低賃金は2015年で3100ドンだったのに対して、2025年では4960ドンまで上昇。

こうした厳しい環境下で、従来通り人手に頼る生産体制を維持するのは限界があり、企業には新たな対応が求められています。その有効な手段の一つがデータ分析の活用です。

データを活かすことで、生産工程のムダや非効率な業務を可視化し、最適なリソース配分や作業手順を設計できます。結果として、限られた人材でも安定的に生産を維持できる体制を構築できるのです。

製造業におけるデータ分析の現状

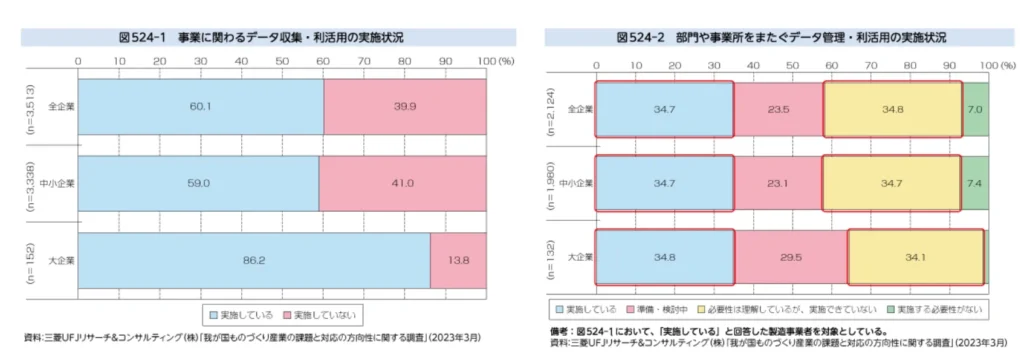

経済産業省「令和4年度 ものづくり基盤技術の振興施策」によると、データ活用の取り組みは広がっています。実際、事業に関わるデータの収集・利活用を「実施している」と答えた製造業者は、大企業で86.2%、中小企業でも59.0%と約6割を占めています。

一方で、部門や事業所をまたぐデータの管理・利活用の実施状況については、大企業と中小企業ともに約3割にとどまっています。 これは、データ活用が「全社的に最適化された経営基盤」に発展するにはまだ壁があることを示しています。

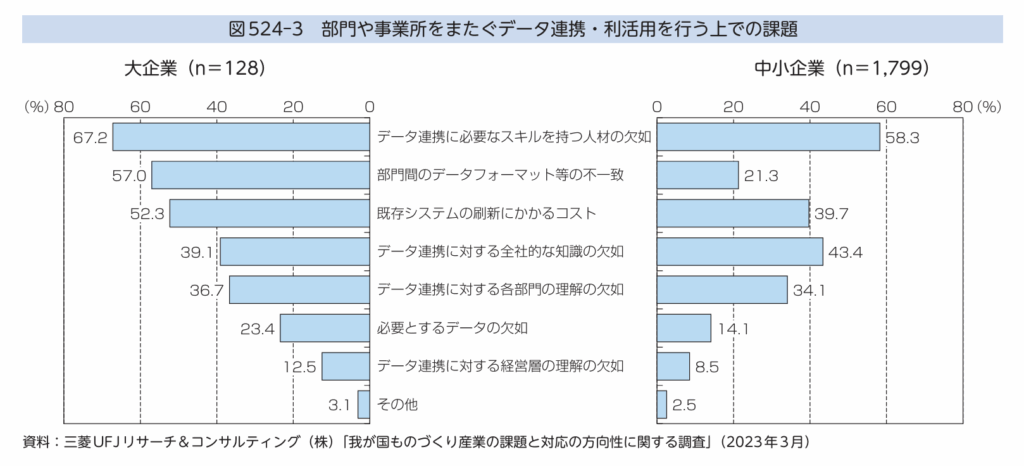

特に中小企業の場合、データ分析の推進を阻む要因は、大企業と比較してより浮き彫りに。調査では、部門横断的なデータ連携・利活用を行う上での課題として、最も多く挙げられたのは「データ連携に必要なスキルを持つ人材の不足(58.3%)」でした。

また、「全社的な知識の不足」や「各部門の理解不足」も障壁となっており、専門人材の不在だけでなく、経営層を含めた知識の浸透が十分進んでいないことがわかります。

中小企業では、大企業に比べてIT投資のリソースや人材が限られ、データ利活用のノウハウを持つ人材を育てる余力も不足しがちです。

このため、単純にシステムを導入するだけでは活用が進まず、

- どうデータを業務改善に使うのか

- 誰が責任を持ってデータを管理・共有するのか

といった組織的な仕組みが整わないケースが多いのが実情です。

製造業でデータを有効的に活用するには「専門知識や人材不足」「全社的な知識・理解の不足」が中小企業でのボトルネックになっている点に注目すべきなのです。

言い換えれば、こうした課題を克服し、データを活かせる人材の育成と組織体制の整備を進められた企業こそ、今後の製造業の競争環境で優位に立つ可能性が高いと言えるでしょう。

製造業がデータ分析を進める上での課題

製造業がデータ分析を進める上での課題は主に以下の2つです。

- データ分析のノウハウがない

- データを適切に収集できていない

データ分析のノウハウがない

製造業では、日々の生産や品質管理に関する膨大なデータが蓄積されています。しかし、それを「どう分析すれば成果が出るのか」というノウハウが社内にないケースが多いのが実情です。

例えば、収集したデータをどの観点で整理するのか、何を指標に改善活動を行うのかといった基本的な考え方が曖昧だと、データも有効活用されずに埋もれてしまいます。

また、分析には統計やAIなど専門知識が必要ですが、扱える人材が限られ、外部に依存する企業も少なくありません。特に中小企業では分析ツールの選定や導入、活用の支援体制までを社内で完結させるのは難しい場合が多いです。

その結果、データを業務改善に結びつける経験や成功事例が積み重ならず、ノウハウが蓄積されない悪循環が起きやすくなっています。

弊社リベルクラフトでは、こうした「ノウハウ不足」に悩む企業のために、基礎から応用まで段階的に学べる法人向けDX・データ活用研修サービスを提供しています。以下のリンクから、チェックしてみてください。

⇨リベルクラフトの法人研修サービスはこちら

データを適切に収集できていない

データ分析を進めるには、そもそも正しく質の高いデータを収集することが前提になります。しかし現場では、

- 設備ごとに異なるシステムを使っていてデータ形式が統一されていない

- 紙の記録が多くデジタル化されていない

- 収集の頻度や粒度がばらついている

などが典型的な課題です。

こうした状況では、たとえ一部のデータを活用しても全体像を正しく把握することは難しく、部分的な改善にとどまってしまいます。

また、「どのデータを収集すべきか」という設計自体が不十分なまま導入が進むと、必要な情報が取れずに改めて仕組みを再構築するコストも発生してしまうのです。

データ収集の方法については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

参照記事:データ収集の方法と分析への活用法を徹底解説(成果につなげるフレームワーク付き)

製造業がデータ活用を進める上でのポイント

ここまでを読んで実際にどのような進めていくべきなのか迷う方もいるでしょう。ポイントは大きく2つあります。

- 分析目的を明確化する

- 分析すべきデータを特定する

分析目的を明確化する

製造業でデータ分析を進める際に「目的を明確にすること」が重要です。ここが不十分なままだと、

- どのデータを集めて分析するか

- どの手法が自社の状況に合うのか

が判断できず、時間とコストをかけても業績改善に結びつかない恐れがあります。

目的を定めるうえでは、まず「最終的にどんな経営課題を解決したいのか」を整理しましょう。製造業で言えば「生産コストの削減」「不良率の低減」「納期遵守率の向上」などが代表的なゴールです。この目標をKGIとして設定します。

【KGIの例】

- 製造コストを年間10%削減する

- 生産ラインの不良率を5%以下に抑える

- 納期遵守率を95%以上に引き上げる

ただし、KGIだけでは「何を分析し、どこを改善するか」が不明確です。そこで、KGIを日常業務に落とし込むための中間指標であるKPIを設計します。

例えば、「不良率を低減する」を達成するためには、KPIとして「ライン停止回数」「設備異常件数」「作業員のヒューマンエラー率」などを設定し、どの部分が課題なのかを特定します。このようにKGIからKPIを逆算すると、注視すべきデータと改善の優先順位がはっきりします。

データ分析とは単に数字を眺める作業ではなく、明確な経営目標に沿って「どの指標をどう改善するか」を解き明かすプロセスです。最初にKGI・KPIを丁寧に設計することで、分析の効果や実行の精度は変わります。

分析すべきデータを特定する

目的が整理できたら、次は「分析対象となるデータをどう絞り込むか」が重要になります。製造業では、生産ラインや設備から膨大なデータが得られますが、すべてを分析するのは現実的ではありません。だからこそ、「どのデータが課題に直結するか」を見極める必要があります。

この作業は、KPIの明確化とセットで進めるのが効果的です。

【KPI特定の進め方】

| 手順 | 例 |

|---|---|

| ①KGIの設定 | 生産コストを年間10%削減する |

| ②KPIツリーを作成 | 原材料歩留まり率、設備稼働率、作業時間あたりの生産数量 |

| ③仮説を立てる | 最近、稼働率が低下していることがコスト増の主因ではないか? |

| ④分析の問いに変換する | 設備稼働率が低下している原因は何か? |

| ⑤対応するデータを特定する | 設備ごとの稼働ログ、保全履歴、作業者ごとの稼働時間データ |

このプロセスを通じて、分析すべき情報が絞り込まれます。たとえば、KGIが「製造コスト10%削減」であれば、原材料ロスや稼働率などのKPIを分解して「何がコストに最も影響しているのか」を仮説ベースで特定します。

例えば、「最近稼働率が下がっている設備は、コスト増が原因ではないか」という仮説を立てた場合、

- 設備ごとの稼働ログ

- 故障履歴

- 保全にかかった時間

- 部品交換の頻度

などを分析対象に設定します。

一方で、「原材料価格の外部変動が大きい」と判断した場合には、原材料調達履歴や歩留まり率を優先的に分析するなど、仮説の優先度や影響度を考えた上でデータを選びます。

単に「全体のデータを一律に確認する」のではなく、目標に紐づく因果関係を仮説として立て、その裏づけを取るためのデータに絞るのが基本的な考え方です。

全体の生産プロセスを俯瞰し、目標達成のために因数分解を進めていくことで、最適な分析対象が見えてきます。逆にこの段階が曖昧だと、膨大なデータの中で方向性を見失い、無関係なデータの分析に手間をかける「迷子」の状態に陥ってしまいます。

製造業がデータ分析を成功させるためには、最初の目的設定と、分析データの特定を必ず実施しましょう。

製造業でのデータ分析・データ活用事例

製造業でのデータ分析・活用事例を「小規模〜大規模」の3パターンで紹介します。

【小規模のデータ分析・活用事例】

まずは、株式会社ホリゾン様による事例です。

| 課題 | 在庫判断が勘頼りで欠品が多発 |

| 分析 | AI需要予測モデルを構築 |

| 効果 | 欠品率低下・在庫コスト削減・業務負担軽減 |

多品種少量生産における在庫管理が長年にわたりベテラン社員の経験や勘に頼っており、正確な予測が困難でした。

その結果、季節要因や需要変動に対応しきれず欠品が頻発していたため、出荷機会の逸失や余剰在庫によるコスト負担が深刻化していました。

この課題を解決するため、過去数年分の出荷実績や注文履歴をデータ化し、AIによる需要予測モデルを構築。

在庫判断を数値根拠に基づいた合理的な意思決定に転換し、欠品率とコストを同時に大幅に削減することができました。

【中規模のデータ分析・活用事例】

続いて弊社リベルクラフトが支援した事例です。

| 課題 | 膨大な生産データをどう活用するかが不明確 |

| 分析 | 現場課題の定義とデータ整理・仮説設計を支援 |

| 効果 | 生産性・品質向上の基盤構築と継続的改善 |

タック株式会社では、自社のIoTサービスを通じてリアルタイムに収集した工場データを保有していたものの、どの情報をどのように分析し業務改善につなげるかが不明確で、データ活用が進んでいませんでした。

そのため、リベルクラフトが協業し、単なる技術導入ではなく、現場の課題を明確に定義し、それを解決するための仮説と必要なデータを整理する支援体制を構築。

結果、データに基づく改善活動が継続的に進むようになり、単なる自動化にとどまらず、生産性と品質を底上げする体制の土台を整えることができました。

タック株式会社の事例についての詳細は、以下の記事よりご確認いただけます。

【大規模のデータ分析・活用事例】

最後は、ダイキン工業・三菱電機様による事例です。

| 課題 | 膨大な生産データをどう活用するかが不明確 |

| 分析 | 現場課題の定義とデータ整理・仮説設計を支援 |

| 効果 | 生産性・品質向上の基盤構築と継続的改善 |

ダイキン工業・三菱電機では、工場の設備データが部門や機器ごとに分断されており、全体最適化やリアルタイムの制御ができず、稼働率低下やトラブル対応の遅れが大きな課題でした。

そこで、工場全体をネットワークでつなぐIoT基盤を整備し、ビッグデータをクラウドとエッジコンピューティングで一元管理。また、AIを用いた多変量解析や故障予兆検知モデルを導入し、設備状態を予測しながら計画を最適化しました。

結果、稼働率が向上し、突発停止は80%も削減され、品質や生産効率の劇的な改善を達成しました。

データ分析の浸透ならリベルクラフト

製造業では、人材不足やコスト高騰といった環境の中で、データ分析の活用が企業競争力を大きく左右する時代に入りました。しかし、分析ノウハウや現場での運用体制が不足していると、システムを導入しても効果が限定的になりがちです。

だからこそ、まず経営目標と分析目的を明確にし、KGIやKPIを設定した上で、どのデータをどう集め、どの課題を改善するのかを具体化することが重要です。

リベルクラフトでは、製造業の現場でデータ分析を実践的に活かせる人材を育成する法人向け研修サービスを提供しています。

DX推進やAI活用に向けた基礎知識から、Excel・統計の活用法、現場データを用いた演習まで、貴社の課題やレベルに合わせて最適なカリキュラムを設計可能です。

また、研修だけでなく、実際のデータ分析プロジェクトを伴走型で支援するコンサルティングサービスも展開しており、組織内にノウハウを定着させながら成果創出を支援しています。

以下のホワイトペーパーでは、研修内容の詳細や支援事例をまとめていますので、データ活用を本格的に進めたい方はぜひご覧ください。