「データ分析に興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない」「未経験から本当に仕事につながるスキルが身につくのか不安」という方は多いでしょう。

データ分析は、Excelや統計の基礎からPython・SQLなどのプログラミング、機械学習や可視化まで幅広い知識が必要です。やみくもに学習を始めると、途中で挫折したり、スキルが中途半端になってしまうことも。

そこで本記事では、

- データ分析の勉強を始める前に留意しておくこと

- データ分析をする際の手順

- おすすめのセミナー

について詳しく解説します。

弊社リベルクラフトが運営する「CraftCollege」では、未経験からでも基礎〜実務レベルまで段階的に習得できる、業界最長クラス・約9か月の充実カリキュラムを用意。

経験豊富な講師による1on1の個別指導で、つまずきやすいポイントも一つずつクリアにしながら成長できます。さらに、教育訓練給付金の活用により自己負担額を抑えられ、安心して学習に集中可能。

まずは無料説明会で、具体的なカリキュラム内容やサポート体制をご確認ください。

⇨CraftCollegeの詳細はこちら

データ分析の勉強を始める前に知っておくべきこと

先述した通り、データ分析の勉強をやみくもに始めても意味がありません。ここでは、留意しておく2点を解説します。

- 勉強すべきことは多岐に渡る

- ポートフォリオの作成をゴールにすべき

勉強すべきことは多岐に渡る

データ分析は一見シンプルに思えても実際に学ぶ範囲はとても広いです。例えば、

- 統計学や数学の基礎

- Excel・Python・SQLなどのツール操作

- データの前処理や可視化

- 機械学習やビジネスでの活用方法

まで多岐にわたります。

特に社会人の方がデータ分析の知識・スキルをビジネスに活用できるまで学習をすると、効率が悪ければ5年・10年と時間を費やすことに。

社会人でなくとも、重要度の低い部分に時間を使いすぎたり、必要なスキルの全体像が見えないまま迷走してしまうことも少なくありません。

そのため、データ分析の学習は効率良くする必要があるのです。

ポートフォリオの作成をゴールにすべき

転職やキャリアアップをするためには実績(ポートフォリオ)は必須です。そのため、勉強のゴールも「ポートフォリオの作成」にするべきです。

例えば、ある会社へ転職を目指すにあたりデータ分析の勉強をはじめて、知識・スキルが身についても、採用する会社側からすれば、

- どの程度の知識・スキルがあるか

- 自社で活躍できるのか

というのはわかりません。

一方でポートフォリオがあればすぐにどの程度のスキル・知識があるかわかるため、面接や履歴書だけでは測りきれない能力を、ポートフォリオを通して直感的に理解できるのです。

だからこそ、学習を始める段階から「どんなポートフォリオを作るか」を意識しておくことで、必要なスキルの優先順位もはっきりし、勉強の効率が上がります。

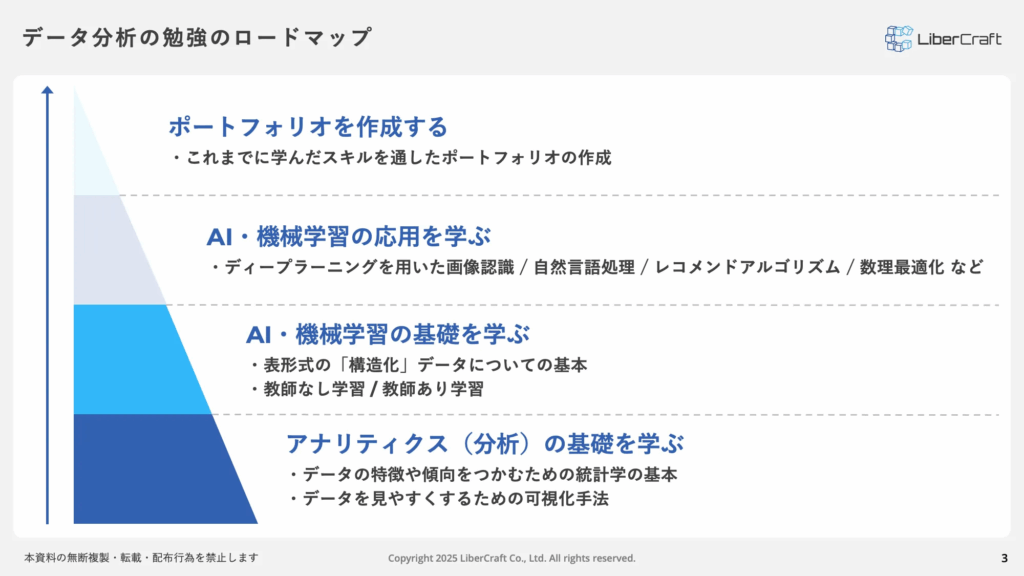

データ分析の勉強のロードマップ

データ分析は「学びやすいものから何となく始める」よりも、順を追って体系的に学ぶことが重要です。知識やスキルを積み重ねる順番を間違えると、理解が浅くなったり、応用が効かなくなったりしてしまいます。ここでは、データ分析の勉強の手順を4つのステップで解説します。

- アナリティクス(分析)の基礎を学ぶ

- AI・機械学習の基礎を学ぶ

- AI・機械学習の応用を学ぶ

- ポートフォリオを作成する

1.アナリティクス(分析)の基礎を学ぶ

まずはデータ分析の土台となる基礎知識を身につけます。

- データの特徴や傾向をつかむための統計学の基本

- データを見やすくするための可視化手法

などを学び、データの特徴や傾向を理解できる力を養いましょう。最初はExcelから始めても構いませんが、Pythonを使えるようになることをおすすめします。

Pythonは無料で始められる上に、データ分析や機械学習のライブラリが豊富。標準的な分析言語として広く使われているため、データ分析において汎用性が高いです。

早い段階からPythonに慣れることで、この後の機械学習やAI分野への移行もスムーズになります。

2.AI・機械学習の基礎を学ぶ

次のステップでは、「構造化データ」「非構造化データ」を対象に、AI・機械学習の基本概念を学びます。

ここでいう構造化データとは、売上や在庫数、顧客属性などのように、行と列で整理されたデータのことです。一方、非構造化データは表にしづらい情報で、画像、動画、音声、文章といったより複雑な形式のデータを指します。

まず理解しておきたいのは、以下2つの主要な学習方法です。

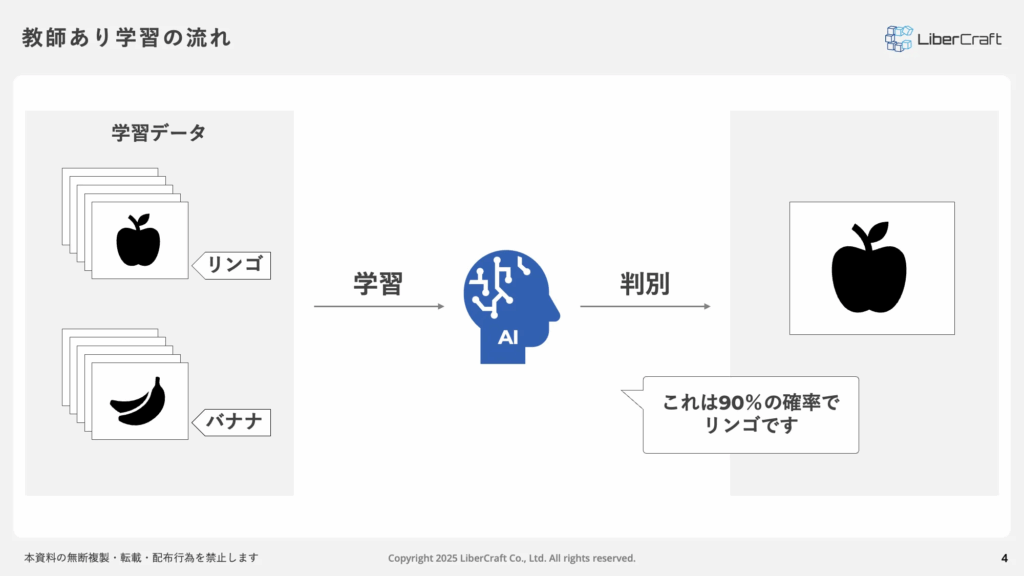

- 教師あり学習

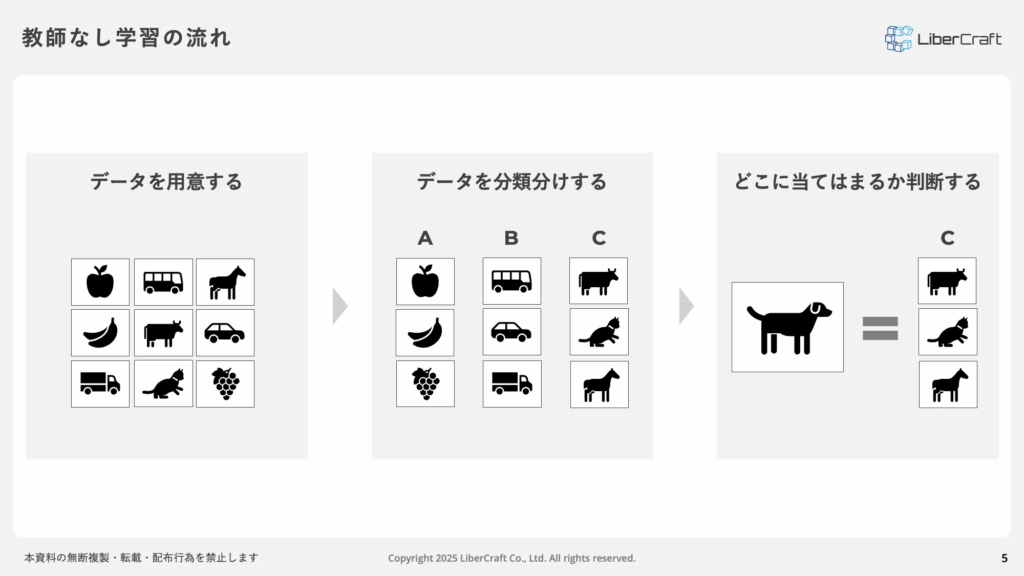

- 教師なし学習

また、それらの手法を動かすための基本アルゴリズムも理解しておく必要があります。

特に構造化データは、企業が日常的に保有・活用する最も一般的なデータ形式です。売上データや顧客情報、在庫記録などは、マーケティング・営業・経営戦略など幅広い分野で活用されます。

3.AI・機械学習の応用を学ぶ

基礎が固まったら、非構造データを対象にした応用的な機械学習を学びます。応用で学習する内容としては、

- ディープラーニングを用いた画像認識

- 自然言語処理

- レコメンドアルゴリズム

- 数理最適化

などが代表的です。

上記を理解することで、画像認識や自然言語処理といった高度な分析も可能に。応用スキルを身につけることで、構造化データだけでなく、SNS分析・音声解析・医療画像診断など幅広い分野の案件に対応できるようになります。

結果として、作成できるポートフォリオの幅も広がります。

4.ポートフォリオを作成する

最後のステップは、これまでに学んだスキルを通してポートフォリオを作ることです。

単にスキルを証明するためだけでなく、企業やクライアントに「即戦力として活躍できる姿」をイメージしてもらうための重要な資料となります。

テーマは、応募先企業や希望する業界に合わせて選びましょう。

例えば、

- マーケティング職を志望するなら、顧客データ分析や売上予測モデル

- 製造業なら、異常検知や品質管理のための分析 など

ポートフォリオには、データの収集・加工・可視化・分析・提案までの流れを一通り盛り込みます。

作成したポートフォリオは、GitHubや個人サイトにまとめ、誰でもアクセスできる形にしておきましょう。履歴書や面接だけでは伝わらない「実務で使えるスキル」が一目でわかります。

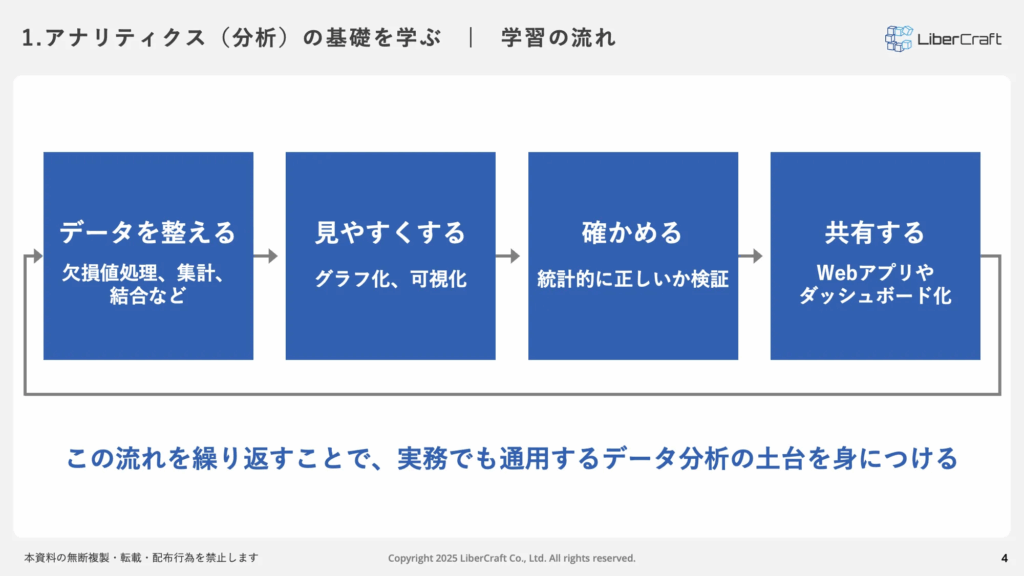

1.アナリティクス(分析)の基礎を学ぶ

このステップでは、データ分析の土台を作ります。目標は「同じデータから、誰がやっても同じ結果を出せる」分析の型を身につけることです。

分析の世界では、いきなり予測モデルを作るのではなく、まずデータを多角的に観察し、特徴や傾向をつかむ探索的データ分析という作業が重要になります。この段階での観察力や仮説の立て方が、その後の分析の質を左右します。

学習にはPythonを使うのがおすすめです。Pythonは文法がシンプルで、データの準備から集計、グラフ作成、簡単な機械学習、さらにはWebアプリ化まで一つの環境で行えます。最初から完璧な見た目の資料を作るよりも、「正しい数字を出す」「その結果を説明できる」ことを意識しましょう。

学習の流れと学ぶ内容

学習の流れとしては、

- データを整える(欠損値処理、集計、結合など)

- 見やすくする(グラフ化、可視化)

- 確かめる(統計的に正しいか検証)

- 共有する(Webアプリやダッシュボード化)

この流れを繰り返すことで、実務で通用する精度と説明する力が身につきます。

なお、Pythonを学習する中でも具体的に以下のライブラリを活用するのがおすすめです。

| Pandas | データの読み込み、集計、欠損値処理などの整理作業 |

|---|---|

| Matplotlib | 棒グラフや折れ線グラフなどの可視化 |

| statsmodels | 回帰分析や時系列分析などの統計的検証 |

ライブラリを組み合わせることで、データの整理から分析、可視化、検証まで一連の流れを一つの環境で完結できます。

また、分析の基礎はExcelを使った分析でも問題ありません。Excelを活用した分析について詳しく学びたい方は以下の参考書を活用してください。

おすすめ勉強素材:「統計学の基礎から学ぶExcelデータ分析の全知識」

2.AI・機械学習の基礎を学ぶ

ステップ2では、機械学習の基礎を学びます。ここで扱うのは、表形式の「構造化データ」で、その中でも重要なのが「教師あり学習」と「教師なし学習」です。

教師あり学習は、過去のデータと正解をセットにして学習し、未来の予測や分類を行う方法です。

たとえば「売上を予測する(数値予測)」や「顧客が解約するかどうかを判定する(分類)」などが代表例。こうした予測ができると、営業計画や施策の精度が上がります。

教師なし学習は、正解がないデータを使ってパターンを見つける方法です。たとえば「顧客をグループ分けして、それぞれに合わせたマーケティングを行う」といった活用ができます。

最初は、scikit-learnというライブラリを使って基本的な手法を試してみるのがおすすめです。データを分けて学習・検証し、正解率や誤差などの数値で結果をチェックする流れを覚えましょう。

詳しい活用例や手法の選び方は以下の参考書を活用してみてください。

おすすめ勉強素材:『ビジネスの現場で使えるAI&データサイエンスの全知識』

また、モデル結果を正しく解釈するためには以下の参考書で統計の基本を押さえておくと良いでしょう。

おすすめ勉強素材:『統計学の基礎から学ぶExcelデータ分析の全知識』

3.AI・機械学習の応用を学ぶ

基礎を学んだら、次は応用分野に進みます。範囲は広いですが、初心者は

- 画像解析

- 自然言語処理(テキスト解析)

- スクレイピング

の3つに絞ると学びやすいです。

画像解析では、写真から犬か猫かを判定する「画像分類」から始めましょう。学習済みモデルを活用する「転移学習」を使えば、少ないデータでも短時間で結果が出せます。

自然言語処理は、レビューやSNSの文章からポジティブ・ネガティブを判定する「感情分析」がおすすめ。最初は単語の出現頻度を見る方法から、徐々に高性能な事前学習モデルに挑戦しましょう。

スクレイピングは、Web上の情報を自動で集める技術です。ニュースサイトや商品情報など、データ分析の素材を増やすことができます。ただし、利用規約や法律を必ず守ることが大前提です。全体像をつかむなら以下の参考書がわかりやすく実務のイメージも広がるので、活用してください。

おすすめ勉強素材:『IT基礎教養 自然言語処理&画像解析 “生成AI”を生み出す技術』

4.ポートフォリオを作成する

これまで学んだ内容は、自分のスキルを示すポートフォリオとして形に残しましょう。特におすすめなのは、誰でも操作できるWebアプリや一目で分かる可視化レポートです。

ポートフォリオの元となるデータの取得先については以下がおすすめ。

- オープンデータから探してダウンロードして利用

- 興味のある対象のWebサイトからデータをスクレイピングして収集

- 自社データを使用

なお、ポートフォリオを作成する際はステップ3で挙げた項目を活用してポートフォリオを作成するのがおすすめです。

ステップ3の応用を活かした具体例

ステップ3の「AI・機械学習の応用を学ぶ」で学習した「画像解析」「自然言語処理」「スクレイピング」のスキルは、ポートフォリオ作成でそのまま活用できます。例えば次のような作品が考えられます。

| 画像分類アプリ | 写真をアップロードすると、犬か猫かを判定するWebアプリ |

|---|---|

| レビュー感情分析ツール | SNSや口コミサイトから集めた文章を分析し、ポジティブ/ネガティブ度を自動判定 |

| 商品価格トラッキングシステム | ECサイトから商品データをスクレイピングし、価格変動を時系列で可視化 |

ポートフォリオは、単なる「作りました」で終わらせるのではなく、

- どこからデータを集めたのか

- どんな技術を使って分析・可視化したのか

- 結果をどう活用できるのか

を明確に示すことが大切です。ポートフォリオは、履歴書や面接では伝わりにくい「実務での再現力」や「問題解決能力」を具体的にアピールできます。

AIエンジニア・データサイエンティストを目指すならCraft College

「Craft College」は、AIエンジニアやデータサイエンティストを目指す人が、1〜4の学習ステップ(分析の基礎 → 機械学習基礎 → 応用 → ポートフォリオ作成)を順番に学べるオンラインスクールです。

上記の4ステップを以下の表のような流れで進められます。

| ステップ | 学ぶ内容 | 主なカリキュラム |

|---|---|---|

| 1. アナリティクス(分析)の基礎 | データ分析の型を身につける | ・生成AIツールを活用したPython基礎 ・Pythonによるデータ分析入門 ・Pythonによる統計モデリング ・データ分析Webアプリの構築 |

| 2. 機械学習の基礎(構造化データ) | 教師あり/教師なし学習を理解 | ・教師あり学習:回帰問題 〜価格予測モデル構築〜 ・教師あり学習:分類問題 〜デフォルト予測モデル構築〜 ・教師なし学習:〜ユーザーセグメンテーション〜 ・Webシステム開発:〜機械学習Webアプリ構築〜 |

| 3. 機械学習の応用 | 実務に近い応用スキル | ・画像解析 〜DeepLearningによる画像分類〜 ・自然言語処理 〜日本語テキスト解析〜 ・レコメンデーション 〜協調フィルタリング〜 ・Webスクレイピング 〜スクレイピングとコンテンツマッチ〜 ・生成AIを用いたチャットボット構築 〜RAGシステム〜 |

| 4. ポートフォリオ作成 | 学びを形にして発信 | ・データ分析ダッシュボード ・需要予測アプリ ・画像解析アプリ ・自然言語処理アプリ ・分析レポート |

「Craft College」の特徴は、学ぶだけで終わらない点。

業界最長クラスの9か月間サポートがあり、学習途中も卒業後も質問やキャリア相談が可能です。受講者ごとの進度やレベルに合わせた1on1完全個別指導なので、初心者でもつまずきにくく、経験者は必要なスキルをピンポイントで伸ばせます。

また、教育訓練給付制度を利用すれば、受講料が最大80%OFFになるため、学びやすい費用感で長期的なスキル習得が可能です。

卒業後も質問や相談ができるので、就職・転職活動や実務で直面する課題にも対応可能です。カリキュラムを終えた後も「学んだことを現場で活かす」段階まで伴走してくれるのは魅力です。

CraftCollegeの詳細について知りたい方は以下で詳しく説明していますので、チェックしてみてください。

⇨CraftCollegeの詳細はこちら