「Difyのワークフローとは?」「Difyのワークフローの作り方がわからない」という方も多いでしょう。Difyのワークフローを活用すれば、プログラミングの専門知識がなくても、AIの判断や外部アプリとの連携を組み合わせた自動処理を構築できます。

そこで本記事では、

- Difyのワークフローの構築方法

- ワークフローの作り方

- ワークフローにツールやナレッジを組み込む方法

を解説します。

ワークフローの構築方法を画面キャプチャを用いて解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

「Difyのワークフロー構築をする時間がない」「そもそもDifyを扱える知識・ノウハウがない」という方はリベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、Difyのコンサルティング〜導入〜教育まで一気通貫で支援します。以下のリンクから無料相談ができますので、お気軽にお問い合わせください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら

Difyのワークフローとは

Difyの「ワークフロー」は、AIアプリケーションをノーコードで構築できる機能のひとつで、Difyが提供する5つのアプリケーションタイプに含まれます。ワークフローでは、ノード(処理単位)をドラッグ&ドロップでつなげるだけで、以下のようにAIによる一連の自動処理を構築できます。

たとえば、チャットで受け取った入力をもとに社内データベースを検索し、結果を整形してレポートとして出力するといった自動化や情報連携処理を一つのワークフローとしてまとめることが可能なのです。

Difyワークフローの活用事例

実際にDifyのワークフローはどのように活用できるのかイメージできないという方もいるでしょう。ここでは、活用事例として2つ紹介します。

- 議事録作成・共有の自動化

- 学習支援アプリによる個別フィードバックの自動化

議事録作成・共有の自動化

日々の会議で発生する議事録作成は、時間がかかる定型作業の一つです。Difyワークフローを使えば、会議で録音した音声データを音声認識ツールでテキスト化し、その結果をDifyに送信します。

ワークフロー上でLLMノードを活用することで、発言内容から要点を自動抽出し、

- 決定事項

- 課題

- 次回対応項目

などのカテゴリ別に整理した議事録を出力することが可能です。

さらに、SlackやTeamsなどの社内ツールと接続すれば、完成した議事録を自動で共有することもできます。担当者は校正と最終確認だけを行えばよくなり、会議後の報告作業を数十分から数分に短縮できるのがメリットです。

学習支援アプリによる個別フィードバックの自動化

教育分野では、Difyワークフローを活用して「生徒一人ひとりに合わせた自動学習支援」を実現できます。たとえば、学生が質問フォームに入力した疑問をワークフローに送信すると、ナレッジベースを検索し、関連する教材内容をもとにAIが回答を生成します。

この際、ワークフロー上の条件分岐ノードを活用すれば、生徒の理解度レベルに応じて回答の難易度や説明の深さを自動で調整できます。以下のように一人ひとりの学習段階に合わせた最適な指導をAIが担います。

- 初心者→基礎的な説明

- 中級者→基礎的な内容と応用的な内容を交えて回答

- 上級者→応用的な内容を返す

また、学習履歴を蓄積することで、教員が生徒の苦手分野を可視化し、個別指導の精度を高めることも可能です。事務作業や教材準備の負担を減らし、教員が「教えること」に集中できる環境が整います。

ワークフローとチャットフローの違い

Difyでは、AIアプリを構築する方法として「チャットフロー形式」と「ワークフロー形式」の2種類があります。主な違いは以下の表を参照ください。

| 項目 | チャットフロー(会話型) | ワークフロー(自動化・処理型) |

|---|---|---|

| 主な目的 | AIと人が自然に会話する | 定型業務を自動化・効率化 |

| やり取りの形 | 対話形式(人間 ↔ AI) | 手順実行形式(開始 → 処理 → 結果) |

| 記憶機能 | あり(会話の履歴を保持) | なし(毎回リセット) |

| 主な自動情報 | sys.query(入力内容)sys.conversation_id(会話ID) | sys.app_id(プロセスID)sys.files(入力ファイル) |

| 出力ステップ | 途中でも回答を出せる | 最後に処理完了を出力 |

| 処理の流れ制御 | 簡単な分岐や資料検索 | IF/ELSE分岐・ループ・外部API連携など複雑処理が可能 |

| 得意分野 | FAQ、顧客対応、情報検索 | データ集計、翻訳、自動メール、ファイル処理 |

| 会話のトリガー | あり(AIが話しかけ可能) | なし(スケジュールや外部連携で起動) |

ここでは、以下2つの概要・詳細をわかりやすく解説します。

ワークフロー

ワークフローは「会話」ではなく「作業手順の自動実行」に特化しています。複数のノードをドラッグ&ドロップでつなぎ、「入力→処理→出力」という流れを定義します。

たとえば、以下のような処理をワークフローで構築できます。

- 音声データを文字起こしして要約

- 毎朝ニュース記事を要約してメール配信

- PDFや画像ファイルをAIで分類・整理

- 外部APIと連携して業務レポートを自動作成

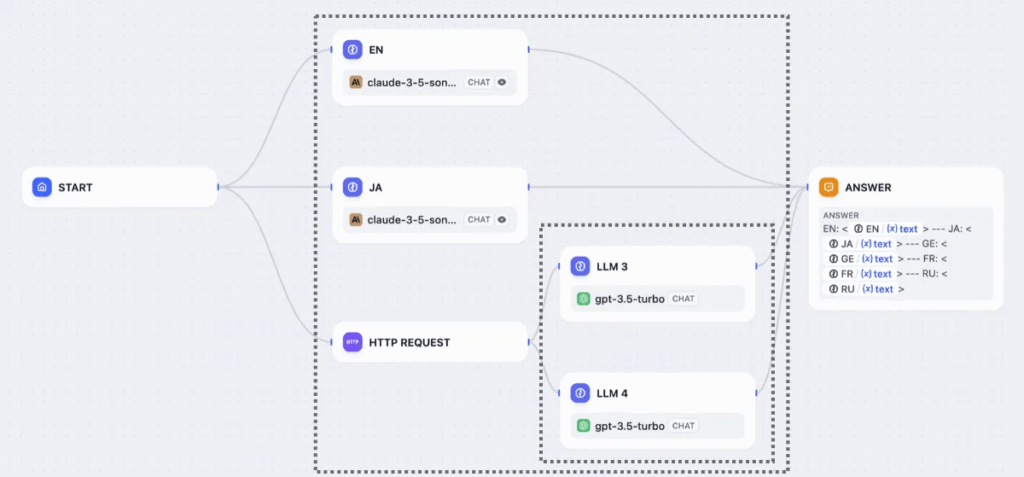

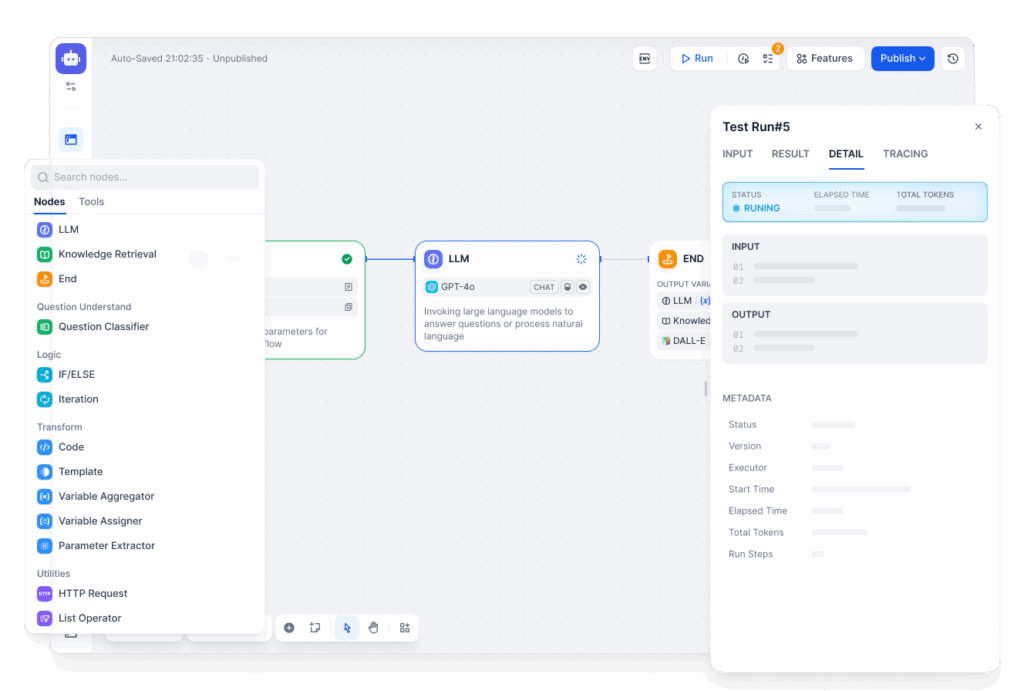

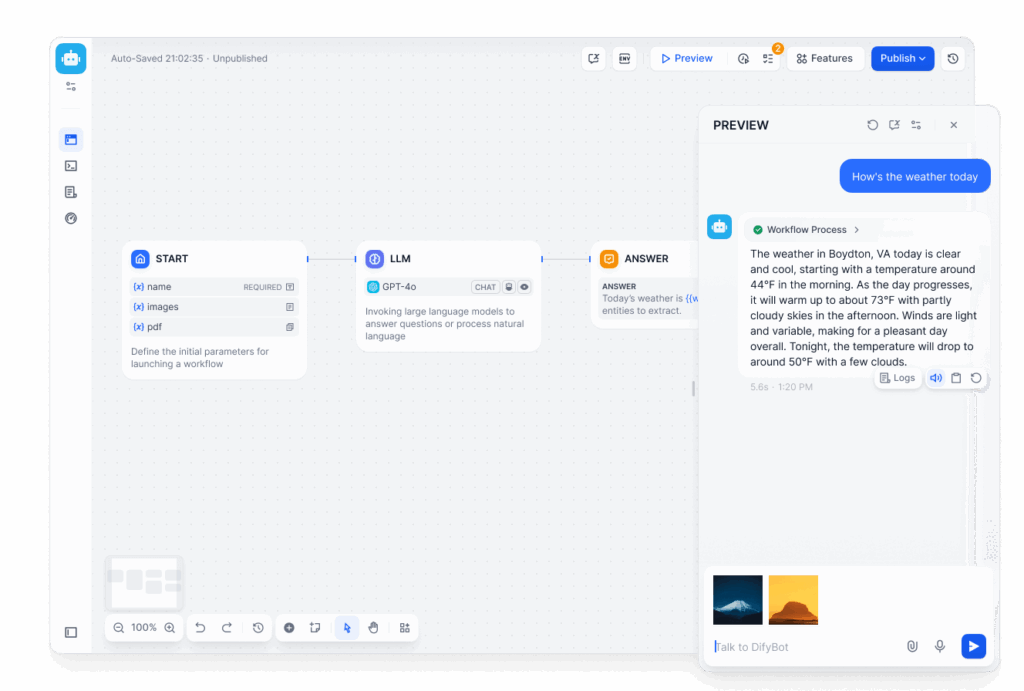

このように、ノードを組み合わせて処理を定義します。右側には実行ログやトークン使用量などの実行結果が表示され、AI処理の可視化やデバッグも容易です。

チャットフロー

チャットフローは、ユーザーとAIが複数回やり取りする「対話型アプリ」を作る形式です。たとえば、社内FAQボットやナレッジ検索チャットのように、質問に答えたり追加の質問を返したりするアプリがこれにあたります。

チャットフローでは、AIが会話の履歴を保持して、過去の発言内容を踏まえて応答します。また、RAGを使って社内文書やナレッジベースから情報を参照し、より精度の高い回答を生成することも可能です。

このように「START→LLM→ANSWER」という流れでノードを接続し、ユーザーの入力に対してAIが自然な言葉で応答します。右側にはプレビュー画面があり、チャット形式で動作を確認できる点も特徴です。

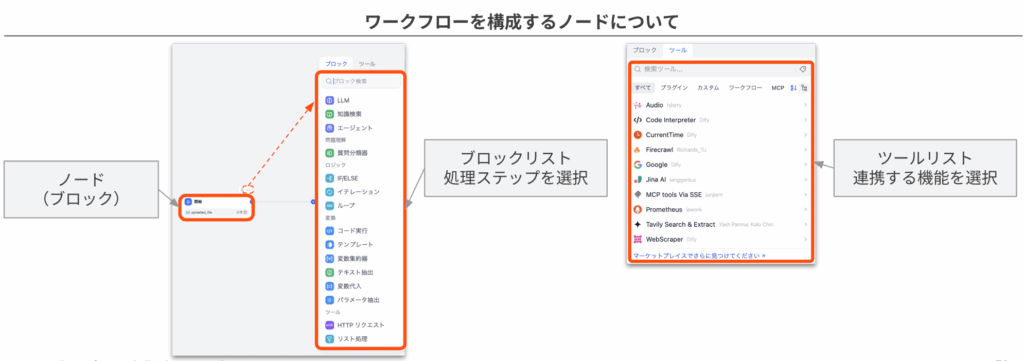

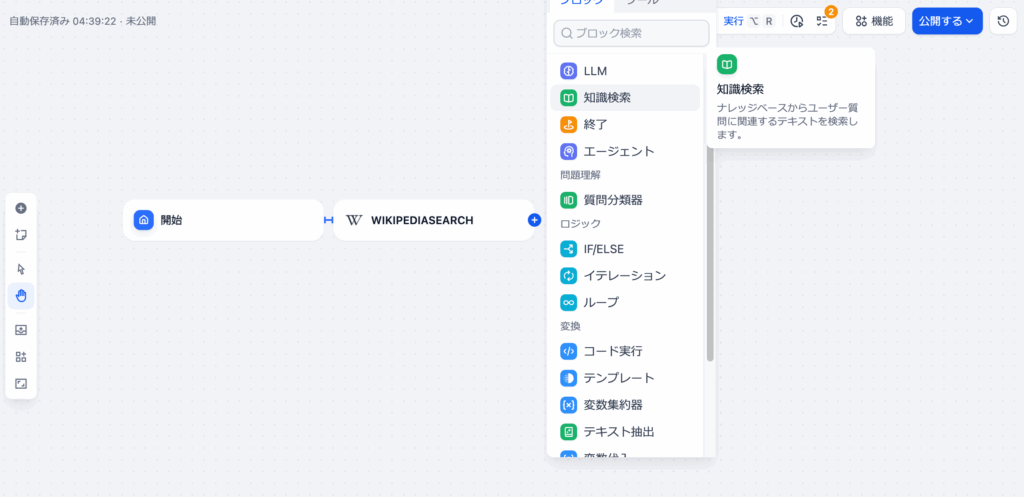

ノードご紹介

Difyのワークフローを構成する上で欠かせない要素が「ノード」です。ノードは、ワークフロー内の処理ステップを表す最小単位であり、データの入力・AI処理・条件分岐・出力など、さまざまな役割を担います。

Difyには目的に応じた多様なノードが用意されており、これらを組み合わせることで、ノーコードでも複雑なAIアプリを構築できます。ノードは「ブロック」として配置され、左から右に処理が流れていきます。 そしてノードリストから目的の処理ステップを選び、必要な設定を行うことで機能を追加できます。主な構成は以下の3要素です。

- ノード(ブロック):処理の単位

- ブロックリスト:ワークフロー内で利用可能なノードの一覧

- ツールリスト:外部APIやツールと連携する機能

そしてノードにはさまざまな種類があります。ここではDifyワークフローで頻繁に利用される代表的なノードをわかりやすく紹介します。

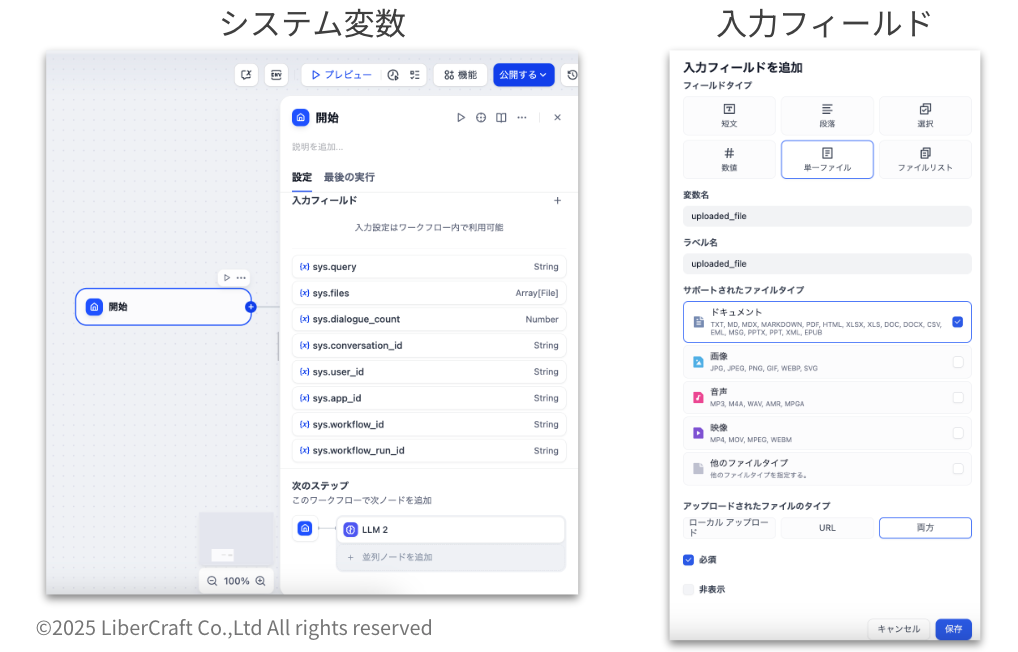

開始ノード

開始ノードは、すべてのワークフローの起点となる最重要ノードです。このノードが設定されていないと、アプリの実行自体ができません。

開始ノードでは、後続の処理で利用される初期データを定義します。たとえば、ユーザーから受け取る「氏名」「ファイル」「質問文」などの入力項目や、アプリ内部で使うシステム変数を設定します。

設定項目には以下の2種類があります。

| 概要 | 例 | |

|---|---|---|

| 入力フィールド | アプリの利用者が入力する情報を定義 | ・名前 ・生年月日 ・アップロードファイル |

| システム変数 | アプリ内部で動作する際に必要なパラメータを保持 | ・セッションID ・ユーザーの会話履歴 ・アップロードされたファイルパス |

開始ノードは、システム変数を利用することで、1つのワークフローを複数ユーザーで同時に動作させることも可能になります。

終了ノード

終了ノードは、ワークフローの最終的な出力結果を確定させるためのノードです。このノードを設置することで、アプリが「どの段階で完了するか」を明確にし、ユーザーに対して最終的な応答を返すことができます。

1つのルートで処理が完結する場合は終了ノードを1つだけ配置します。

条件分岐や質問分類によって複数ルートが存在する場合は、それぞれのルートに個別の終了ノードを配置するのが原則です。

これにより、処理が途中で止まることなく、すべてのパターンで安定した出力が保証されます。

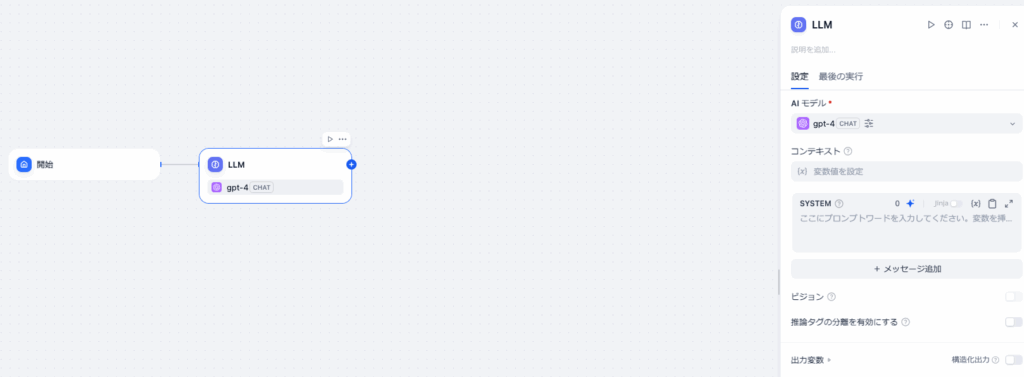

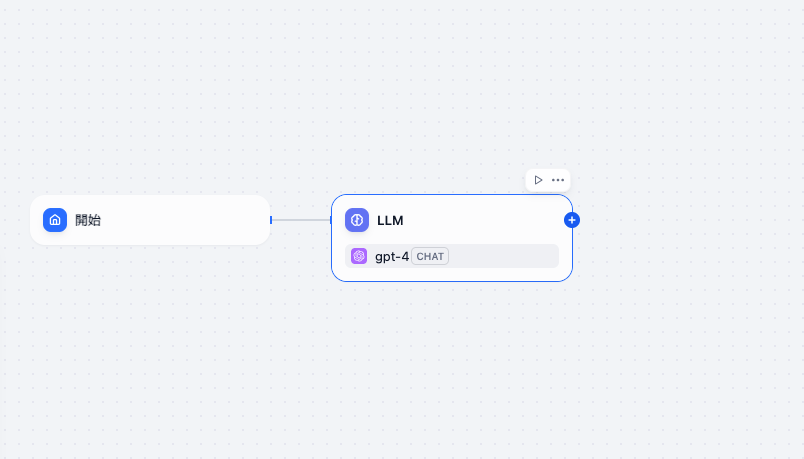

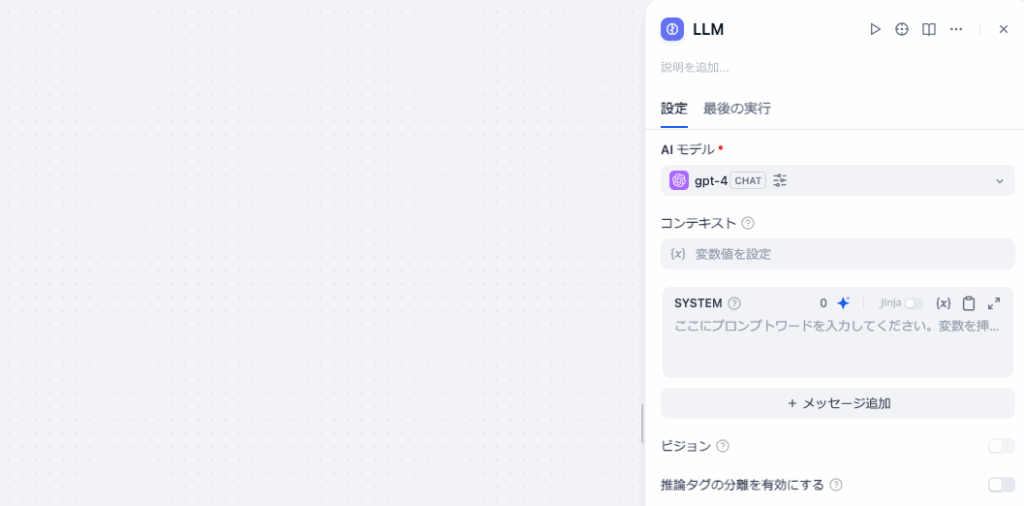

LLMノード

LLMノードは、Difyのワークフローの中核を担う頭脳のような存在です。

このノードでは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの外部生成AIモデルを呼び出し、テキスト生成・要約・翻訳・コード生成などを実行できます。

上記の画像であれば、ChatGPTを呼び出していることになります。また、設定のポイントは主に3つです。

- モデル設定:使用する生成AIモデルを選択

- パラメータ設定:最大トークン数や温度を設定

- SYSTEMプロンプト:AIに「どのように振る舞うか」を指定する指示文

LLMノードを活用することで、自動応答・データ分析・コンテンツ生成など、AIアプリの中核的処理を担わせることができます。

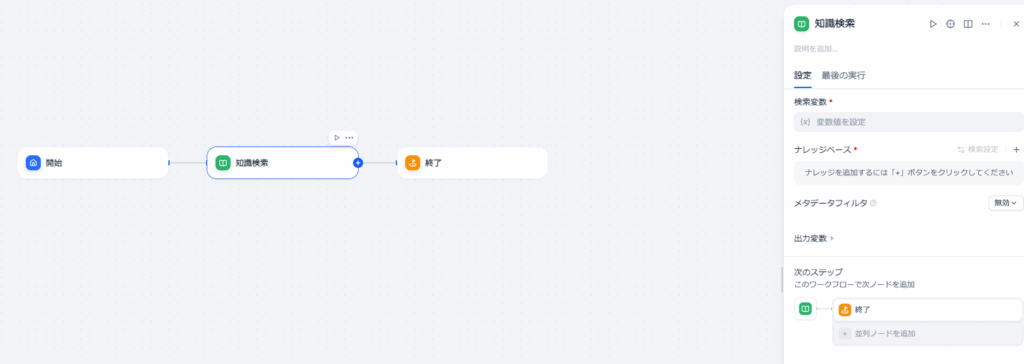

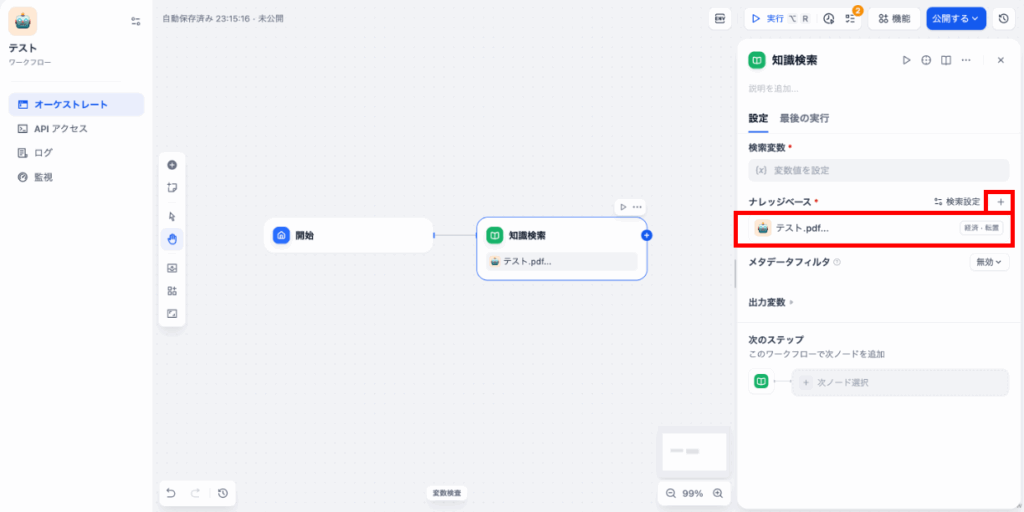

知識検索ノード

知識検索ノードは、LLMにナレッジベースを参照させるためのノードです。このノードを活用することで、単なるAI回答ではなく、社内データや製品マニュアルに基づいた「正確で根拠のある回答」を実現できます。

知識検索ノードの設定項目は以下の通りです。

- 参照ナレッジベース:AIが検索対象とするデータセットを選択

- メタデータフィルタ:検索条件を設定

- Rerankモデル:複数候補の検索結果から最も関連性が高いものを選ぶ仕組み

このノードを使えば、社内FAQボットや技術サポートAIなどを高精度で構築できます。

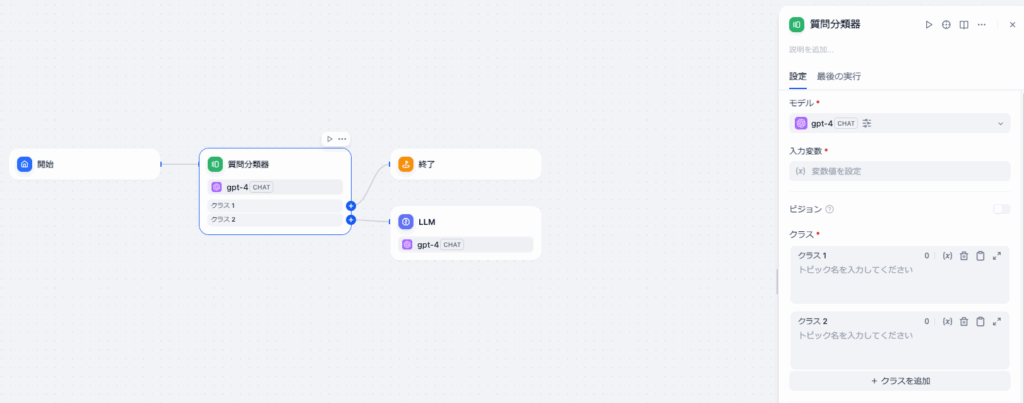

質問分類ノード

質問分類ノードは、AIがユーザーの入力を解析し、あらかじめ設定したカテゴリ(クラス)へ自動振り分ける機能を持ちます。たとえば、行政相談アプリであれば、「文化」「就労」「男女共同参画」などのジャンルに自動的にルーティングできます。

このノードを導入することで、1つのワークフローで複数の質問内容を処理でき、複数の窓口をAIが自動で仕分けるような仕組みを構築可能です。

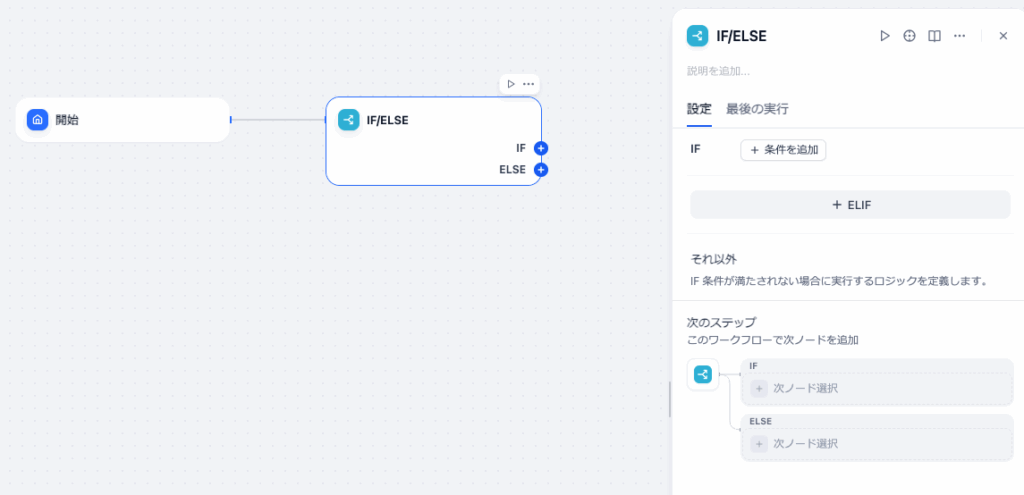

条件分岐ノード

条件分岐ノードは、ワークフロー内での意思決定を担うノードです。 入力された値に応じて、処理の流れを自動的に切り替えます。

設定できる項目は以下のとおりです。

- 含む/含まない

- ~で始まる/~で終わる

- 等しい/等しくない

- 空/空でない

これにより、業務ロジックをルールベースで制御でき、顧客属性別の対応や動的分岐処理などを柔軟に設計できます。

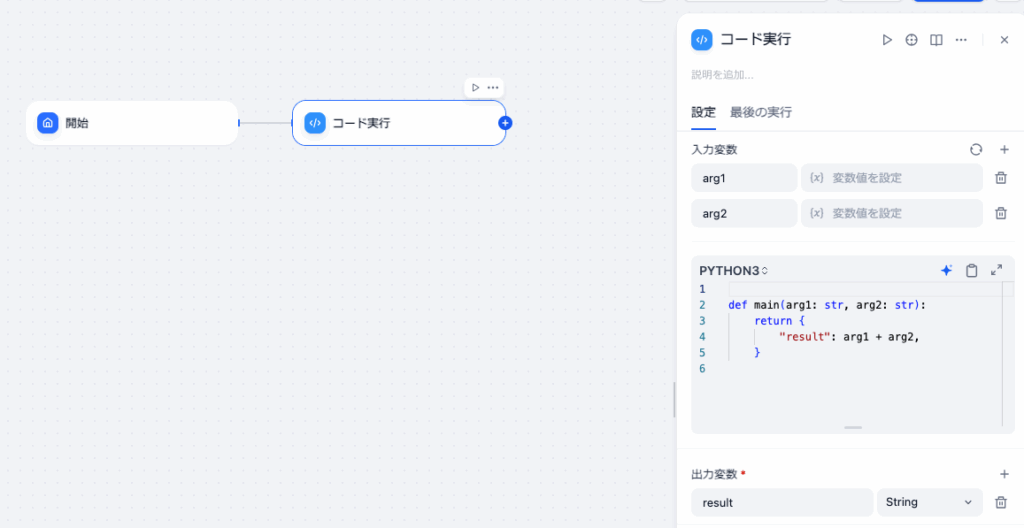

コード実行ノード

コード実行ノードは、PythonやNode.jsのコードを直接ワークフローに組み込み、データ変換や計算処理を自動化できるノードです。

このノードを使用することで、AIでは難しい構造化データ処理や統計演算も自在に実装できます。

代表的な用途は以下の通りです。

- JSON/CSVデータの整形や再構成

- 数値集計・統計分析・平均値計算など

- APIから取得したデータの整合性チェック

このノードを活用すれば、Difyワークフローを「単なるAI応答」から「業務自動化ツール」に発展させることが可能です。

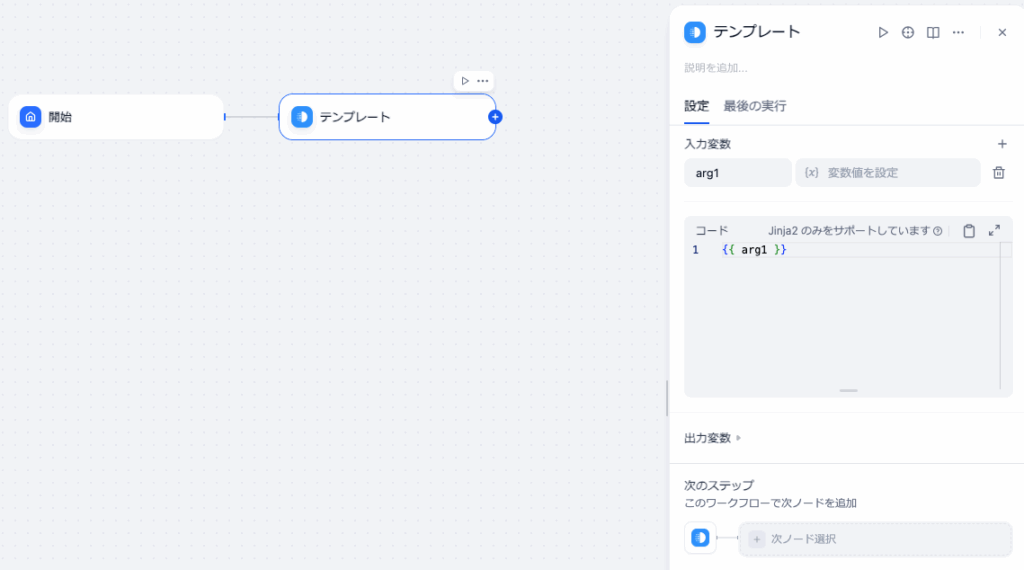

テンプレートノード

テンプレートノードは、文章テンプレートに変数データを自動挿入して出力を生成するノードです。たとえば、報告書や通知メールなど定型フォーマットのドキュメントを生成したい場合に最適です。

例えば、毎月決められた日時に「売上レポート」や「顧客対応結果」「チーム活動報告」など、内容の構成は毎回ほぼ同じで、異なるのは数値や日付、担当者名といった一部の変数だけというケースがあります。

このような場面でテンプレートノードを使うと、事前にテンプレートを登録しておくだけで、Difyが自動的に変数を埋め込み、完成した文章を出力します。

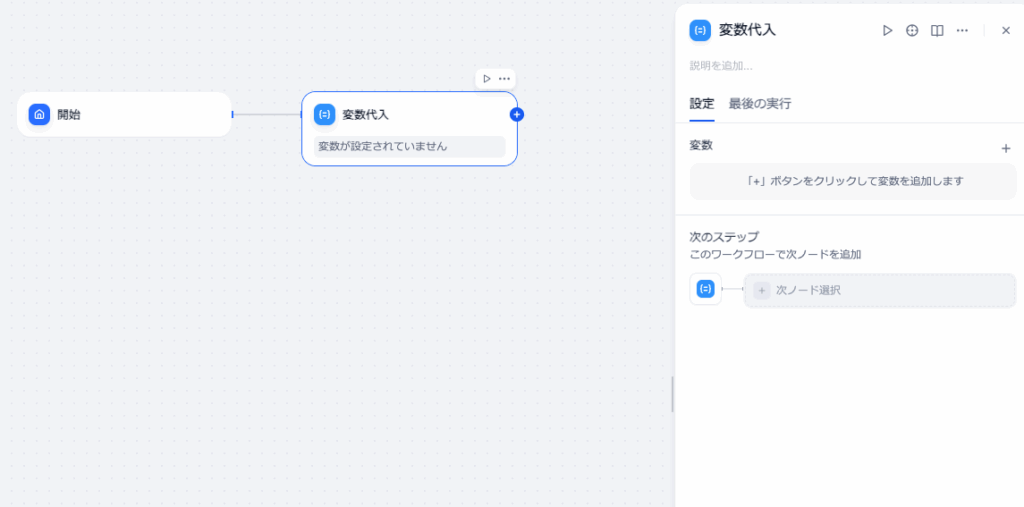

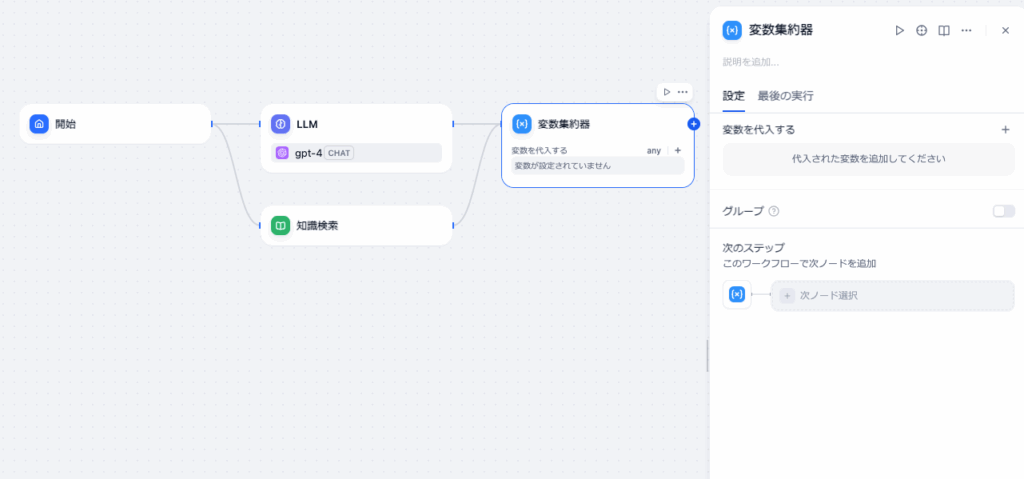

変数関連ノード

変数関連ノードは、複雑なワークフローで一時的なデータ保持や分岐結果の統合に利用されます。そして変数関連ノードには、以下2つのノードがあります。

- 変数代入ノード

- 変数集約ノード

変数代入ノードは、ユーザーの入力内容やAIが生成した出力を一時的に保存しておくためのノードです。ワークフロー内の後続ノードで同じ情報を再利用でき、冗長な処理や重複した呼び出しを避けることができます。

一方で、変数集約ノードは、複数のルートからの結果をひとつにまとめる役割を持ちます。

例えば、質問分類ノードでユーザーの質問を「製品情報」「サポート」「請求関係」の3ルートに分けた場合、それぞれのルートで異なる出力が生成されても、変数集約ノードでまとめることで次の処理を共通の形式で行うことができます。

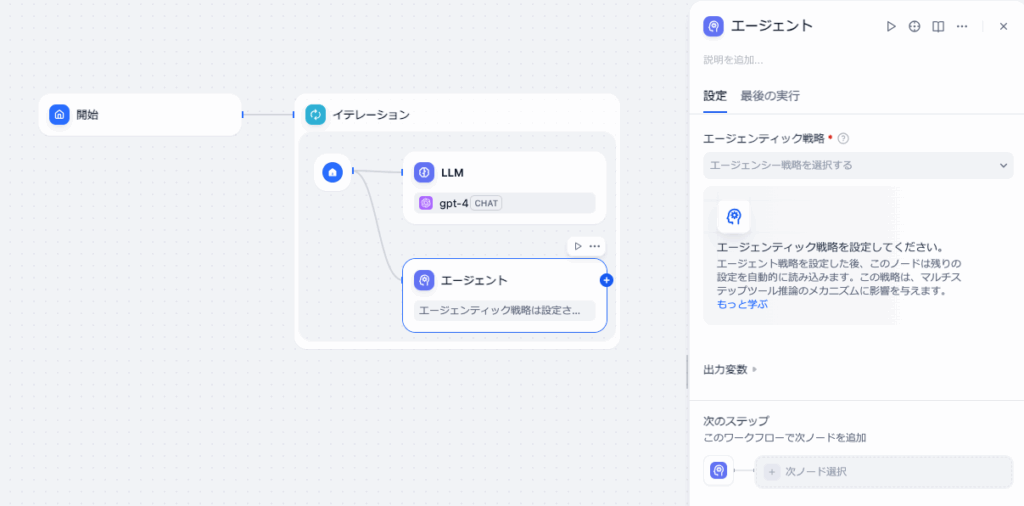

イテレーションノード

イテレーションノードは、リスト形式のデータを一つずつ順番に処理するためのノードです。 例えば、複数の領収書やPDFをアップロードした場合に、それぞれを自動的に解析・要約するようなシナリオで使われます。

処理結果は最終的にまとめて出力されるため、大量のデータをAIに逐次処理させる自動化タスクに非常に適しています。

テキスト抽出ノード & リスト処理ノード

LLMはアップロードされたファイルの中身を直接読み取ることができないため、テキスト抽出ノードがファイル内部の情報を抽出し、AIが処理できる形式に変換します。

複数のファイルを扱う場合は、リスト処理ノードを組み合わせて、それぞれのファイルを対応するノードに自動振り分けする設計が可能です。

これにより、PDF・Word・CSVなど異なる形式のデータを一括処理できます。

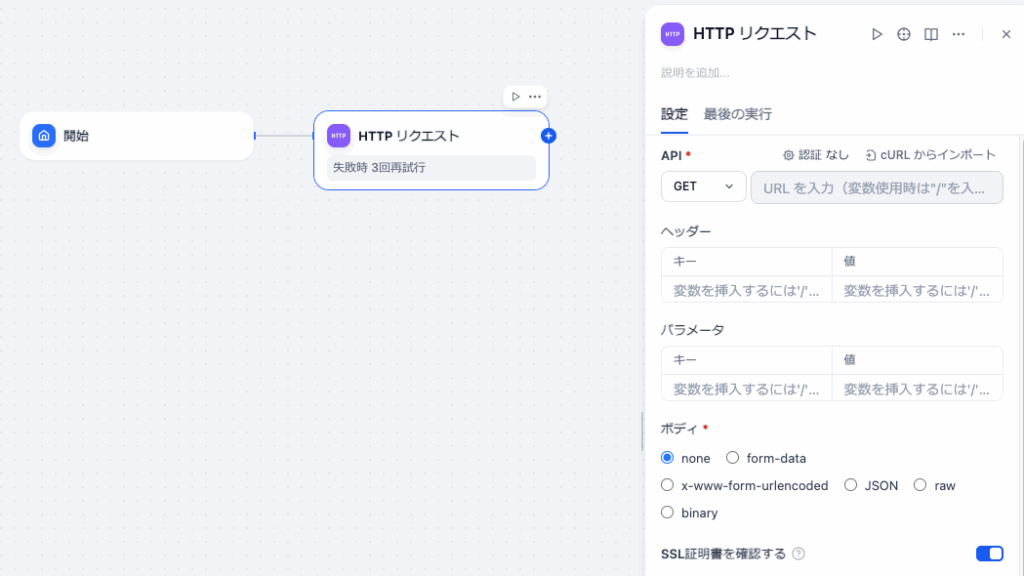

HTTPリクエストノード

HTTPリクエストノードは、外部APIやWebサービスと連携するためのノードです。外部システムへのリクエスト送信・データ取得・結果の連携といった一連の処理を自動化します。

たとえば、以下のような使い方が可能です。

- 顧客IDをもとにCRMシステムからデータを取得

- フィードバック内容を外部のチャットツールに送信

- 別サーバーのデータベースに結果を保存

Difyを社内システムや外部クラウドとつなぐ機能ノードです。

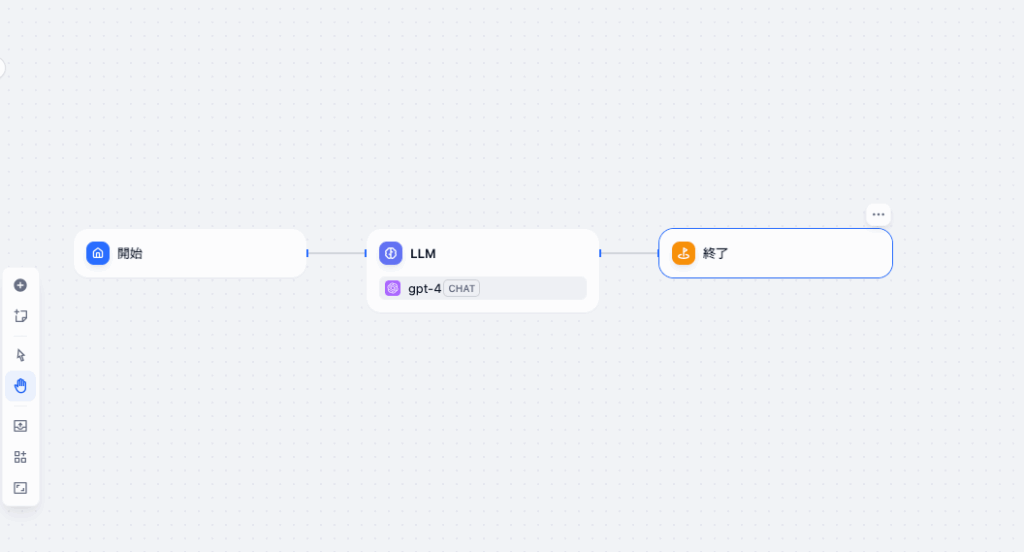

ワークフローの作り方

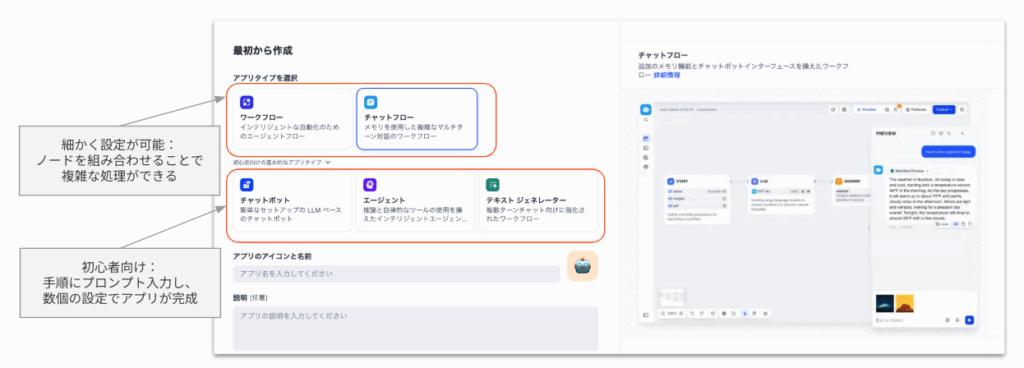

ここからは実際にDifyのワークフロー構築方法について解説します。以下は初期画面です。

画面左上にある「最初から作成」をクリックしてワークフローを構築していきます。なお、提供されるアプリは5種類で「初心者向け」と「ノード接続型」の2タイプに分類されます

ここでアプリの名前・アイコンとどのようなアプリを作成するのか説明を入力します。

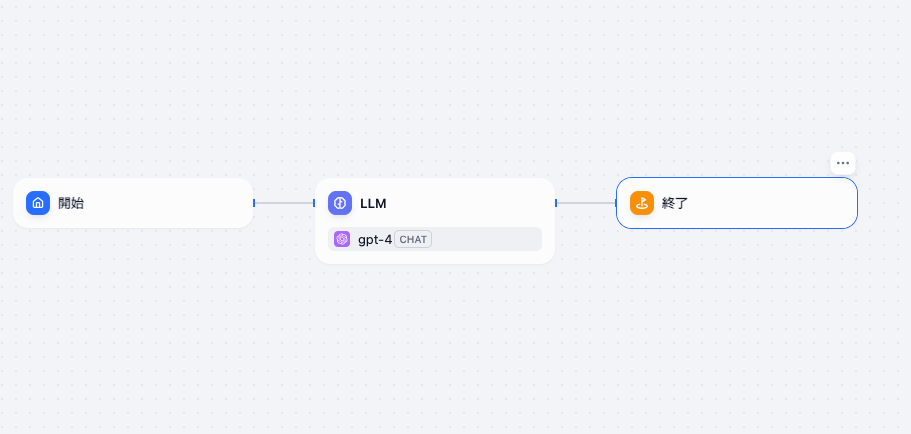

今回は、実際に「AIが自動でテキストを要約してくれる簡単なワークフロー」を作ります。

最初にキャンバス左側にある「開始ノード」の右側にある「+」をクリックして、「LLMノード」を設置します。

今回は画面右側にある

- AIモデル→gpt-4

- コンテキスト→{{text}}

- SYSTEM→AIの「役割」と「指示文」

を入力します。今回SYSTEMでは以下のプロンプトを入力します。

あなたは優秀な文章要約アシスタントです。

ユーザーが入力した文章を300文字以内でわかりやすくまとめてください。

重要な情報を抜け落とさず、自然な日本語で出力してください。

最後にLLMノードと終了ノードを繋いで完成です。

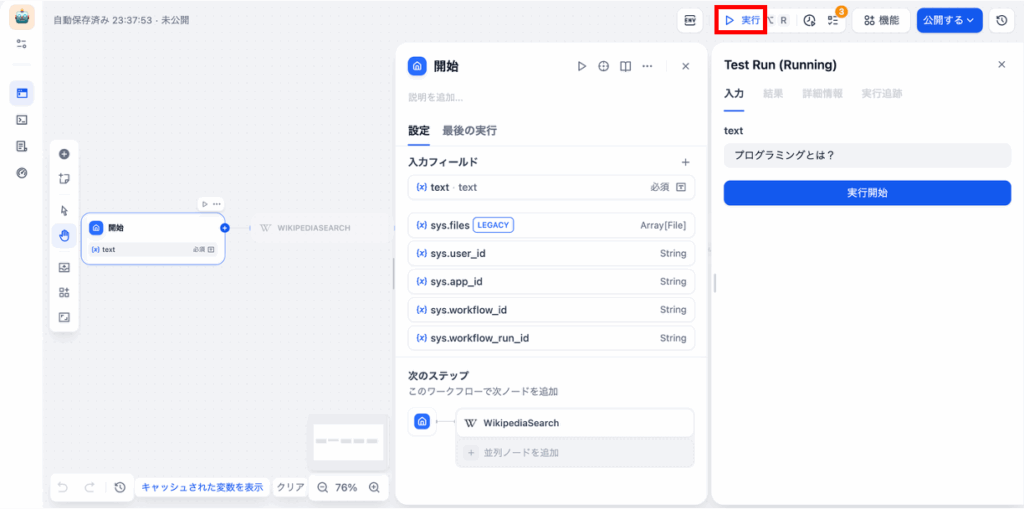

最後は、実際にテストしてみましょう。画面右上にある「実行」をクリックし、正しく出力できれば完成です。

ワークフローにツールを組み込む方法

まずはワークフローにツールを組み込む方法についてご紹介します。外部のツールを使用すれば、外部の情報から情報を取得したりすることも可能です。以下は構築の流れです。

- ツールブロックを追加する

- LLM/終了ノードを繋いで実行する

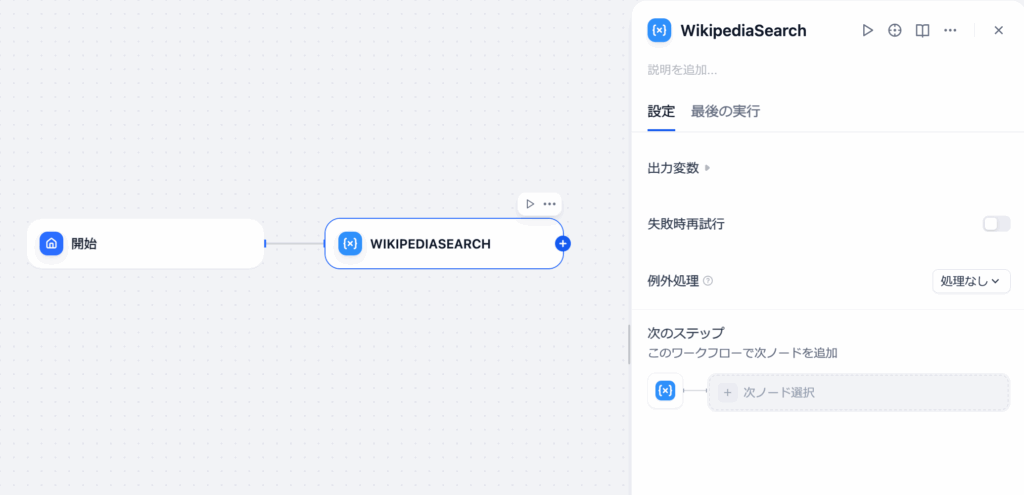

1.ツールブロックを追加する

まずは、Difyのワークフロー画面で「+」ボタンを押し、「ツール」ブロックを追加します。このブロックは、AIが外部APIとやり取りするための接続口のような役割を果たします。

今回はWikipediaを組み込みたいと思います。

2.LLM/終了ノードを繋いで実行する

次にLLMノードを繋いで、AIにWikipediaの中から情報を取得するように行動させるフローを構築します。

最後に終了ノードを選択して完了です。今回はWikipediaを選択しましたが、Google searchなどでも選択することはできますので、自身が望むワークフローを構築しましょう。

ワークフローにナレッジを組み込む方法

Difyの「ワークフロー」にナレッジを組み込むことで、AIがより専門的で信頼性の高い回答を生成できるようになります。単にWikipediaなどの一般情報を検索するだけでなく、自分で用意した資料やデータを参照することで、回答の内容をカスタマイズできるのが特徴です。

- ナレッジをアップロードする

- ナレッジをワークフローに追加する

- 動作確認を行う

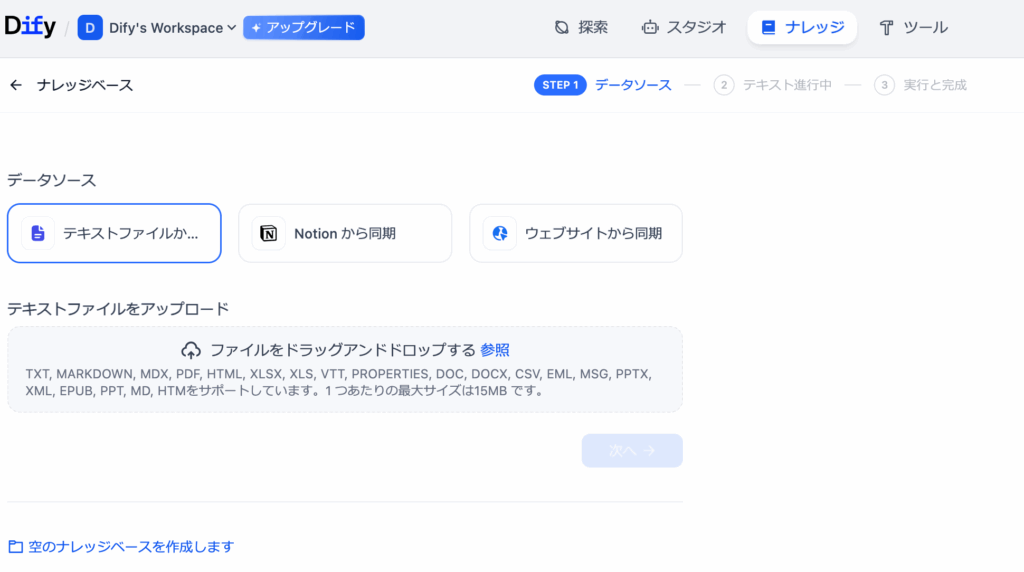

1.ナレッジをアップロードする

まずは、AIが参照できる知識データをDify上に登録します。画面上部メニューから「ナレッジ」を選択し、「ナレッジベースを作成」をクリック。

自分が使いたい資料ファイルをアップロードします。アップロード後、「テキストの前処理とクリーニング」画面が表示されるので、基本的には「おすすめ設定」を選んで「保存して処理」をクリックします。この工程では、Difyが自動的にファイル内の文章を分割・整理し、AIが読み取りやすい形式に変換します。

2.ナレッジをワークフローに追加する

次に、先ほど作成したナレッジを実際のワークフローに組み込みます。ワークフローの画面で「Wikipedia」や「LLM」ブロックの横にある「+」をクリックします。メニューから「知識検索」を選択。

「ナレッジの+」をクリックし、先ほどアップロードしたファイルを指定します。

その後、LLMブロックを開き、コンテキスト欄で「知識検索」ブロックを参照するよう設定します。SYSTEMプロンプトには「ユーザーの質問に対して、ナレッジとWikipediaの両方を活用して説明してください」といった旨の指示文を入力します。

最後に「終了」ブロックで「出力変数」にLLMのtextを指定すれば、ナレッジ付きAIワークフローの基本構成が完成です。

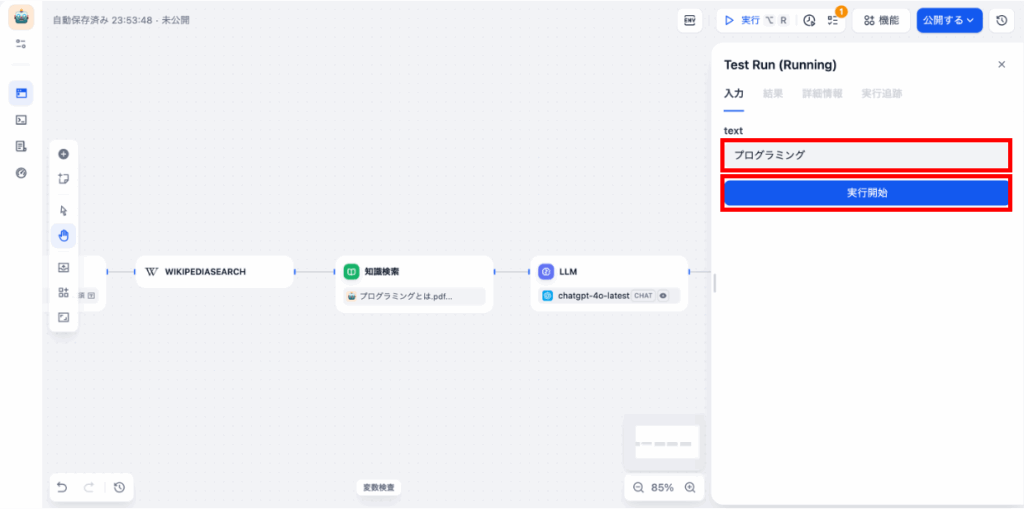

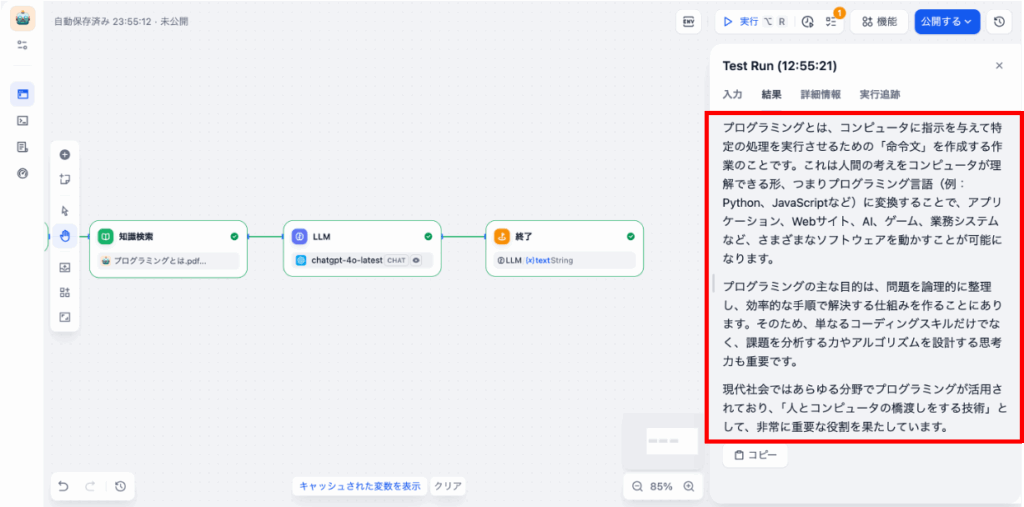

3.動作確認を行う

設定が完了したら、アプリを実際に動かして確認します。まず、画面上部の「実行」をクリックします。

入力欄に「プログラミング」と入力して「実行開始」をクリックします。

出力結果に、自分がアップロードしたナレッジの内容が反映されていれば成功です。

ここでは、Wikipediaの情報だけでなく、ナレッジファイル内のファイルの記述をもとに、より詳しい説明が生成されるはずです。もし精度が足りない場合は、SYSTEMプロンプトを修正したり、ナレッジ内容を見直すことで改善できます。

ワークフローの構築はリベルクラフトへ

Difyのワークフローは、会話中心のチャットフローとは異なり「入力→処理→出力」をノーコードで組み立てられるツールです。ノードをつなぐだけで、議事録の文字起こしと要約、教材に合わせた個別フィードバックなど処理できます。

本記事を参考にぜひワークフローを構築してください。また、「ワークフローの構築ができない」「Difyに関するノウハウがそもそもない」という方はリベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、Difyのワークフロー構築だけでなく、コンサルティングや導入、運用支援など一気通貫で支援します。以下のリンクから無料でご相談できますので、ぜひお問い合わせください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら