「データ収集のやり方がわからない」「データを集めているが活用方法がわからない」と悩む方も多いでしょう。

企業ビジネスにおいて、収集したデータを分析し、ビジネスに活用するのは競争優位性を獲得するためにも必要な作業です。しかし、収集したデータの質が悪ければ、どれだけ時間をかけて分析をしても、精度の高い回答を得ることはできません。

そこで本記事では、

- 収集するべきデータ

- データ収集・分析を成功させるやり方

- データ収集の成功事例

を詳しく解説します。

データ収集のやり方がわからないという方はぜひ最後までご覧ください。

リベルクラフトでは、企業ごとの課題に合わせて「どのデータを、どこから、どのように収集すべきか」を整理し、収集からクレンジング・分析・施策への落とし込みまでを一貫してサポートしています。

データ収集の設計ができていないと、せっかくの分析も的外れになってしまいますが、正しい収集方法を選べば成果につながる意思決定が可能です。

「必要なデータがわからない」「集めたデータが活用できていない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

→リベルクラフトの詳細はこちら

データ収集の重要性

「データ収集の重要性がわからない」という方に向けて、ここではなぜデータ収集が重要なのか3つの視点で解説します。

- 現状把握

- 仮説立案

- 仮説検証

現状把握

ビジネスで問題を解決するには、まず「今どんな状態なのか」を正しく知ることが必要です。これを現状把握といいます。現状を把握していなければ、

- 問題定義

- 原因特定

- 解決策検討

の順番で進んでいけないため、正しい現状把握ができないでしょう。

例えば「売上が下がっている」と聞いただけでは、原因は分かりません。客数が減ったのか、単価が下がったのか、在庫不足かもしれないし、広告効果が落ちたのかもしれません。

そこでデータを集めて、売上・客数・購入率・在庫数などを数字で確認します。数字を見て初めて「どこに問題があるのか」を具体的に考えられるのです。

勘や経験だけに頼ると誤った方向に進みやすいですが、データ収集をして現状を数値で見える化すれば、解決までの初めの一歩を正しく踏み出せます。

仮説立案

次に大事なのが「なぜその問題が起きているのか?」を考える「仮説立案」です。

例えば「ネットショップの売上が下がった」という現状がわかったとします。このとき

- ページの表示速度が遅いから離脱しているのでは?

- 広告のターゲットがずれて、買う気のない人が増えているのでは?

- 人気商品が在庫切れしているのでは?

といった複数の原因を仮説として立てることができます。仮説を立てるときには、必ずデータを参考にします。

例えば「スマホだけ購入率が下がっている」「在庫切れ商品の割合が増えている」などの事実を根拠にすることで、思いつきではなく筋の通った仮説になります。こうしてデータ収集は、仮説を作るときの根拠として欠かせない役割を果たします。

仮説検証

最後に必要なのが、立てた仮説が正しいかどうかを確かめる「仮説検証」です。

例えば「ページの表示速度が原因かもしれない」と仮説を立てた場合、実際にページを改善してテストし、購入率が上がるかどうかをデータで確認します。

もし改善されなければ、その仮説は間違いだったということになります。しかし、仮説が外れても無駄ではありません。原因ではなかった、という事実も次の改善に役立つからです。

仮説を立てて実際にデータで確かめることで、正しい原因を見つけ出し、効果的な解決策につなげることができます。

勘や感覚ではなく、データで裏付けを取ることが、データ分析において重要なのです。

収集するデータの分類

データは単に収集するだけでは意味がありません。「どのデータを収集するのか?しないのか?」を正しく判断する必要があります。ここでは2つのデータを紹介します。

- 定量/定性データ

- プライマリ/セカンダリデータ

定量/定性データ

データは「数値で表せるかどうか」で定量データと定性データに分けられます。

これはマーケティングやリサーチの基本で、どちらか一方だけではなく、両方を組み合わせて使うことで「全体像と背景の両方」を理解できるのがポイントです。

以下は定量データと定性データを表した表になります。

| データ種類 | 特徴 | 具体例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 定量データ | 数字で表せるデータ | ・売上金額 ・来店数 ・クリック率 ・在庫数 | 客観性が高く、比較やグラフ化が簡単。説得力ある資料を作りやすい | 数字だけでは「なぜそうなったか」が分からない |

| 定性データ | 数字で表せないデータ | ・顧客の意見 ・レビュー内容 ・不満点 ・利用シーンの感想 | ユーザーの心理やニーズの深掘りができる | 収集・整理に手間がかかり、解釈が人によって異なる |

わかりやすく例えると、

- 定量データ:売上100万円、来店数500人、満足度アンケートで星4.2といった数値的な事実

- 定性データ:接客が丁寧で安心した、サイトが少し見づらいなど言葉や感覚的な情報

たとえば「売上が落ちている(定量)」という事実を見つけたら、顧客インタビューで「新しい商品が使いにくい(定性)」という声を集め、原因を深く理解します。このように両方を組み合わせることで、改善のヒントが見えてきます。

プライマリ/セカンダリデータ

もうひとつ重要な区分が「自分で集めたか」「既にあるものを使うか」です。これがプライマリデータとセカンダリデータです。

以下の表はプライマリ/セカンダリデータの概要です。

| データ種類 | 特徴 | 具体例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| プライマリデータ | 自社で新たに収集するデータ | ・顧客アンケート ・自社アプリの利用ログ ・店舗での購買データ | 必要な情報をピンポイントで得られる。自社に特化しているので精度が高い | アンケート設計やデータ収集に時間・コストがかかる |

| セカンダリデータ | 他者や公的機関が既に公開しているデータ | ・政府の統計データ ・業界レポート ・白書 ・リサーチ会社の調査 | 低コストですぐ入手できる。トレンドや業界全体の把握に便利 | 自社に完全に合う情報は少ない。最新性や粒度が不十分なこともある |

また、それぞれの具体的な例は以下の通りです。

- プライマリデータ:「自社のお客様に直接アンケートを取って、利用理由や不満を聞く」ような、 オーダーメイドの情報

- セカンダリデータ:「総務省の統計やシンクタンクの市場レポートを見る」ような、 すでにある資料を借りる感覚

具体的に説明すると、まずはセカンダリデータである「業界全体のトレンド」を把握してから、プライマリデータの「自社のお客様はどうなのか」を調査すると効率よくリサーチができるということです。

データ収集・分析を成功させるフレームワーク

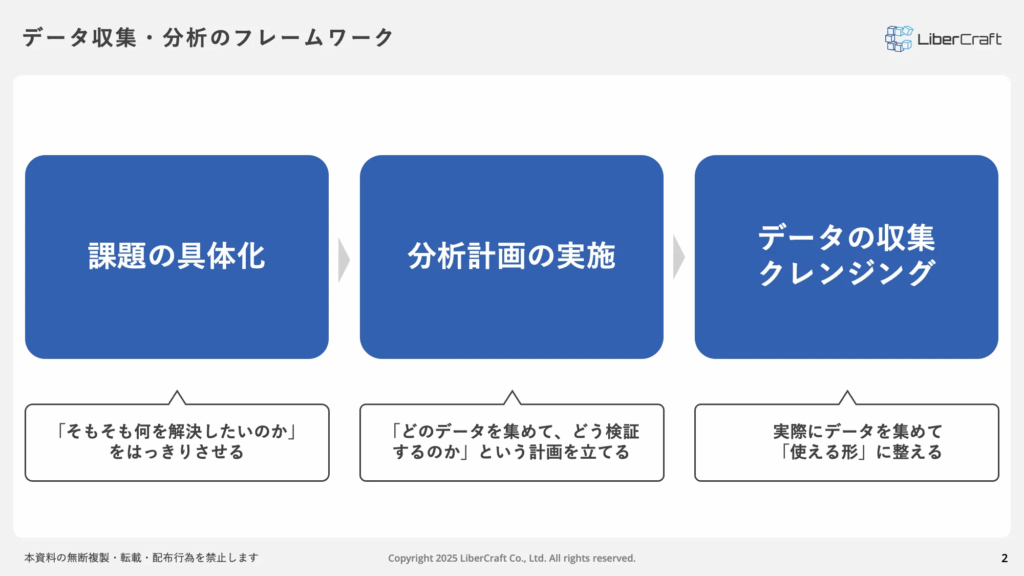

データ収集・分析を成功させるのであれば、フレームワークを活用し、以下のステップを踏みましょう。

- 1. 課題の具体化

- 2. 分析計画の実施

- 3. データの収集・クレンジング

1.課題の具体化

データ収集・分析を始める時に初めにやることは「課題の具体化」です。わかりやすく言えば、「そもそも何を解決したいのか」をはっきりさせること。

課題があいまいなままデータを集めても、

- どの数字を見ればいいかわからない

- 結局ビジネスの成果につながらない

という失敗が起きやすくなります。

たとえば「売上を伸ばしたい」という大きすぎる目標ではなく、「新規顧客が2回目購入につながっていないことが売上減少の原因ではないか?」と具体的に言える状態にするのが大事です。

こうすれば、分析の対象が「2回目購入率」という指標に絞られ、次のステップに進めます。

課題の具体化とはつまり「分析のゴールを地図に書く作業」だと覚えておきましょう。

2.分析計画の実施

課題が明確になれば、次に「どのデータを集めて、どう検証するのか」という計画を立てます。

たとえば「フォローメールを送った人は、送らなかった人より2回目購入率が高いのか?」といった形で検証する問いを作り、それを確かめるためのデータを以下の項目で整理します。

- 顧客ID

- 購入履歴

- メール開封状況など

ここでは「誰のデータを」「どの期間で」「どのように比べるか」を決めるのがポイントです。計画を立てずに始めると、必要なデータが足りなかったり、比較条件がバラバラで結果が信頼できないという事態になりがちです。

逆にきちんと計画をしておけば、分析の道筋がスムーズになり、後で関係者に「なぜその結論なのか」を説明するときも説得力が増します。

3.データの収集・クレンジング

計画を立てたら、実際にデータを集めて「分析に使える形」に整えます。これをデータの収集・クレンジングといいます。収集したデータには、

- 欠けている情報(欠損値)

- 同じ人が重複している記録

- 日付や表記のバラつき

- 常識的にあり得ない数値(外れ値)

など、分析の邪魔になる要素が多く含まれています。そのまま分析すると正しくない結果につながるので、整理整頓が必要です。

たとえば「顧客名に全角と半角の違いがあるものを統一する」「金額がマイナスのデータを除外する」などの処理を行います。こうした前準備をすることで、分析に必要なデータだけがそろい、安心して次のステップに進めます。

初心者の方は「データ分析は料理と同じで、材料をきれいに洗って切りそろえる工程がとても大事」とイメージするとわかりやすいでしょう。

では、以下の章で実際にデータ収集・分析のやり方を解説していきます。

1.課題の具体化

課題の具体化は以下3つのステップで進めていきましょう。

- KPI・KGIツリーの作成

- 5Whysで理由を深掘りする

- ロジックツリーで課題を具体化

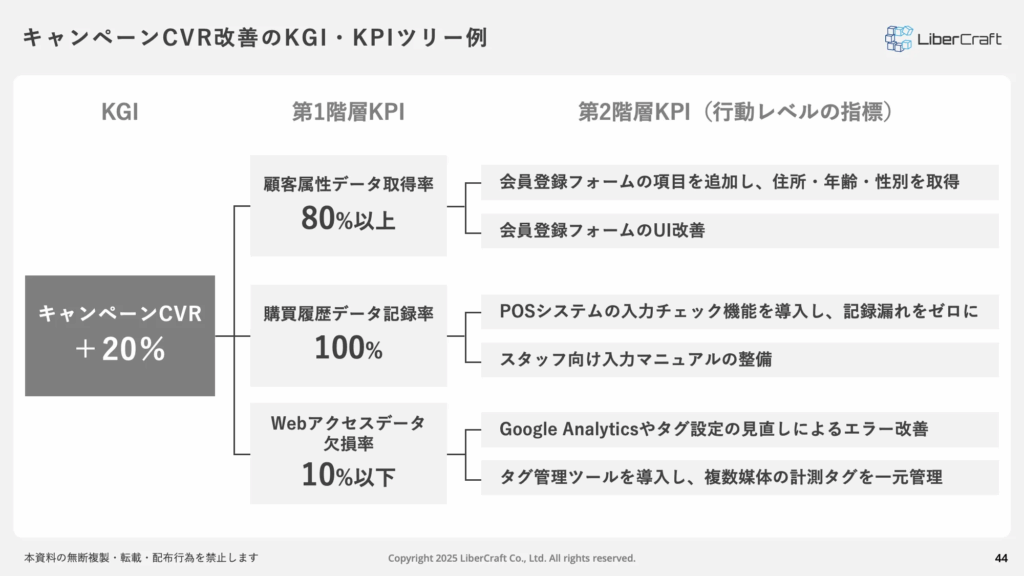

1-1.KPI・KGIツリーの作成

データ収集を成功させるために大切なのは、まず「何のためにデータを集めるのか」という最終的な目的を明確にすることです。これが KGI(最終目標指標) です。例えば、

- キャンペーンのCVR(コンバージョン率)を前年比+20%改善する

- 在庫ロス率を2%以下に削減

といった、ゴールとなる指標がKGIにあたります。ここでKGIは必ず、数値で示せる指標に設定するのがポイントです。

しかし、KGIだけではどのデータを集めればいいのかが明確にならないことが多く、そこで必要になるのが KPI(重要業績評価指標) です。KPIはKGIを達成するための中間指標であり、数値で測れる形に落とし込むことで、具体的な収集データが見えてきます。

例えば、KGIを「顧客理解を深める」と設定した場合、KPIは、

- 顧客属性データの取得率を80%にする

- 購買履歴データを100%記録する

- Webアクセスログの欠損率を10%以下に抑える

といった数値目標になります。

これにより「会員登録フォームの必須項目を見直す」「POSレジの入力漏れをゼロにする」「アクセス解析ツールの設定を改善する」といった、行動レベルの具体策に分解することが可能です。

例えば、KGIを「キャンペーンCVRを前年比+20%改善する」と設定した場合、以下のようにツリー形式で整理することができます。

一方で、悪いKPIの例として

- もっとデータをたくさん集める

- 可能な限り正確に記録する

といった曖昧なものがあります。これでは測定できず、進捗が分からないため、改善に結びつきません。

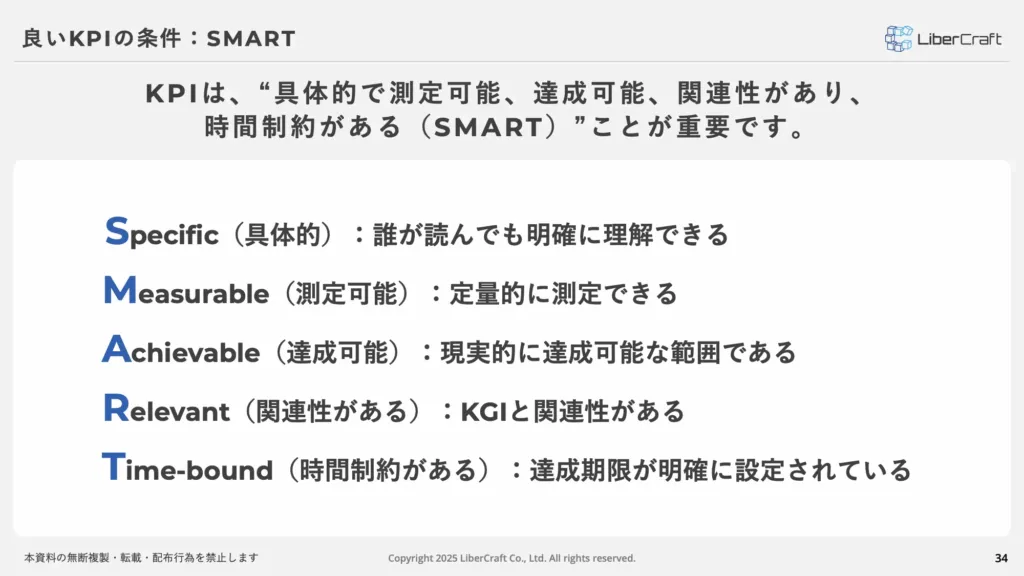

もし、KPIを上手く立てられないという場合は、「SMARTの原則」を意識してみましょう。

SMARTの原則とは、以下の画像を参考にしてみてください。

ここでポイントとなるのは、KGIとの関連性を意識することです。では、次に5Whysで理由を深掘りする工程に入ります。

1-2.5Whysで理由を深掘りする

KGI・KPIツリーを立てたら、次に活用するのが 「5Whys」 という原因の深掘り手法です。

5Whysとは、達成できていないKPIや発生している問題に対して「なぜそれが起きているのか?」を5回程度繰り返し問い続けることで、表面的な現象にとどまらず本質的な原因を見つけるためのフレームワークです。

たとえば、KPIで「顧客属性データの取得率が80%に届いていない」という課題があるとします。これを5Whysで掘り下げると以下のようになります。

| ①なぜ取得率が低いのか? | 顧客が入力項目を途中で離脱している |

|---|---|

| ②なぜ離脱しているのか? | 入力項目が多く、手間に感じている |

| ③なぜ項目が多いのか? | 必要以上に詳細な情報を必須にしている |

| ④なぜ必須にしているのか? | 部署ごとに欲しいデータを盛り込み、統一されていない |

| ⑤なぜ統一されていないのか? | データ収集方針が全社的に設計されていない |

最初は「顧客の怠慢」に見えた問題が、実は社内の設計ルール不足に起因していた、という根本原因に行き着くことができます。

5Whysは、「ツリーで指標を決める→5Whysで原因を特定する」という流れを作ることで、データ収集の課題を表面ではなく本質から改善できるようになります。

ただし5Whysには注意点もあります。主に以下2つには注意してください。

- 「とりあえず5回聞けばいい」という形式的なやり方はNG

- 途中で主語や視点を変えない

大切なのは「冷静に原因をたどり、本質的な改善策に結びつけること」であり、数合わせや責任転嫁のためのものではありません。

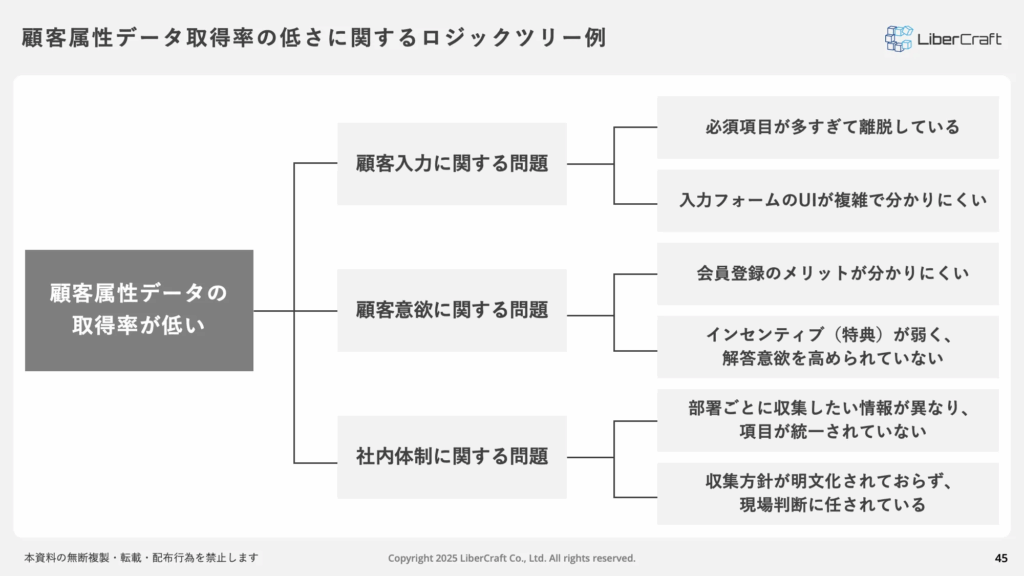

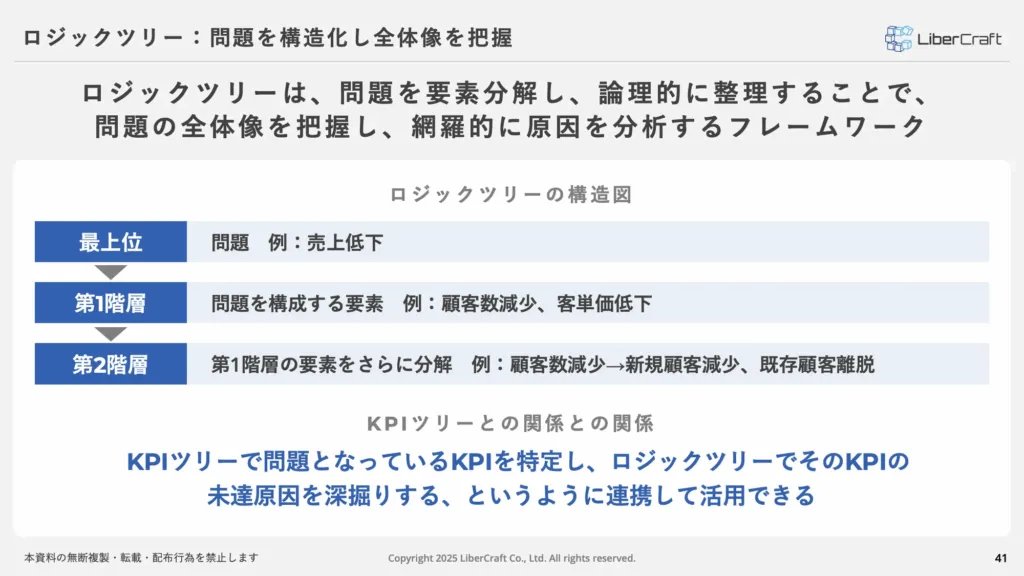

1-3.ロジックツリーで課題を具体化

KGI・KPIツリーと5Whysで「どの指標を改善すべきか」「その原因は何か」を整理したら、次はロジックツリー を使って課題をさらに具体化していきます。

ロジックツリーとは、課題をツリー状に分解し、要素同士の関係性を整理することで課題全体の構造を可視化するフレームワークです。

例えば「顧客属性データの取得率が低い」という課題をロジックツリーで分解すると、次のようになります。

実際、以下の図の手順に沿って「課題 → 要素 → 詳細要因」と階層的に整理することで、データ収集における全体像と因果関係を可視化しました。

また、KPIツリーとロジックツリーを連携させて使うと、より効果を発揮します。

KPIツリーで「数値として問題があるKPI」を特定した後、その背景にある根本原因をロジックツリーで分解・可視化することで、分析から施策検討までをスムーズにつなげることができるのです。

ここまでで整理した情報をもとに、「どの要因が最もインパクトを与えているのか」「どこを改善すれば効率的に成果につながるのか」を仮説としてまとめます。

例えば、「入力フォームの必須項目が多すぎること」と「顧客へのインセンティブ不足」が大きな要因だと分かれば、改善策は「フォーム設計の最適化」と「登録特典の強化」の両方に取り組むべき、という結論に至ります。

このように、ロジックツリーを用いることで課題を多角的に捉え、改善の優先順位を明確に判断できる状態を整えることが可能になります。

KPIツリーや5Whysでは拾いきれない複数の視点を同時に整理できるのがロジックツリーの強みです。

2.分析計画の実施

課題を具体化したら、次に行うのが「どんなデータをどう分析するのか」を設計するステップです。ここを曖昧にしたまま進めると、分析が「手段のための手段」になり、結果が行動に結びつきません。

逆に、きちんと設計できれば、収集データを効果的に活用し、成果に直結する分析が可能になります。以下のステップで進めましょう。

- 分析の問いを実施

- さらに問いを深める「5W1H」

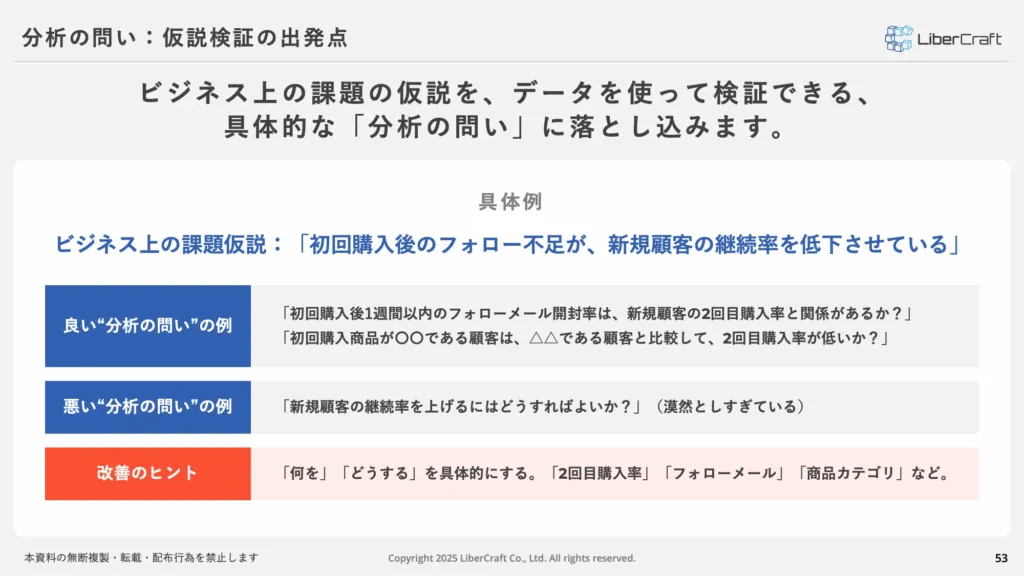

2-1.分析の問いを実施

分析の問いとは、「何を明らかにしたいのか」を表すものです。これは課題の具体化で特定したKGIやKPIを踏まえ、検証したい論点を明確にする作業です。

例えば、KPIで「顧客属性データの取得率を80%に引き上げる」という目標を設定した場合、次のように問いを立てられます。

- どの入力項目で離脱が多いのか?

- 会員登録のどのステップで情報が抜け落ちているのか?

- 入力フォームのデバイス別(PC/スマホ)で差があるのか?

- インセンティブの有無によって回答率に違いが出ているか?

こうして問いを具体化することで、分析対象が明確になり「どのデータを収集し、どう切り分ければよいか」が見えてきます。

さらに、問いには仮説を紐づけるのがポイントです。仮説を持たずに分析を始めると「とりあえずデータを眺める」状態になり、時間を浪費してしまいます。

| 問い | 仮説 |

|---|---|

| どの入力項目で離脱が多いのか? | 生年月日や住所など入力負担の大きい項目で離脱が集中している |

| デバイス別で差はあるのか? | スマホユーザーの離脱率が高い |

| インセンティブ有無で回答率は違うのか? | 登録特典を提示したユーザーの方が回答率が高い |

また、ここから「どのデータを使うか」も整理します。

| データソース | ・会員登録フォームのログ ・Googleアナリティクス ・顧客アンケート結果 |

|---|---|

| 分析対象 | ・項目ごとの入力完了率 ・デバイス別の離脱率 ・特典提示有無による回答率 |

| 分析手法 | ・クロス集計 ・セグメント分析 ・ヒートマップ分析 |

| 可視化 | ・ファネル図での離脱率可視化 ・棒グラフでの比較表示 |

ここで重要なのは、「どの指標をどの比較するのか」まで明確にすること。事前に必要な粒度でデータを抽出できるかどうかも確認しておくのがおすすめです。

なお、良い問いの条件とは、

- 具体的:誰が読んでも理解できる

- 測定可能:データで検証できる

- 行動につながる:結果が施策につながる

です。以下の画像を参考に良い問いであるかどうかを確認しましょう。

たとえば「どうすれば取得率が上がるか?」という漠然とした問いでは分析できませんが、「住所入力欄の離脱率はスマホとPCで差があるか?」とすれば、データで検証でき、改善施策に直結します。

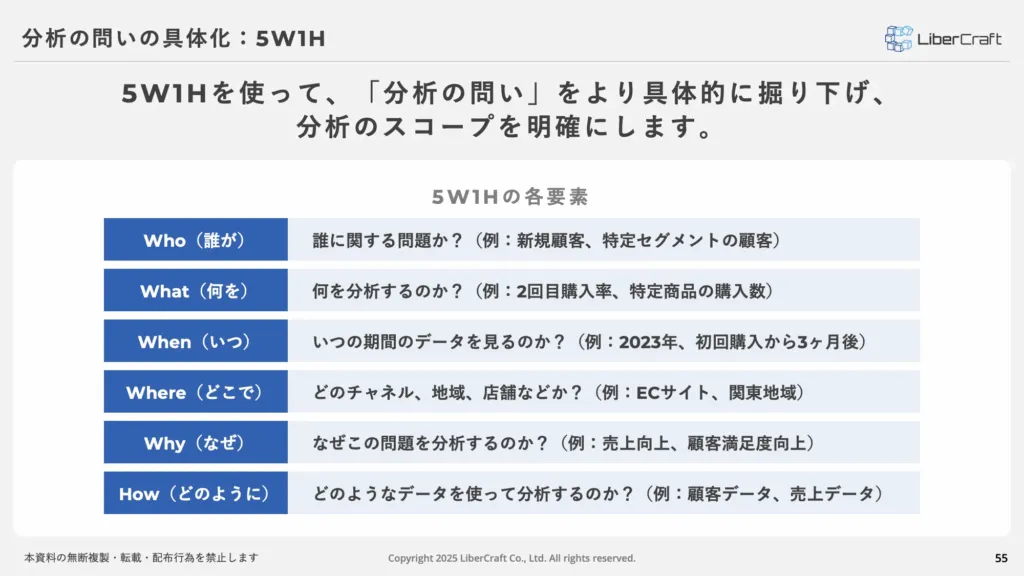

2-2.さらに問いを深める「5W1H」

分析の問いを設定したら、次に行うのが 5W1H による問いの具体化です。

5W1Hとは、Who・What・When・Where・Why・How の6要素に分解して問いを整理するフレームワークです。

なぜ必要かというと、せっかく問いを立てても、対象や範囲が曖昧だと「どのデータを見ればいいのか分からない」「分析が迷子になる」といった事態に陥るからです。

では、データ収集の観点で5W1Hを行ってみます。

| Who | 会員登録を試みた新規ユーザーのうち、登録完了しなかった人 |

|---|---|

| What | 入力項目別の離脱率と、特典提示の有無による回答率の差 |

| When | 直近3ヶ月間 |

| Where | 自社の会員登録フォーム |

| Why | 入力離脱の要因を特定し、取得率改善につなげるため |

| How | フォーム入力ログとGoogleアナリティクスを突合して分析する |

これにより、「誰を対象に、何を、どの期間、どの環境で分析するか」がクリアになります。一方、悪い例は以下のようになります。

| Who | 顧客全体 |

|---|---|

| What | フォームが使いやすいかどうか |

| When | 直近で見られるデータ |

| Where | すべてのチャネル |

| Why | なんとなく改善したい |

| How | CSVを眺めて考える |

このように曖昧なままだと、「誰の何を分析しているのか」が不明瞭になり、改善施策に結びつきません。

良い問いを5W1Hに当てはめることで、分析のスコープが格段に明確になり、必要なデータの種類や抽出方法も事前に整理できます。

ここで重要なのは、6つの要素をできるだけ具体的かつ定量的に表現することです。

例えば「Who=新規ユーザー」だけでは範囲が広すぎますが、「Who=過去3ヶ月以内に登録を試みたが離脱した新規ユーザー」と定義すれば、収集すべきデータセットが明確になります。

WhyやHowが曖昧なまま進めてしまうと、結論が出ても「結局どのデータを改善すればよいのか」が分からず、施策につながらないリスクがあります。そのため、5W1Hは単なるチェックリストではなく、分析設計のガイドラインとして使うのが正しい活用方法です。

3.データの収集・クレンジング

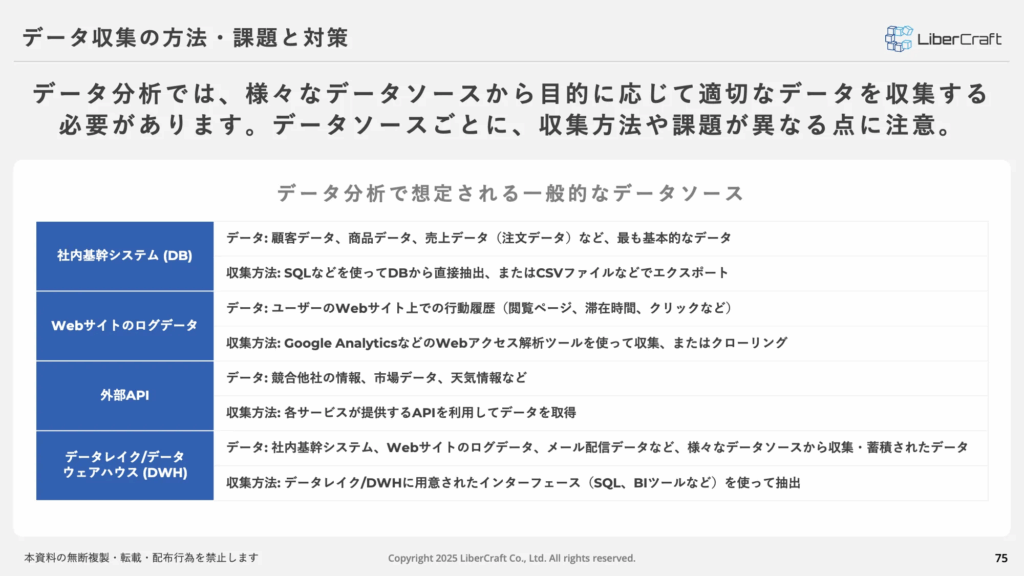

課題を具体化し分析計画を設計したら、次は実際にデータを集める工程に入ります。

ここで大切なのは「どこから、どのようにデータを集めるか」を明確にすることです。目的に合った収集方法を選ばなければ、必要なデータが揃わず、分析の精度が落ちてしまいます。

主にやることは以下の2ステップです。

- 収集方法の選定

- クレンジングの実施

3-1.収集方法の選定

まずは「どの収集方法があっているか」というのを選定します。なお、データ収集の選定で選ばれる方法は以下の画像を参考にしてください。

では、上記の画像に当てはめて実際にデータ収集の方法を選定していきましょう。例えば「会員登録フォームで入力離脱が多い」という課題を分析するとします。

| データソース | 収集方法 |

|---|---|

| 社内基幹システム | 「実際に登録完了した人のデータ」を取得 |

| Webサイトのログデータ | 「どの入力項目で離脱したか」を記録 |

| 外部API | 「広告経由で来た人の数」を取得 |

| データレイク/データウェアハウス | 「複数のデータを統合して一元管理し、分析用に抽出」 |

データレイクやデータウェアハウスは、収集したデータをすべてまとめて管理するためのストレージや仕組みです。

バラバラの場所から取ってきたデータをデータウェアハウスに格納することで、「顧客ID」「セッションID」などをキーにして結びつけることができます。これにより、顧客が登録を試みた→離脱した→広告経由だったという流れをひとつのデータとしてつなげて分析できるのです。

ただし、データを集めるときにはいくつかの注意点があります。注意点は以下の表を参照ください。

| ①データガバナンス | データを「誰が」「どんな目的で」「どの範囲まで」使えるのかをあらかじめ決めておくこと |

|---|---|

| ②個人情報の保護 | 顧客の名前・住所・メールなどを扱う場合は、必ず法律(個人情報保護法など)を守る |

| ③データセキュリティ | 不正アクセスや情報漏洩を防ぐ |

収集方法を選ぶときには「技術的にどう取るか」だけではなく、安全かつ適切に利用できる状態を保つための注意点を押さえておくことが必須。

収集方法の選定は「どのデータが必要か」をもとに、

- どこから取るか

- どうやって取るか

を整理していく工程です。

そして同時に、ルール作り・個人情報保護・セキュリティ対策を忘れないことで、初めて「安心して使えるデータ」が揃います。

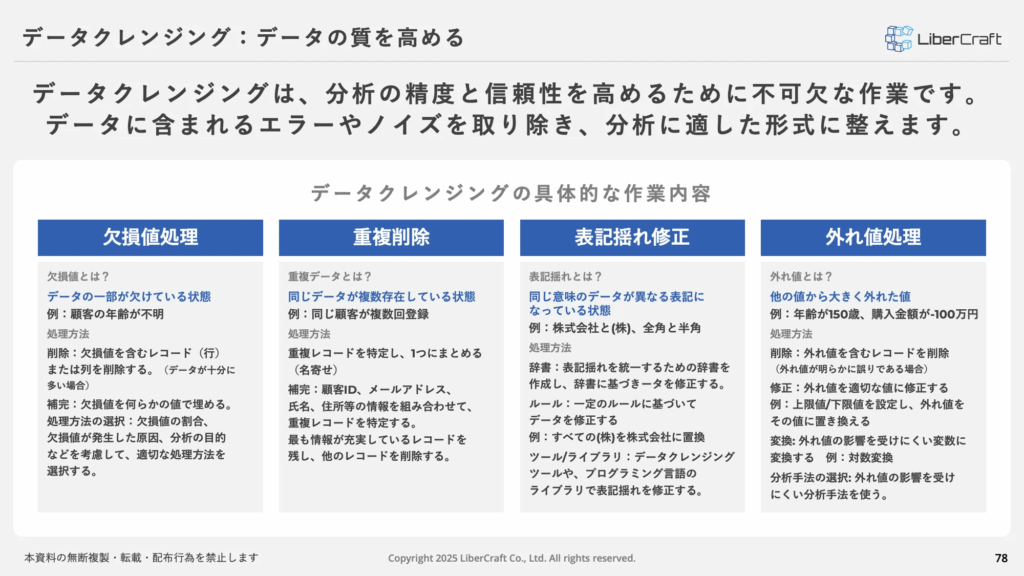

3-2.クレンジングの実施

最後に行うのが、収集したデータのクレンジングです。クレンジングとは、集めたデータからエラーやノイズを取り除き、分析に適した「きれいな状態」に整える作業を指します。

たとえば、会員登録フォームのデータを集めても、

- 名前が抜けている

- 同じ顧客が2回登録されている

- 株式会社と(株)が混在している

- 年齢が150歳と誤入力されている

などの問題がよく発生します。こうしたまま分析してしまうと、誤った結論を導き、改善施策を間違えるリスクが高まります。

クレンジングは、「不正確なデータで分析すると誤解を招く結論になる」「クレンジングによってデータの信頼性を高めることで、分析結果の精度も向上する」といったことから重要なのです。

ここで「どのようにクレンジングを行えばいいのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。主に行う作業は以下の通りです。

- 欠損値処理

- 重複削除

- 表記揺れ修正

- 外れ値処理

なお、ここでポイントとなるのが「クレンジングは、ただ単にエラーやノイズを削除すればいいわけではない」ということです。なぜ欠損が発生したのか?どの程度の影響があるのか? を考えて処理を選ぶことが大切です。

例えば、重複や表記揺れは「人の入力によるもの」が多いでしょう。そのため、ルール作りとセットで対応することが重要なのです。

「課題の具体化」「分析計画」「収集方法選定」でどれだけ設計を頑張っても、クレンジングを正しく行わなければ、家を建てるのに土台がぐらぐらのままと同じ状態になってしまうのです。

クレンジングまでを行えれば、分析を開始しましょう。なお、分析については別の記事を画像を交えて詳しく解説しています。「データ分析の方法がわからない」という方については、以下の記事を参照にしてください。

参考記事:データ分析の手法16選|種類・目的別にポイント解説

参考記事:ChatGPTを用いたデータ分析のやり方を画面キャプチャ付きで解説

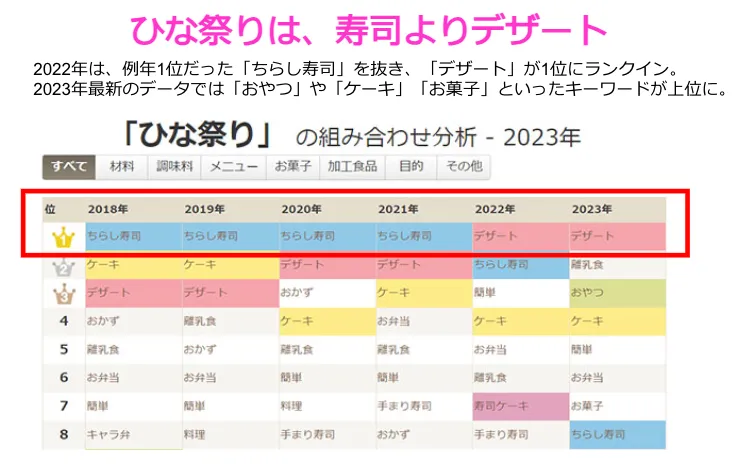

データ収集・分析の成功事例

ここでは弊社リベルクラフトが実際にデータ収集から支援した事例を紹介します。

| 課題 | ひな祭りでは「ちらし寿司」が中心商品だったが、消費者ニーズの変化を捉えられず売上が伸び悩んでいた |

|---|---|

| 分析 | POSデータとアンケート調査を収集し、購買実態や嗜好の変化を可視化 |

| 効果 | デザートやスイーツの強化により、購買単価アップ・関連商品の売上増加を実現 |

大手食品小売チェーンB社では、ひな祭り商戦に合わせて寿司を中心に売場を構成していました。しかし、毎年の売上が伸び悩み、「定番商品のみでは消費者の期待に応えきれていないのではないか」という課題がありました。

そこで、POSデータによる購買実態の把握と、アンケートによる消費者の意識調査を徹底的に実施。その結果、近年はちらし寿司よりも洋菓子やスイーツを購入する傾向が強まっていること、さらに「家族みんなで楽しみたい」「性別を意識しない楽しみ方をしたい」という声が多いことが分かりました。

このデータに基づき、売場にはケーキやキャラクターコラボ商品を充実させ、幅広い世代が楽しめる商品展開を実施。

結果として、前年に比べ購買単価が上昇し、ひな祭り関連商材全体の売上増加につながりました。この事例で成功の要因となっているのは、「データ収集を徹底したこと」で以下の点がわかったことです。

- ひな祭りでは「デザート需要の伸び」という消費者の変化をキャッチできた

最初に正しくデータを集めたからこそ、販売戦略を修正でき、成果につながりました。 つまり、AI分析や複雑なモデルを組む前に、「必要なデータをどのように収集するか」を設計し、現場で実行することこそが成功の土台になるのです。

データ収集を実施するならリベルクラフト

データ収集・分析は、単に数字を集めることが目的ではなく、「どんな課題をどう解決するために、どのデータを収集し、どう整理するのか」を明確にすることが出発点です。本記事で紹介したように、課題を具体化し、分析計画を設計し、正しく収集・クレンジングを行うことで、初めて信頼できる分析結果と成果につながります。

- 課題を見える化する「KGI・KPIツリー」や「ロジックツリー」

- 問いを明確にし迷子を防ぐ「5W1H」

- 収集データを安心して使える状態に整える「クレンジング」

上記のステップを踏むことで、勘や経験に頼らない再現性のある改善サイクルを作ることができます。

しかし実際には、課題の整理から分析設計、データの収集・整備、施策への落とし込みまでを進めるのは簡単ではありません。幅広い知識とノウハウ、そして現場への落とし込み力が必要です。

リベルクラフトでは、戦略設計からデータ収集・分析、改善施策までを一気通貫でサポートしています。「データをどう活用すればいいかわからない」「正しく収集できているか不安」という方は、ぜひ一度リベルクラフトへご相談ください。

また、以下の資料では、よくある課題や支援プロセス、具体的な支援事例などをまとめています。自社のデータ活用を進めたい方は、ぜひご覧ください。