「データをもっと活用したいけれど、社内にデータは溜まっているのにうまく分析・活用できていない」「DX推進と言われても、具体的に何から始めればいいのか分からない」と悩む企業は少なくありません。

実際、多くの企業がデータ収集や管理は進んでいるものの、活用フェーズに入ると部門間での連携不足や分析人材の不足といった課題に直面しています。しかし、データ活用を正しくできれば、意思決定のスピードや精度が高まり、競争優位の獲得につながります。

そこで本記事では、

- データ活用の現状

- データ活用における課題

- データを活用する際のポイント

を紹介します。データ活用の方法に悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

リベルクラフトでは、データ活用において「具体的な活用イメージが描けない」「着手すべき領域の優先順位付けができない」に向けて、データ分析における法人研修を提供しています。

DXリテラシーの基礎からAI・データサイエンスの実践スキルまで段階的に習得できるカリキュラムを提供し、企業ごとの課題に応じたカスタマイズも可能です。

データ活用の現場で必要とされる「考え方とスキル」を同時に身につけたい方は、ぜひリベルクラフトの法人研修をご検討ください。

→リベルクラフトの法人研修の詳細はこちら

データ活用の現状

近年、IoTやクラウドサービスの普及により、あらゆる業務プロセスでデータを取得できる環境になっています。これまでは一部の部門に限られていたデータ活用が、経営企画から現場のメンテナンスに至るまで広がりを見せており、企業が競争力を高める上でデータの使用は必須と言えるでしょう。

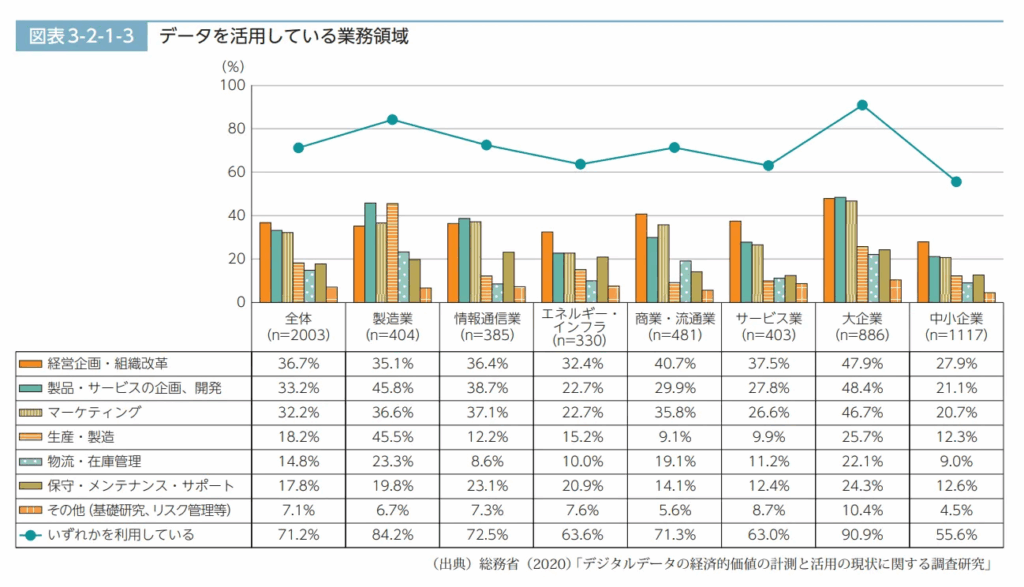

では、どのくらいデータが活用されているのかを見ていきます。総務省が公表する「デジタルデータ活用の現状と課題」によると、業種別のデータ活用進捗は以下のとおりです。

こうした状況を踏まえると、「データを持っているかどうか」ではなく「それをどう活用するか」が企業成長を左右する時代に。データを活用することで、意思決定のスピードや精度を高めるだけでなく、新たなサービス開発や顧客体験の改善にも直結します。

たとえば、小売業であれば、同じ売上データをただ保管している企業と、需要を予測して仕入れを最適化する企業とでは、収益性や顧客満足度に大きな差が生まれます。

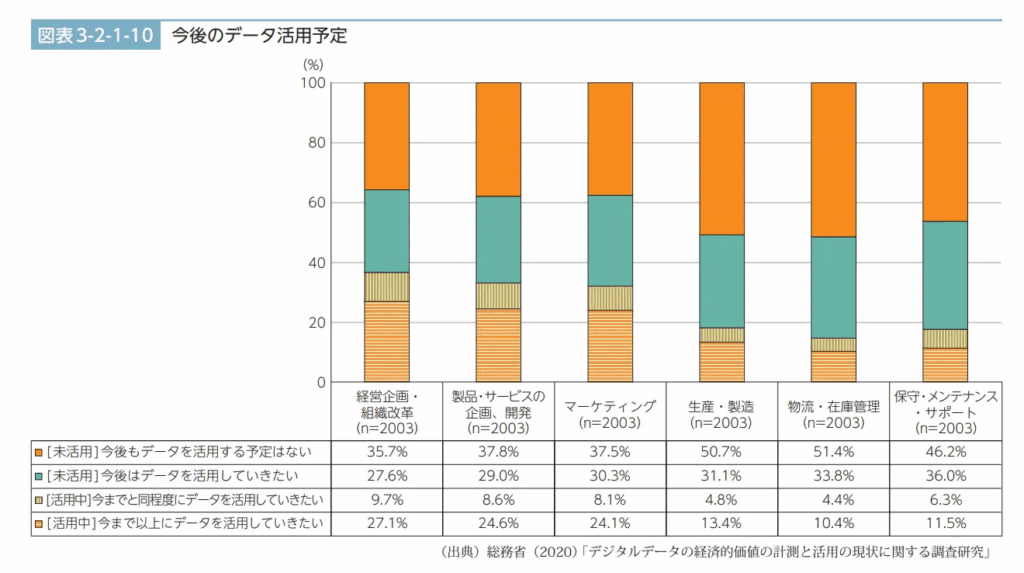

しかし、データを収集できる環境が整ったにもかかわらず、「今後も活用予定がない」とする企業が一定数存在するのも事実です。以下の図は総務省が公表する今後のデータ活用予定です。

どの業種においても「今後もデータを活用する予定はない」と回答した割合は3割〜5割にのぼります。

背景には「人材不足」「活用ノウハウの欠如」「コストやシステム整備の負担」といった課題があり、データ活用の広がりには業種や企業規模による差が生まれています。

データ活用における課題

実際にデータを取得できても活用できない課題が主に2つあります。

- データ活用の人材やノウハウが不足している

- 適切なデータ収集ができていない

データ活用の人材やノウハウが不足している

データ活用における課題の1つ目は、「どのように分析すれば成果につながるのか」「どのツールを導入すればよいのか」といった具体的な知識や経験を持つ人材が不足していることです。

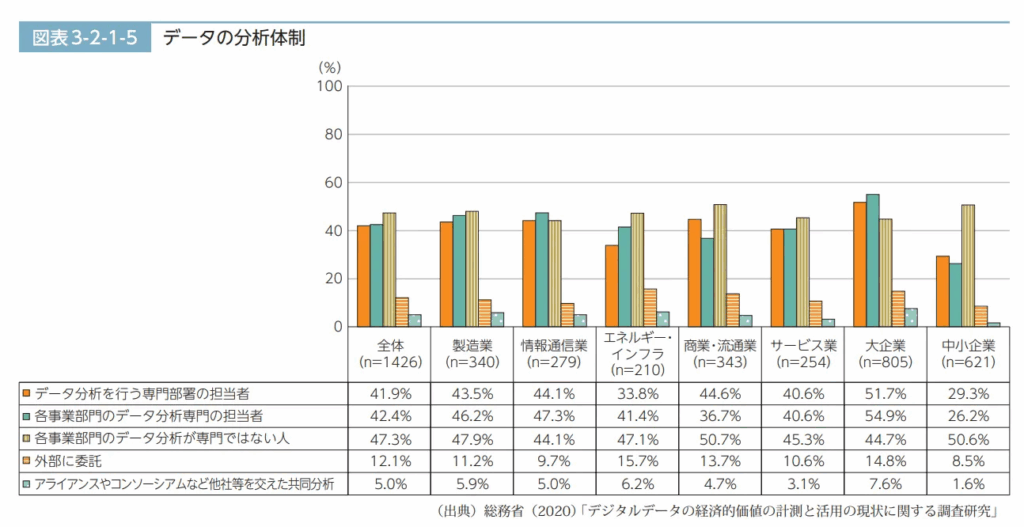

実際に総務省が公表するデータを見ると、「各事業部門のデータ分析が担当ではない人」と回答している企業は、全体で47.3%とおよそ半数に上ります。

その背景には、日本全体でのデジタル人材不足があり、特にデータサイエンティストやデータエンジニアといった専門職の確保が難しいことが挙げられます。つまり、「データ活用ができる人材育成」が多くの企業で必要になっているのです。

データ活用ができる人材の育成はリベルクラフトの「法人研修サービス」がおすすめ。リベルクラフトの法人研修は、3つのステップを通して、網羅的·体系的に講座を提供します。

データ活用におけるスキル向上はもちろん、自社特有の課題解決手法を身につけられるようカスタマイズも可能です。

厚生労働省の「人材開発支援助成金」の適用も可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

リベルクラフトの「法人研修」に関するお問い合わせはこちらから

適切なデータ収集ができていない

データ活用の土台となるのは「正しく、必要なデータをきちんと集めること」です。

しかし、現場では、

- 部門ごとにシステムがバラバラでデータ形式が揃っていない

- いまだに紙の記録に頼っていてデジタル化が進んでいない

といった問題が多く見られます。

さらに、同じデータでも毎日細かく集めている部署と、月に一度しか記録しない部署が混在しているなど、収集の頻度や精度に差があることも少なくありません。

こうした状況では、せっかくデータを分析しても部分的な改善しかできず、誤って判断するリスクすらあります。そもそも「どのデータを集めれば役立つのか」という設計が曖昧なまま導入を進めると、後になって「必要な情報がなかった」と気づき、再度システムや仕組みを作り直す手間やコストが発生。

つまり、適切なデータ収集ができていない状態では、どれだけ高度な分析技術やAIを使っても十分な成果を得ることは難しいのです。

データ収集の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。適切なデータ収集ができない方は以下の記事を参照ください。

参照記事:データ収集の方法と分析への活用法を徹底解説(成果につなげるフレームワーク付き)

データ活用を進める上でのポイント

データ活用はやみくもに分析をするのではなく、進め方があります。ここでは2つのポイントを紹介します。

- 目的の明確化

- 分析すべきデータの特定

目的の明確化

データ活用を進める際に最も重要なのは「何のために分析するのか」という目的をはっきりさせることです。

ここが曖昧なままだと、どんなデータを集めればいいのか、どんな分析手法を使えばよいのか判断できず、時間とお金をかけても成果に結びつかない可能性も。

例えば小売業であれば「売上を伸ばしたい」という漠然とした目標ではなく、

- リピート購入率を20%向上させる

- 新規顧客獲得数を年間1,000人増やす

といった具体的なゴール(KGI)を設定する必要があります。

そして、そのゴールに至るまでの中間指標(KPI)を「来店回数」「購入点数」「顧客の離脱率」などに分解していくと、どの部分を改善すればよいかが明確になります。

つまり、データ分析とは単に数字を眺めるのではなく、「解決したい課題から逆算して、どのデータをどのように扱うか」を決めるプロセスであり、この目的設計が成功のカギを握っているのです。

分析すべきデータの特定

目的が整理できたら、次は「分析対象となるデータをどう絞り込むか」が重要になります。

小売業では、

- POSシステム

- ECサイト

- 会員アプリ

などから膨大なデータが得られますが、すべてを分析するのは現実的ではありません。

だからこそ、「どのデータが売上や顧客満足度と直結するか」を見極める必要があります。

この作業は、KPIの明確化とセットで進めるのが効果的です。以下の表はKPI特定の進め方例です。

| 手順 | 例 |

|---|---|

| ①KGIの設定 | リピート購入率を20%向上させる |

| ②KPIツリーを作成 | 来店回数、購入点数、離脱率、購入単価 |

| ③仮説を立てる | 最近リピート率が落ちているのは、購入点数が減少しているからではないか? |

| ④分析の問いに変換する | 購入点数が減っている原因は何か? |

| ⑤対応するデータを特定する | 顧客ごとの購買履歴、レジ通過データ、クーポン利用履歴 |

このプロセスを通じて、分析すべき情報が自然に絞り込まれていきます。KGIが「リピート購入率20%向上」であれば、KPIを分解し「何が顧客離脱に最も影響しているのか」を仮説ベースで特定します。

例えば、「最近リピート率が下がっているのは来店頻度が減っているからではないか」という仮説を立てた場合、分析対象になるのは

- 顧客ごとの来店間隔

- キャンペーン参加状況

- アプリの利用頻度」

などです。

単に「顧客データを一律に確認する」のではなく、目標に紐づく因果関係を仮説として立て、その裏づけを取るためのデータに絞ることが基本です。

店舗運営やマーケティング施策全体を俯瞰し、目標達成に向けて因数分解を進めることで、最適な分析対象が明確になります。

逆にこの段階が曖昧だと、膨大な購買データの中で方向性を見失い、無関係な分析に時間を費やしてしまう「迷子状態」に。データ分析を成功させるためには、最初の目的設定と、分析すべきデータの特定を必ず行うことが必須なのです。

データ活用で成果を上げた事例

ここでは、弊社がデータ活用で成果を上げた「OSIRO」の事例について解説します。

| 課題 | データはあるのに活用の仕方がわからない |

|---|---|

| 分析 | 行動データをユーザー体験にひもづける |

| 成果 | ユーザー行動の活性化ポイントを発見 |

課題|データはあるのに活用の仕方がわからない

オシロ株式会社が提供するコミュニティプラットフォーム「OSIRO」では、ユーザーがブログを書いたり、コメントを残したり、イベントに参加したりと、多様な行動データがすでに蓄積されていました。

しかし、そのデータを「どう解釈すればコミュニティ活性化に役立つのか」が大きな課題でした。

たとえば、メッセージの投稿数は多いものの「投稿が多ければ活性化している」とは限りません。読むだけで満足しているユーザーもいれば、反応が返ってこないと離脱するユーザーもいます。

このように、「どの行動をどう評価すればいいのか」指標を定めるのが難しかったのです。

分析|行動データをユーザー体験にひもづける

そこでリベルクラフトは、まず「ユーザーがアクティブに動いている状態」を定義することから始めました。OSIROではそれを「弾んでいるユーザー」と呼び、

- メッセージ送信

- イベント参加

- 交流頻度

などを組み合わせてモデル化しました。

さらに、アンケートを実施して「実際に楽しんでいる人の行動」と「不満を感じている人の行動」を比較し、行動ログと満足度の関係を推定するモデルを構築しました。

また、生成AIを活用してテキストデータも分析。投稿されたブログやコメントを分類して「どんな話題が盛り上がりやすいか」「どんな感情が込められているか」を可視化しました。

これにより、ユーザーが「どの段階で他者と交流を始めるか」や「どんなきっかけで満足度が高まるか」を具体的に把握できたのです。

成果|ユーザー行動の活性化ポイントを発見

分析の結果、コミュニティが活性化するためには「自分から誰かに声をかけられるようになること」が大きな転換点であることが分かりました。

つまり、最初は「見るだけ」のユーザーでも、ちょっとしたきっかけで誰かに話しかけると、一気にコミュニティ内での活動が増え、満足度も高まる傾向があるのです。

また、ユーザー同士の交流プロセスを分解することで、

- 初めての挨拶

- 小さなやりとり

- 継続的な会話

という導線が見え、その中でどの段階で離脱が起きやすいかも特定できました。

これによりUI改善やサポート施策に具体的な指針が生まれます。

さらに、一部のコミュニティでは購買データも合わせて分析し、「どんな交流をした人が実際に商品を購入しているのか」といったインサイトも抽出。単なる交流の可視化にとどまらず、売上貢献に直結するデータ活用が可能になったのです。

「OSIRO」の事例についての詳細は、以下の記事よりご確認いただけます。

参考記事:充実したユーザー行動データを分析し、コミュニティを活性化

データ活用ならリベルクラフト

本記事では、データ活用の現状から、企業が直面する人材不足や適切なデータ収集の難しさといった課題、活用を進めるための具体的なポイントについて解説しました。

データ活用は多くの企業で課題になっており、データ活用ができる人材の育成が必要になっています。データは蓄積するだけでは価値を生まず、

- 目的の明確化

- 分析すべきデータの特定

- 人材育成

の3つを押さえることで初めてビジネス成長につながるでしょう。

しかし実際には、自社だけでこれらを一気通貫で進めるのは難しいものです。だからこそ、データ活用を支援してきた豊富な実績を持つリベルクラフトがおすすめ。

リベルクラフトでは、「法人研修」として、DXリテラシーからAI・データサイエンスの実践スキルまで体系的に学べるプログラムを提供。企業ごとの課題に合わせたカスタマイズも可能で、即戦力となる人材を育成できます。

以下の資料では、支援事例やカリキュラム詳細も掲載しております。ご興味のある方はぜひご覧ください。