「AIを導入して業務を効率化したいが、自社で開発できる?」「AIを作るためにどんなスキルや知識が必要なのか知りたい」という方は多いでしょう。

AI開発を実施する企業は多いですが、仕組みや開発の流れを正しく理解しないまま取り入れると、費用や時間が無駄になってしまう可能性があります。

そこで本記事では、

- AI開発の概要

- AI開発における必要なスキル・知識

- AI開発・運用の成功における3つのポイント

を紹介します。

リベルクラフトでは、AI開発を企業ごとの課題に沿って構想策定から開発・運用まで一気通貫で支援します。

また、AIを開発しても自社で使用できるかわからないという方のため、AIを活用するためのコンサルティンまで実施。以下のリンクから詳細をチェックできますので、まずはお気軽にご相談ください。

⇨リベルクラフトへのAI開発における無料相談はこちら

AI開発とは?

AI開発とは、人工知能(AI)の技術を使って、コンピュータが人間のように学んで判断できる仕組みを作ることを指します。

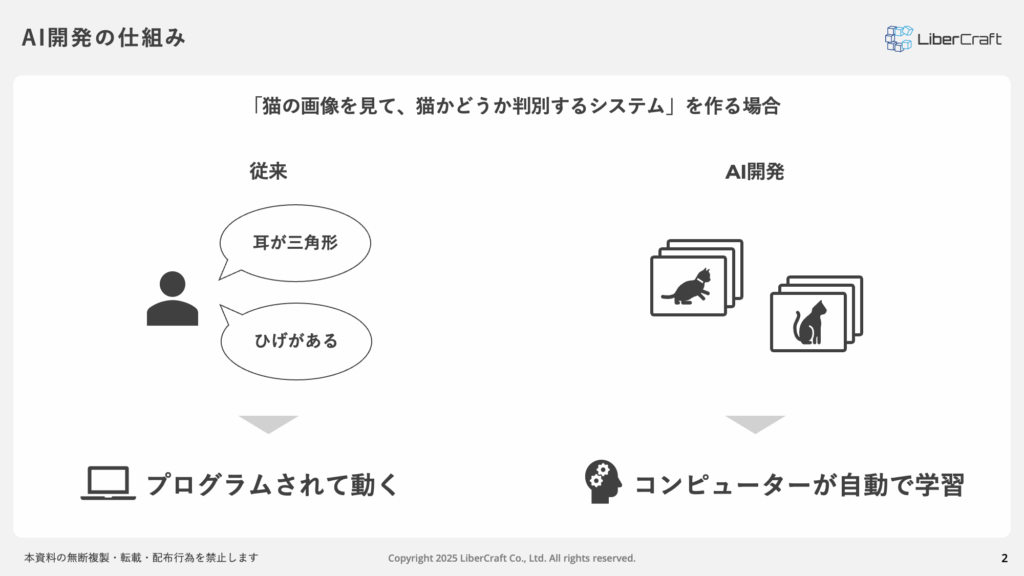

従来のプログラミングでは、開発者が一つひとつルールや条件をコードとして書き込む必要がありました。しかしAI開発ではそれをせず、大量のデータを学習材料として与えることで、コンピュータ自身がルールを見つけ出すのが特徴です。以下は仕組みを表した図です。

たとえば、「猫の画像を見て猫かどうか判別するシステム」を作るとします。従来型の開発なら「耳が三角形」「ヒゲがある」といった特徴を人間が定義して教える必要がありました。

ところがAI開発では、猫の画像を何万枚も学習させれば、システムが自動的に「猫らしい特徴」を見つけ出して、新しい画像でも猫かどうかを判別できるようになります。

つまりAI開発は、人間がルールを決めるのではなく、データとアルゴリズムを使って「自分で学ぶプログラム」を作ることだと考えると理解しやすいでしょう。

AIと従来開発の違い

同じ「システム開発」でも、AI開発と従来のソフトウェア開発には開発手法やプロセスに違いがあります。主な違いを以下にまとめました。

| 項目 | AI開発(機械学習開発) | 従来のソフトウェア開発 |

|---|---|---|

| 開発アプローチ | データをもとにモデルを訓練して振る舞いを獲得させる | プログラマーがルールを明示的にコーディングして機能を実現する |

| 動作の予測可能性 | 確率的・経験的な判断が多く、出力結果にばらつきがあり得る | 決定論的であり、同じ入力には常に同じ出力 |

| 必要なリソース | 大量のデータ、GPUなど高性能計算環境、データサイエンス知識が重要 | 仕様書・要件定義、アルゴリズム思考、業務知識が中心 |

| 開発プロセス | モデルの構築→評価→改良を繰り返す。PoC検証など段階的導入が一般的 | 要件定義→設計→実装→テスト→リリースと順序立てて進行する |

| 保守運用 | データや環境の変化でモデル精度が劣化するため、追加学習やチューニングが継続的に必要 | 機能追加やバグ修正が中心。要件が大きく変わらなければ同じロジックで長期間運用可能 |

AI開発では「データ」が肝であり、開発者はコードを書くよりもむしろデータ収集やモデル調整に多くの時間を費やします。

一方、従来開発では事前に決めた仕様通りにプログラムを組み上げる力が求められます。両者の違いを理解することで、「どんなプロジェクトにAI開発が向いているか」「どの部分で従来手法と組み合わせるか」が見えてくるでしょう。

AI開発にかかる費用と期間

AI開発にかかる費用は主に、

- どのようなAIを開発するのか

- どのくらいの期間がかかるのか

の2つを軸に決定されます。それぞれの目安をここで確認しておきましょう。

費用の目安

AI開発にかかる費用は、作りたいAIの種類や規模によって異なります。以下に主なAIシステムの開発費用の目安をまとめました。

| AIシステムの種類 | 開発費用の目安 |

|---|---|

| AIチャットボット | 約50万~200万円程度 |

| 画像認識・外観検査AI | 約1000万~2000万円 |

| 需要予測AI | 約300万~600万円 |

| AIモデル開発(本格導入) | 80万~250万円×人月 |

| AI搭載アプリ開発(簡易版) | 約50万~150万円 |

上記はあくまで目安であり、要件次第で変動します。例えば、生成AIを開発し、社内導入をする場合は数千万円規模になるケースも。

プロジェクト全体でPoCから本開発・システム構築、保守運用まで考えると、想定よりコストが上がりやすい点に注意が必要です。

期間の目安

AI開発に要する期間は、プロジェクトの規模や難易度、データの準備状況によって様々です。ただし一般的には以下のような期間が目安となります。

| 開発フェーズ | 期間の目安 | 概要・具体例 |

|---|---|---|

| 簡易なAIモデル開発・チャットボット導入 | 約1〜3ヶ月 | 小規模データや決まったQ&Aに対応するチャットボットなど。 |

| PoC(概念実証)・プロトタイプ開発 | 約1〜3ヶ月 | 本格導入前に技術的な実現性を試す段階。限定範囲でAIを動かし、効果や課題を検証。 |

| 本開発・システム統合 | 約3〜6ヶ月 | モデル精度向上、インフラ整備、セキュリティ対策などを含むため、中規模案件では数ヶ月必要。 |

| 大規模・高度なAI開発 | 6ヶ月〜数年 | 自動運転や生成AIのような研究開発レベル。段階的に機能拡張していく長期プロジェクトで、複数年継続することもある。 |

AI開発の期間は長ければ長くなるほど費用は高くなる傾向にあります。費用を抑えたい場合は初めから大規模な開発に踏み切るのではなく、まずは小規模なPoCやチャットボット導入など短期間で成果を確認できるプロジェクトから始めるのが一般的です。

AI開発に必要なスキル・知識

AI開発を行うには、従来のソフトウェア開発スキルに加えて幅広い専門スキル・知識以下5つが求められます。AI開発を自社で行うか、外注するか考えている方はぜひ参考にしてください。

- プログラミング言語の知識

- 数学・統計学の知識

- 機械学習・ディープランニングの知識

- 生成AI・LLMスキル

- データベーススキル

プログラミング言語の知識

プログラミング言語で特に必要となるのは、PythonとSQLです。Pythonは機械学習・ディープラーニングの豊富なライブラリが揃っており、データ分析からモデル構築まで幅広く利用されます。

また、SQLはデータベースから大量のデータを抽出・操作するのに必須で、AI開発のデータ前処理段階で必要です。そのほか、AIを搭載した開発内容によって以下の言語も使われます。

- JavaScript

- C++

- Java

- Julia

基本的にAIモデル自体の開発はPythonで完結することが多いです。ただし、そのAIを組み込んだアプリケーション全体を開発・提供するには、フロントエンドや他システムとの連携のために他の言語スキルも必要になります。

Pythonについての基礎知識や開発については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参照記事:Pythonを用いたAI開発の6ステップ。開発を進める上で必要なスキルとコツも解説

数学・統計学の知識

AIを支える根幹には数学・統計学があります。機械学習モデルはデータのパターンを数学的に表現し、統計的に最適なパラメータを探すプロセスとも言えます。そのため、以下のような知識が必要です。

- 統計学

- 線形代数

- 微分積分

- 確率・情報理論

もちろん高度な数学知識すべてが最初から必要なわけではありません。しかし、AI開発で直面する課題を正しく理解・チューニングするためには、基本的な数学的知識は必要に。

特に統計思考は「データから傾向を読み取り判断する」ために不可欠です。たとえば、売上データから「この商品の売れ行きにどんな傾向があるか?」を分析する際、平均や増減率を計算したりグラフ化したりするスキルが要求されます。

機械学習・ディープランニングの知識

機械学習やディープラーニングは、AI開発の中核となる技術分野です。機械学習とは、アルゴリズムにデータを学習させて新たなデータに対する予測や分類を行わせる技術です。

たとえばスプレッドシートに蓄積された販売実績からパターンを学び、翌月の売上を予測するといったことが可能になります。

一方、ディープラーニングは機械学習の一種で、人間の脳のニューロンを模した「ニューラルネットワーク」を用いる手法です。

また、この機械学習・ディープラーニングのアルゴリズムの種類や特徴を理解することが求められます。代表的なアルゴリズムには以下のようなものがあります

| 学習の種類 | 概要 | 代表的な手法・モデル | 主な活用例 |

|---|---|---|---|

| 教師あり学習 | 正解ラベル付きデータを使って予測や分類を学習する手法 | 回帰分析、決定木、サポートベクターマシン、ニューラルネットワーク | 売上予測、スパムメール分類、需要予測 |

| 教師なし学習 | ラベルのないデータからパターンや構造を発見する手法 | クラスター分析、主成分分析、自己組織化マップ | 顧客セグメンテーション、次元削減、異常検知 |

| 強化学習 | 試行錯誤を通じて報酬を最大化する行動を学習する手法 | Q学習、モンテカルロ法、Deep Q-Network | ゲームAI、ロボット制御、自動運転 |

| ディープラーニングの特殊モデル | ニューラルネットワークを高度化したモデル群。入力データの特徴を自動抽出して複雑な処理が可能 | CNN(画像向け)、RNN/LSTM(時系列・文章向け)、Transformer(大規模言語モデルの基盤) | 画像認識、音声認識、自然言語処理、生成AI |

まずは機械学習全般の流れを押さえ、余裕があれば各アルゴリズムの仕組みも学ぶのがおすすめです。

生成AI・大規模言語モデルの知識

AI開発には、生成AIやLLMの活用スキルはAI開発者にとって必須となりつつあります。

生成AI・LLMには従来の機械学習と異なる大規模データとモデル設計の知識が必要です。モデルのパラメータ数が何十億~何千億にも及ぶため、学習にも運用にも高い計算が求められます。また、生成AIならではの課題も理解しておく必要があります。

とはいえ、個々の開発者がゼロから大規模モデルを構築するケースは少なく、多くは公開されているモデルやAPIを利用します。

そのためAI開発者は、最新のAIモデル動向にアンテナを張り、適切なモデルの選択・評価・利用方法を学ぶ必要があります。

ビジネスでもチャットボットや文章自動要約、コード自動生成などLLM活用のケースが急増しています。「生成AIを使いこなす技術」も、今後のAI開発スキルセットの重要な一部と言えるでしょう。

データベーススキル

AIを開発・運用する上でデータベースの扱いも重要です。AIは学習のために大量のデータを必要としますが、そのデータを蓄積・管理・提供するのがデータベースだからです。

適切なデータベーススキルがないと、せっかく社内にあるビッグデータを活かせなかったり、モデル作成後の推論結果を蓄積・利活用できなかったりします。

抑えておきたいポイントは主に以下4つです。

- SQLの習熟

- データモデリング

- NoSQLやビッグデータ基盤の知識

- データエンジニアリング

データベースは「AIに学ばせるためのデータをしまっておく場所」です。AI開発者自身もデータベースを理解し、何百万件もの数値・テキスト・画像データを整理して学習に使えるようにする力が求められます。

また、データエンジニアと協力しながら効率よく基盤を整えることで、AIプロジェクト全体をスムーズに進めることが可能になります。

ここまで必要なスキル・知識について紹介しましたが、「自社で上記の知識を要する人間を育成・獲得する」のは簡単ではありません。リベルクラフトでは、作りたいAIはあるが、専門的な実装ノウハウがないという企業に向けてAI開発を支援します。

単に開発するだけでなく、運用・活用支援まで一気通貫でサポートします。以下のリンクから詳細をチェックできますので、ご確認ください。

⇨リベルクラフトのAI開発における詳細はこちら

AI開発の流れ・手順

次に、実際のAI開発プロジェクトの一般的な流れを確認しましょう。基本的な手順は、以下の6つのステップに分けられます。

- 1.構想

- 2.データの準備

- 3.モデル構築・評価

- 4.PoC(概念実証)

- 5.実装・統合

- 6.保守・運用

1.構想

まずは「AIで何を実現したいのか」を明確にする構想段階です。ここではビジネス上の課題や目的を洗い出し、「AIを使って解決したい問題」を定義します。

例えば「カスタマーサポート対応を自動化したい」「製造ラインの検品をAIで効率化したい」など、具体的なケースを決めます。

| 検討項目 | 内容 |

|---|---|

| 解決したい課題の整理 | 現状の課題を明確化し、AIを導入することでどのような効果が期待できるかを確認 |

| AI活用の適合性 | その課題がAIで解決可能かを見極める。ルールベースでは難しい領域か、AIの強みを発揮できるかを検討する |

| 成功指標(KPI)の設定 | AI導入後に成功と判断できる基準を数値で設定する |

| やめる基準の設定 | どのような結果なら開発を中止するかをあらかじめ仮決めしておく |

技術ありきではなくビジネス課題ドリブンで目的を定めることが重要です。ここがぶれていると後工程で迷走しやすいため、外注する場合も関係者で議論して方向性を揃えましょう。

2.データの準備

次にAIに学習させるためのデータを集め、整理するフェーズです。ここでは以下の項目を実施します。

- 社内外から必要なデータを収集

- 収集したデータのクレンジングや加工を行う

- データからモデルに入力しやすい特徴量を作成

- データを学習用・検証用・テスト用に分ける

この段階は地味ですがAI開発の成否を握る重要な工程です。「データの質がモデルの質を決める」と言われるほどで、間違いや偏りのあるデータではどんな優秀なAIを使っても正しい結果は出ません。

AI開発では、ここに一番時間をかけても問題ないので、必ず慎重かつ正確に行いましょう。

3.モデル構築・評価

データの準備が整ったら、いよいよAIモデルの構築に入ります。まずはシンプルなモデルから試作し、その結果をもとに徐々に改良して精度を高めていくのがポイントです。

モデル構築のフェーズは以下の流れで実施するのが一般的です。

- 解決したい課題とデータに適したモデル手法を選ぶ

- 選定したモデルに学習用データを入力し、パラメータを最適化

- 学習済みモデルに対し、検証用データで予測をさせて評価指標を計算

- モデルの種類を変えたり層を深くしたりして試行錯誤を行う

モデル構築は仮説検証サイクルです。最初はシンプルな実装で動かし、そこから見えてきた課題に対処しながら徐々に完成度を上げていくのが現実的です。

闇雲に高価値モデルを追求するより、「シンプルなベースラインモデル→改善点分析→改良」と段階を踏むことで効率よく精度向上が図れます。最終的に、テスト用データで十分な性能が確認できたら次のステップへ進みます

4.PoC(概念実証)

モデルの精度にめどが立ったら、本格導入の前にPoCを行うのが一般的です。PoCとは、小規模な範囲で実際にAIを動かしてみて、効果や問題点を検証する作業です。

PoCは「続けるか、やめるか」の判断を下す重要なステップです。

例えば、精度や処理速度が期待に届かない場合や、導入コストに見合わないと判明した場合は、PoCの段階で早めに方向転換を検討できます。逆に良好な結果が得られれば、経営層に成果を報告し、本格導入に向けたGoサインを得やすくなります。

多くの企業では、PoCの結果を踏まえて「継続」「改良」「中止」の三択を判断します。失敗に終わったとしても、この段階であれば投入したリソースやコストはまだ限定的で、損失を最小限に抑えられるのがメリットです。

だからこそ、AI導入のプロジェクトではPoCを省略せず、しっかり挟むことがリスク回避にもつながります。

5.実装・統合

PoCで有望だと確認できたら、AIシステムの本格実装と既存業務への統合を行います。このフェーズで実施する作業は以下のとおりです。

| 作業項目 | 内容 |

|---|---|

| システム開発 | AIモデルを実際のサービスやアプリに組み込む工程 |

| モデルの再学習・精緻化 | PoCで得られた知見を反映し、より多くのデータやフィードバックを使ってモデルを改善 |

| 周辺機能の実装 | 予測結果を処理する仕組みやレポート機能など、AI以外の機能を開発して利用しやすさを高める |

| セキュリティ・ガバナンス対策 | 個人情報の保護、アクセス権限の管理、説明可能性の確保などを実施 |

| ユーザートレーニング・受け入れ | 社員向けにAIツールの使い方を教育し、業務フローを調整 |

この段階まで来ればシステム的には完成形ですが、既存システムとの結合テストやエラー発生時のハンドリングなど、本番運用に耐えうるかチェックします。

AI部分の精度だけでなく「全体のシステムとしてちゃんと動き、ユーザーが問題なく使えるか」を確認し、必要なら微調整を加えます。

6.保守・運用

AI開発はリリースして終わりではなく、そこからがスタートとも言われます。それは運用中にもモデルの性能維持・向上が求められるからです。最終ステップの保守・運用では以下を行います。

- 定期的なモニタリング

- モデルの再学習

- パフォーマンス・コスト最適化

- 不具合対応・アップデート

運用を続けることで、AIは現場にフィットした形で成長していきます。いわば「AIを育て続ける」イメージです。

実際、多くのAI導入企業では「導入後にわかったこと」が出てきて改善を重ねています。PDCAサイクルを回し続けることが、AI活用の効果を最大化する鍵です。

このようにAI開発を自社でやるには専門的なスキル・知識が必要な上に時間がかかるため、AI開発企業に依頼するのがおすすめ。以下の記事では、AI開発企業を紹介していますので、あわせてご覧ください。

参照記事:おすすめのAI開発企業20選一覧。4つのタイプ別選び方も解説

AI開発・運用の成功における3つのポイント

AI開発・運用を外注する際に丸投げではなく、以下3つのポイントを必ず抑えましょう。

- 「やめる基準」を最初に決めておく

- AIを使用するのはあくまで人間

- データをしっかりと準備する

「やめる基準」を最初に決めておく

1つ目のポイントは、プロジェクト開始時に「やめる基準」を明確にしておくことです。AI開発は不確実性が高く、思ったような成果が出ない可能性もあります。

しかし失敗が見え始めても「せっかく投資したから」と継続し、結果として時間とコストを消耗してしまうケースがあるのです。

こうした事態を避けるには、スタート時点で撤退ラインを決めておきましょう。例えば、

- PoC段階で精度○%に達しなければ中止

- ○ヶ月試して成果指標に改善が見られなければ見送り

など、定量的な基準を設定します。失敗事例を分析すると、AIに期待しすぎて撤退できないことが共通しています。経営層も含めて事前に合意した「やめる基準」があれば、冷静にプロジェクトを評価できるでしょう。

AIを使用するのはあくまで人間

2つ目のポイントは、AIはツールであり、それを活用するのは人間だという本質を忘れないことです。どれだけ高性能なAIを開発できても、実際に運用して価値を引き出すのは人間です。

確かに、AIはコードの作成やレポートの下書き作成といった作業を自動化し、効率化してくれます。例えば、簡単な分析用プログラムを生成したり、グラフに対する説明文を作成させたりといったサポートは可能です。しかし、AIに適切な指示を与え、その結果が正しいのかを判断するのはあくまで人間の役割です。

AIに丸投げしてしまうと、以下のようなリスクが発生します。

- 出力された分析結果が正しいのかを判断できない

- 指示の誤りによって、意味のないアウトプットが返ってくる

要するに、人間がデータ分析の知識を持っていなければ、AIを利用しても有効な成果は得られないということです。

AI開発を実施する企業は、AIの人材を育成する視点も重要視しましょう。

リベルクラフトでは、AI・データ活用における戦略立案から実装まで一貫してサポートを提供しています。 「AIを取り入れて業務を効率化したい」「社内でAIを扱える人材が不足している」といった課題を抱えている方は、ぜひご相談ください。

⇨リベルクラフトのコンサルティング・受託開発事業のサービスサイトはこちら

データをしっかりと準備する

3つ目のポイントは、データの質と量を疎かにしないことです。前述の通り、AIモデルは学習データに大きく依存します。少ないデータや間違ったデータでは、いくら優れたモデルでも正しい結果を出せません。

データは以下3つの観点から確認しましょう。

- データの量が不十分ではないか

- データの品質は問題ないか

- データに偏りがないか

現場では「とりあえずあるデータでやってみよう」と開発を急ぐあまり、準備が不十分なまま進めてしまうことがよくあります。しかし、結果が出ない原因の多くはデータに起因します。

手戻りを避けるためにも、データ準備には初期段階から十分時間と労力を割きましょう。

AI開発における成功事例

最後に、実際のAI開発の成功事例を2つ紹介します。具体例を知ることで、AI開発の可能性やポイントがよりイメージしやすくなるでしょう。

- 研究機関

- 遊戯機業界

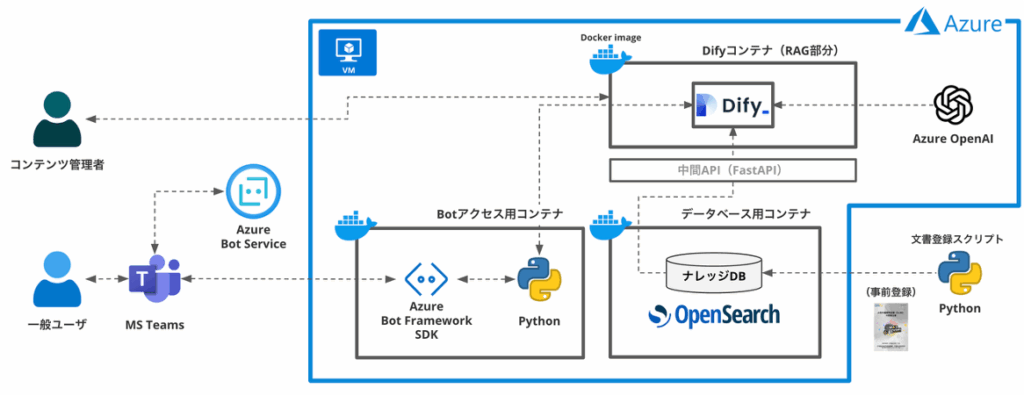

1.研究機関におけるAI開発事例

| 課題 | 技術文書の量が膨大で、人手での審査に時間がかかり効率が悪い |

| 取組 | クラウド環境に大規模な生成AIモデルを構築し、1,000ページを超える技術文書から課題抽出や根拠整理を自動化するPoCを実施 |

| 効果 | 人手では数週間かかる審査を短期間で実施可能に |

研究機関では、新しい探査機やシステムの開発時に膨大な文書を精査する必要があります。従来は専門家が時間をかけて行っていたため、審査の遅れが開発スケジュール全体に影響することがありました。

そこで閉域環境でAIを活用することで、セキュリティを確保しつつ膨大な文書を短期間で処理できる仕組みを試みました。

この結果、研究者はより高度な分析や意思決定に時間を割けるようになり、研究開発のスピードアップにつながる可能性が示されました。

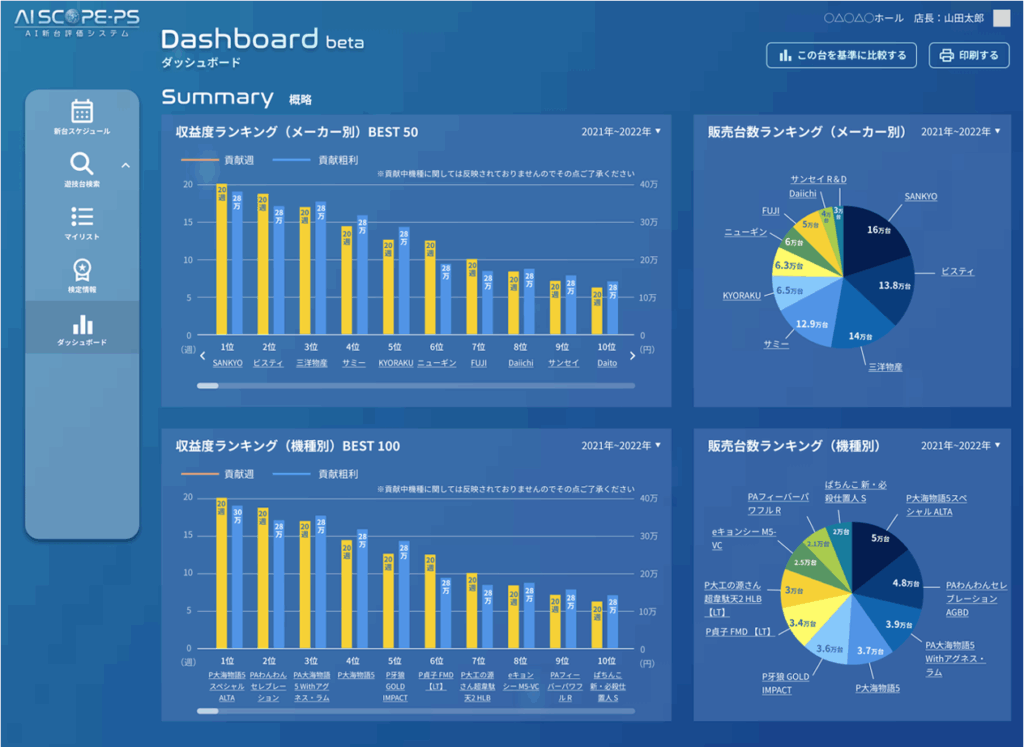

2.遊戯機業界におけるAI開発事例

| 課題 | 新製品の売上や市場反応を予測する方法が属人的で、勘や経験に依存していた |

| 取組 | 数十年分におよぶ業界データをAIで分析し、売上予測や市場評価を行う評価システムを開発 |

| 効果 | データに基づいた客観的な判断が可能になり、新製品の選定や市場戦略の精度が大幅に向上 |

遊戯機業界では、新製品の投入タイミングや選定が業績を左右します。しかし、従来は経験豊富な担当者の勘や直感に頼る部分が多く、分析に時間もかかっていました。

そこでAIを活用し、過去数十年にわたる膨大なデータをもとに客観的な予測を行える仕組みを構築しました。このシステムでは売上の見込みや市場動向を数値で示せるため、意思決定に説得力を持たせられます。

その結果、判断のスピードと精度が高まり、実際に導入した企業からは「選定の裏付けができた」「分析作業の工数が大幅に減った」といった評価が寄せられています。従来の感覚的な意思決定をデータドリブンに変える一歩と言えるでしょう。

AI開発・運用ならリベルクラフト

AI開発は、従来型のルールベース開発とは異なり、データを基盤として学習と改善を繰り返しながら成長していく仕組みを作り出す点に特徴があります。

費用や期間はプロジェクトの規模や目的によって幅広く変動しますが、小規模なPoCから始めて実証し、徐々に本格導入に進めることでリスクを抑えながら効果を得ることが可能です。

しかし、本記事をご覧になって「自社でAI開発ができない」「どの会社に開発を頼むべき?」という方もいるでしょう。

リベルクラフトは、AI・データサイエンス領域のコンサルティングおよび受託開発に特化した企業です。経験豊富なデータサイエンティストやAIエンジニアが在籍し、単にモデルを開発するだけでなく、ビジネスの課題整理から効果検証、現場への定着まで一気通貫で支援可能。

以下のリンクからぜひ詳細をチェックしてみてください。

⇨リベルクラフトへの詳細はこちら