はじめに:なぜ今、AIシステムの「高速開発」が求められるのか

近年、生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の進化は目覚ましく、多くの企業がそのビジネス活用に大きな期待を寄せています。顧客サポートの自動化、社内ナレッジの高度活用、マーケティングコンテンツの生成など、その応用範囲は多岐にわたります。

しかし、この大きな可能性とは裏腹に、多くの企業がAIシステムの開発において課題に直面しています。従来のシステム開発手法では、変化の速いビジネスニーズに追いつくことが難しく、開発期間の長期化や高額なコスト、そして一度開発したシステムの柔軟性の欠如といった問題が浮き彫りになっています。

本記事では、こうした課題を解決する鍵として、オープンソースのLLMアプリ開発プラットフォーム「Dify(ディファイ)」と、LLMの性能を飛躍的に向上させる技術「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」に焦点を当てます。Difyを活用することで、いかにしてAIシステムを「高速」かつ「柔軟」に開発できるのか、その具体的な手法とアプローチを、実際の開発事例を交えながら徹底的に解説します。

AI開発の内製化を目指すエンジニアの方から、企画・推進を担当するプロジェクトマネージャー、そしてAI活用の方向性を模索する経営層の方まで、幅広い層にとって有益な情報となることを目指します。

AIシステム開発のアプローチを整理する

生成AIを自社の業務に組み込む際、どのような技術的アプローチを選択すべきでしょうか。大きく分けて3つの代表的な手法が存在します。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や保有するリソースに応じて最適な手法を選択することが、プロジェクト成功の第一歩となります。

1. 生成AI導入の3つのアプローチ

AIシステム開発のアプローチは、主に「プロンプトエンジニアリング」「RAG」「ファインチューニング」の3つに大別されます。

AI開発の内製化を目指すエンジニアの方から、企画・推進を担当するプロジェクトマネージャー、そしてAI活用の方向性を模索する経営層の方まで、幅広い層にとって有益な情報となることを目指します。

アプローチ1:ChatGPTなど既存プラットフォームの活用(プロンプトエンジニアリング)

- 概要: OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiといった、すでに存在する生成AIプラットフォームをそのまま活用する最も手軽な方法です。ユーザーがAIに与える指示や命令である「プロンプト」を工夫することで、回答の精度を高めていきます。

- 条件: 主に公開されている一般的な情報に基づいて回答を生成できれば十分な場合に有効です。

- 長所: 導入が容易で、コストも比較的低い。

- 短所: 自社独自の非公開情報や、特定のドメインに特化した専門知識を反映させることは困難です。

アプローチ2:RAG(Retrieval-Augmented Generation)による自社データ活用

- 概要: 「検索拡張生成」と訳される技術です。ユーザーからの質問に対して、まず自社内の文書やデータベース(ナレッジベース)から関連情報を検索し、その検索結果をプロンプトに含めてLLMに渡すことで、LLMが自社データに基づいた正確な回答を生成できるようにする手法です。

- 条件: 自社独自の情報を活用したいが、大量の学習データ(教師データ)を準備するのは難しい場合に最適です。

- 長所: ファインチューニングに比べて低コストで導入でき、情報の参照元が明確であるためハルシネーション(AIが事実に基づかない情報を生成すること)を抑制しやすい。

- 短所: 検索システムの精度が回答の質に直結します。

アプローチ3:ファインチューニングによるモデルの特化

- 概要: 特定のタスクやドメインに特化した大量の「質問と回答」のペアデータを準備し、既存のLLMに追加学習させることで、モデルの挙動そのものをカスタマイズする手法です。

- 条件: 特定のドメインにおける専門的な対話スタイルや専門用語への対応が不可欠で、かつ大量の学習データが準備できる場合に有効です。

- 長所: モデル自体が専門知識を獲得するため、特定のタスクにおいて非常に高いパフォーマンスを発揮する可能性がある。

- 短所: 大量の高品質な学習データが必要であり、モデルの学習と運用に高いコストがかかります。

2. コストと専門性で選ぶ最適な手法

これらのアプローチを「コスト・自社データの必要性」という軸で比較すると、以下のようになります。

| アプローチ手法 | コスト | 自社データの必要性 | 特徴 |

| (Foundation Modelのゼロから構築) | 非常に高い | 膨大に必要 | 特定のドメインに深く特化したモデルが構築可能だが、実現は非常に困難。 |

| ファインチューニング | 高い | 大量に必要 | 特定分野に深く精通した専門家を育成するイメージ。 |

| RAG | 中程度 | 必要 | 多様な外部知識を幅広く使いこなし、特定のタスクや知識を最新情報に追随させることが得意。 |

| ChatGPT等既製品ツール | 低い | 基本的に不要 | 公開情報で最大の能力を引き出す、幅広い知識を持つジェネラリスト。 |

この比較からわかるように、多くの企業にとって、「RAG」はコストと実現可能性のバランスが取れた、最も現実的で効果的な選択肢となります。自社のデータを活用しつつ、導入のハードルを比較的低く抑えられるRAGは、AI活用の第一歩として非常に有力なアプローチと言えるでしょう。

RAGとDifyの基礎知識

AIシステム開発の現実的な解として注目されるRAGですが、その実装にはいくつかのステップとハードルが存在します。そして、そのハードルを大きく下げ、開発を加速させるツールが「Dify」です。本章では、RAGの仕組みと、Difyがどのようにその課題を解決するのかを解説します。

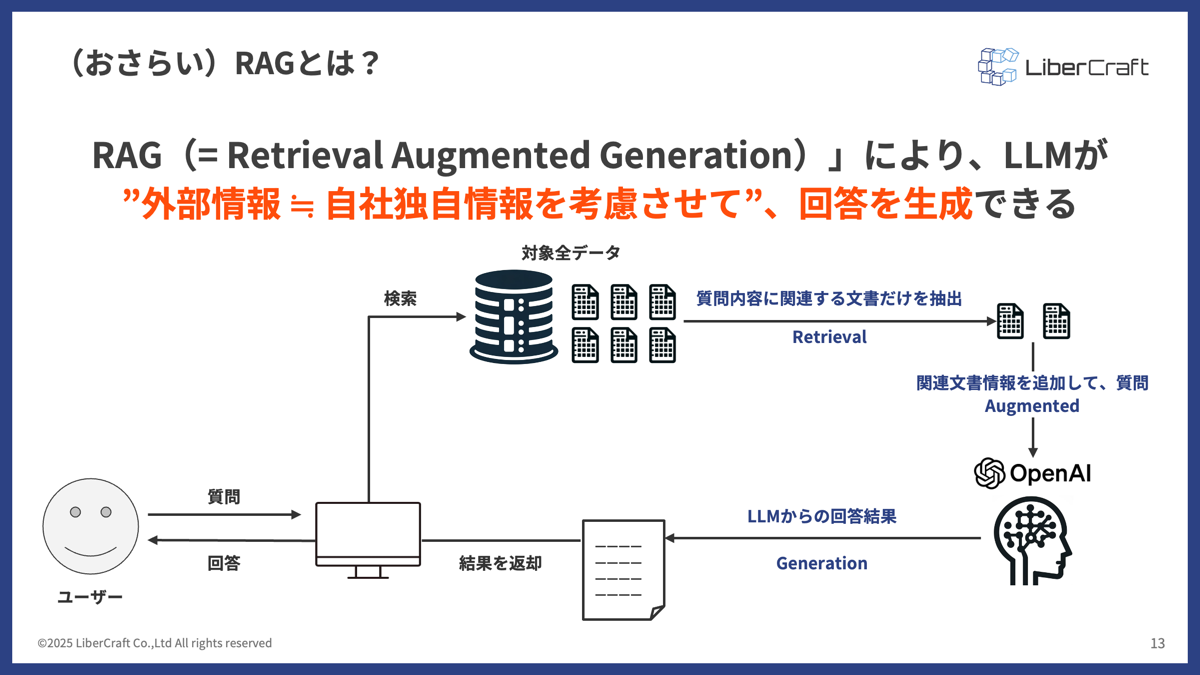

RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは何か?

RAGは、LLMが元々持っている広範な知識に加えて、自社独自のデータベースといった「外部情報源」を参照して回答を生成する技術です。

RAGの仕組み

- 質問: ユーザーがシステムに質問を投げかけます。

- 検索 (Retrieval): システムは、まず質問に関連する情報を、あらかじめ準備された対象データ(社内マニュアル、議事録、報告書など)から検索します。

- 拡張 (Augmented): 検索して見つかった関連情報を、元の質問文と組み合わせてLLMへの入力(プロンプト)を「拡張」します。

- 生成 (Generation): 拡張されたプロンプトをLLM(例:OpenAIのGPTモデル)に渡し、その情報に基づいて回答を生成させます。

- 回答: 生成された回答がユーザーに返されます。

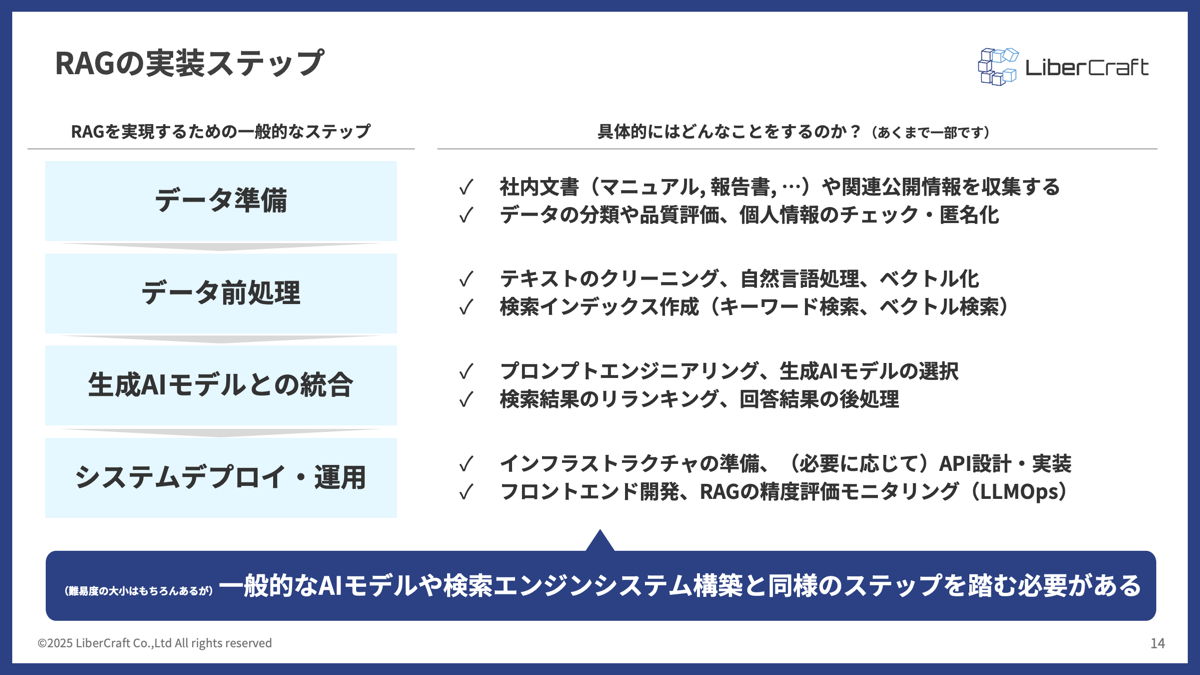

RAGシステム構築の一般的なステップ

RAGシステムをゼロから構築する場合、一般的に以下のステップが必要です。

- データ収集: 社内文書、マニュアル、FAQなど、AIに参照させたい情報を集めます。

- データ前処理: テキストのクリーニング、品質評価、個人情報のチェック、ベクトル化など、AIが処理しやすい形式にデータを整えます。

- 生成AIモデルとの統合: プロンプトエンジニアリング、検索モデルの選択、LLMの選定などを行います。

- システムデプロイ・運用: インフラの構築、API設計、フロントエンド開発、継続的なモニタリング(LLMOps)など、システムを安定稼働させるための仕組みを構築します。

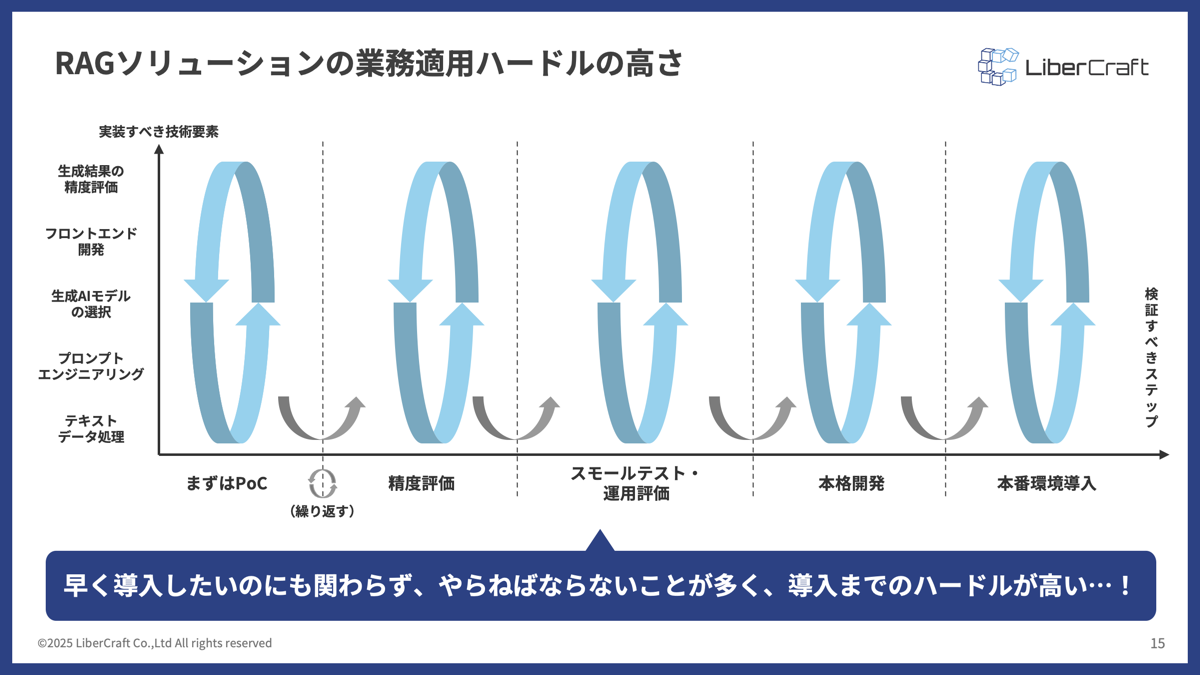

RAG導入の現実的なハードル

これらのステップからもわかるように、RAGは比較的導入しやすいとはいえ、PoC(概念実証)からスモールテスト、本格開発、本番環境導入へと進む中で、精度評価や各種チューニングなど、多くの作業が必要となり、導入までのハードルは決して低くありません。

Difyを活用したAIソリューション構築実践ガイド

近年、生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の進化は目覚ましく、多くの企業がそのビジネス活用に大きな期待を寄せています。顧客サポートの自動化、社内ナレッジの高度活用、マーケティングコンテンツの生成など、その応用範囲は多岐にわたります。

しかし、この大きな可能性とは裏腹に、多くの企業がAIシステムの開発において課題に直面しています。従来のシステム開発手法では、変化の速いビジネスニーズに追いつくことが難しく、開発期間の長期化や高額なコスト、そして一度開発したシステムの柔軟性の欠如といった問題が浮き彫りになっています。

本記事では、こうした課題を解決する鍵として、オープンソースのLLMアプリ開発プラットフォーム「Dify(ディファイ)」と、LLMの性能を飛躍的に向上させる技術「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」に焦点を当てます。Difyを活用することで、いかにしてAIシステムを「高速」かつ「柔軟」に開発できるのか、その具体的な手法とアプローチを、実際の開発事例を交えながら徹底的に解説します。

AI開発の内製化を目指すエンジニアの方から、企画・推進を担当するプロジェクトマネージャー、そしてAI活用の方向性を模索する経営層の方まで、幅広い層にとって有益な情報となることを目指します。

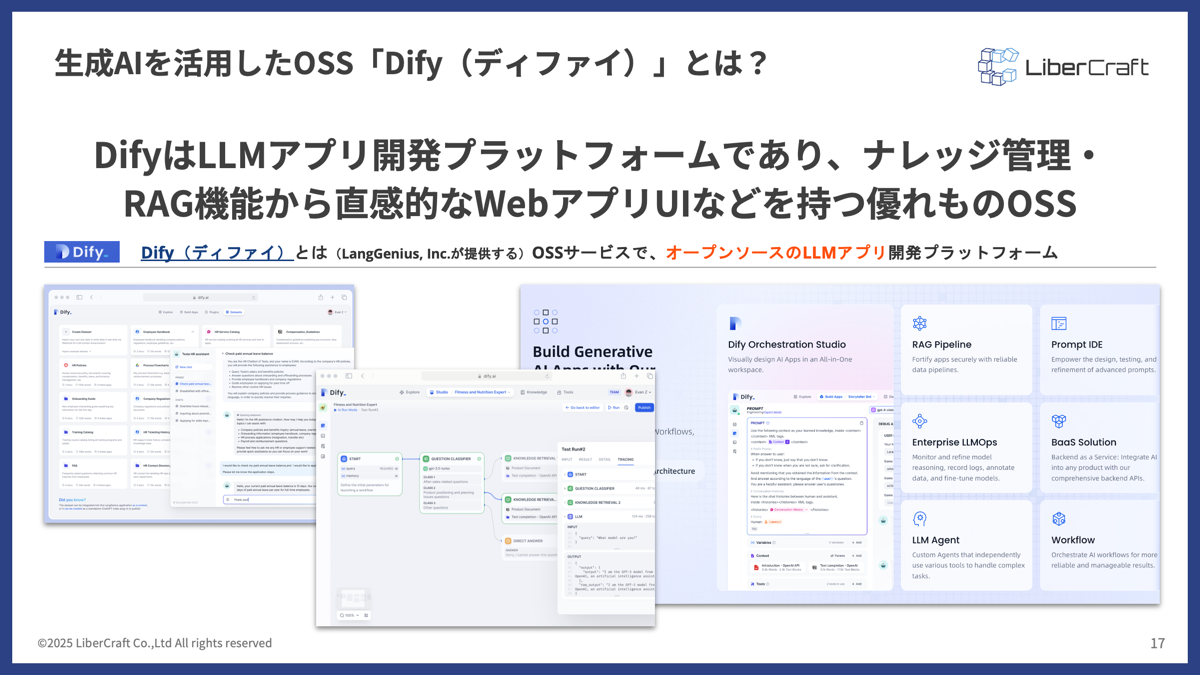

LLMアプリ開発プラットフォーム「Dify」とは?

Difyは、RAGシステムを含むLLMアプリケーションの開発に伴う複雑さと手間を大幅に削減するために設計された、オープンソースのプラットフォームです。

Difyが解決する課題

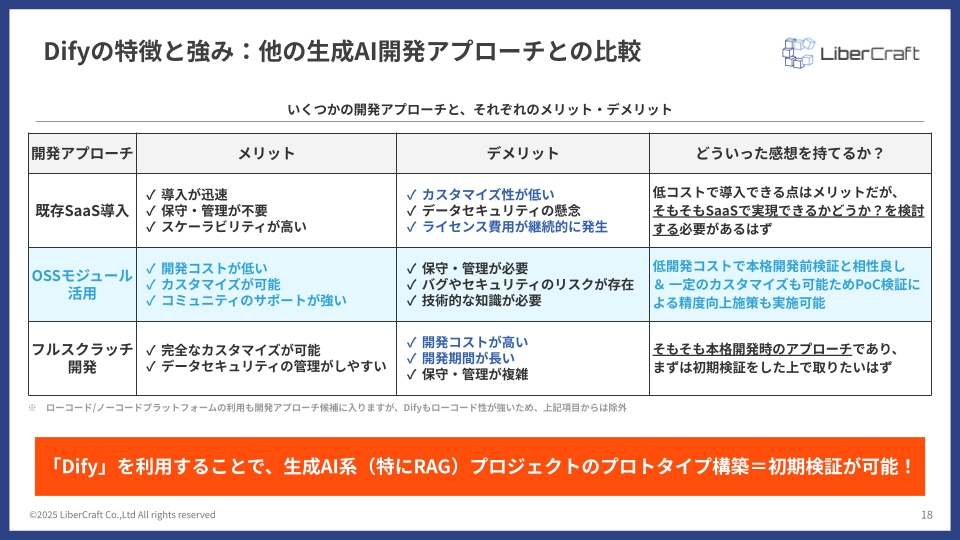

Difyは、SaaS、OSSモジュール活用、フルスクラッチ開発といった既存の開発アプローチの「良いとこ取り」を目指したツールです。

- 既存SaaS: 導入は速いですが、カスタマイズ性が低く、継続的なライセンス費用が発生します。

- OSSモジュール活用: 低コストですが、自社で保守・管理を行う必要があり、セキュリティリスクが伴います。

- フルスクラッチ開発: 自由度は高いですが、開発期間とコストが膨大になります。

Difyの強み

Difyはこれらの課題に対し、以下のようなメリットを提供します。

- 低コストでの高速プロトタイピング: 直感的なUIで、専門的な知識がなくても迅速にRAGアプリケーションのプロトタイプを構築できます。これにより、初期検証のハードルが劇的に下がります。

- ライセンス費用の抑制: OSSであるため、継続的なライセンス費用を抑えることが可能です。

- 柔軟なカスタマイズ性: OSSの利点を活かし、バックエンドのロジックや外部システムとの連携など、柔軟なカスタマイズが可能です。

つまりDifyは、「RAGプロジェクトのプロトタイプ構築を初期検証可能なレベルにまで引き上げる」ための強力なツールであり、AIシステム開発のハードルを大きく下げる存在と言えます。

Difyを活用した具体的な開発プロジェクト事例

理論だけでなく、実際のビジネスシーンでDifyがどのように活用されているのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。これらの事例は、Difyの柔軟性と拡張性の高さを証明しています。

事例紹介:議事録検索から高度な業務アプリケーションまで

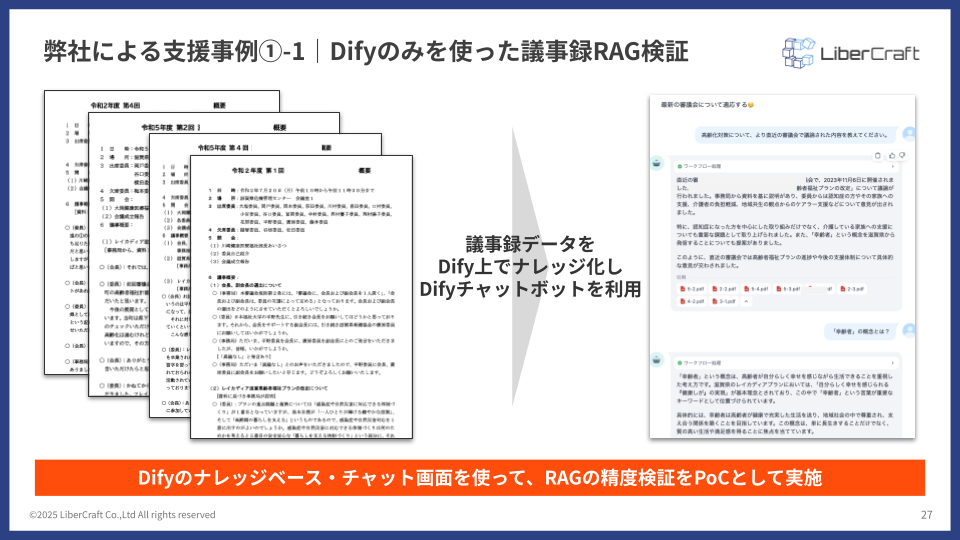

事例1:社内ナレッジ活用(議事録検索RAG)

- 課題: 過去の膨大な議事録の中から、特定の情報を探し出すのに多大な時間がかかっていた。

- 解決策: すべての議事録データをDifyに投入してナレッジベースを構築。Dify単体でRAGチャットボットを作成し、自然言語で質問するだけで関連する議事録の内容を要約して回答できるようにした。

- 効果: 情報検索の時間を大幅に短縮し、社内の知識共有を促進した。

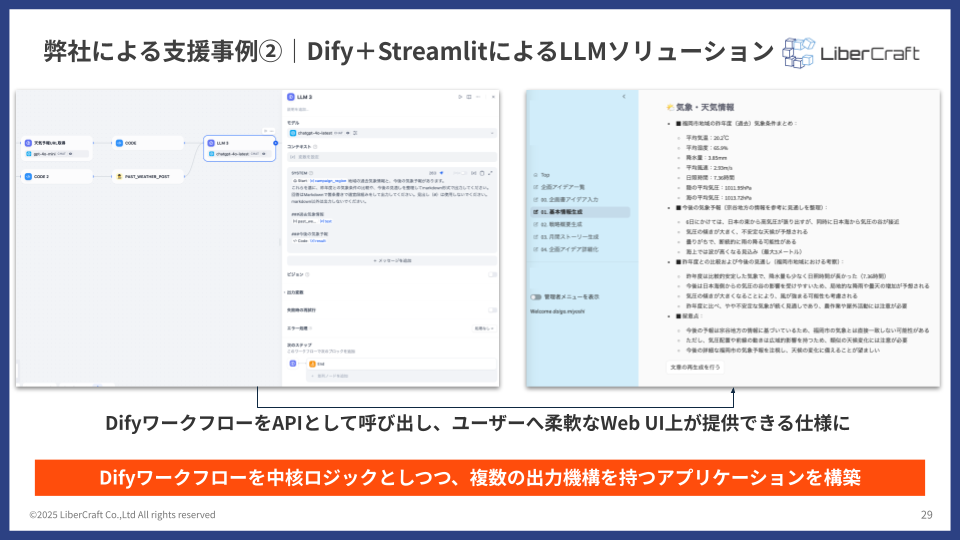

事例2:業務効率化ツール(企画書アイデア生成支援)

- 課題: 小売業の販促企画を立案する際に、市場データ、天候データ、過去の販売実績など、多岐にわたる情報を分析する必要があり、担当者の負担が大きかった。

- 解決策: Difyで複数のワークフロー(市場動向分析、ターゲット顧客設定、戦略概要生成、販促アイデア詳細化など)をAPIとして構築。フロントエンドをStreamlitで開発し、ユーザーがいくつかの基本情報を入力するだけで、段階的に詳細な企画書を自動生成するアプリケーションを構築した。バックエンドでは、外部の気象情報APIや社内のPOSデータとも連携。

- 効果: 企画立案にかかる時間を劇的に削減し、データに基づいた質の高い企画の量産を可能にした。

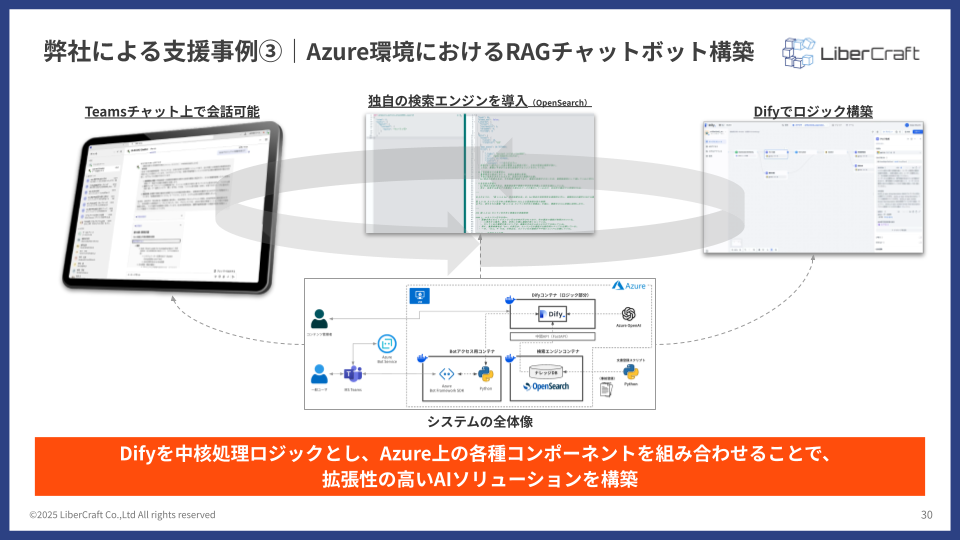

事例3:エンタープライズ向けシステム連携(Azure環境でのRAGチャットボット)

- 課題: 大企業において、セキュリティポリシーや既存のITインフラ(Microsoft Teams, Azureなど)との連携が必須であり、一般的なSaaS型のAIツールでは対応が困難だった。

- 解決策: Difyを処理ロジックの中核に据え、ユーザーインターフェースはMicrosoft Teams、認証はAzure AD、検索エンジンはOpenSearch、LLMはAzure OpenAI Serviceと、既存のAzure環境上のコンポーネントと全面的に連携するRAGチャットボットを構築。

- 効果: 高度なセキュリティを維持しつつ、従業員が使い慣れたTeams上で自然に利用できる社内情報検索システムを実現し、拡張性と保守性の高いソリューションを構築した。

2. 事例から学ぶ成功のポイント

これらの事例から、Difyを活用したプロジェクトを成功に導くための重要なポイントが見えてきます。

- スモールスタートの重要性: 最初から完璧な大規模システムを目指すのではなく、まずはDify単体でPoCを行い、価値を素早く検証することが重要です。事例1のように、まずは限定的なデータでRAGの有効性を確認することから始めます。

- Difyと独自ロジックの組み合わせ: Difyは強力ですが、万能ではありません。事例2や3のように、Difyが得意な「LLMとの対話ロジック」はDifyに任せ、UIの柔軟性や外部データ連携、複雑なデータ処理などはStreamlitやPython、各種クラウドサービスといった外部コンポーネントと組み合わせることで、ソリューションの価値を最大化できます。

自社でAI開発プロジェクトを推進するためのアクションプラン

これまでの内容を踏まえ、自社でAI開発プロジェクトを成功させるために、どのようなステップを踏むべきか、具体的なアクションプランを提示します。

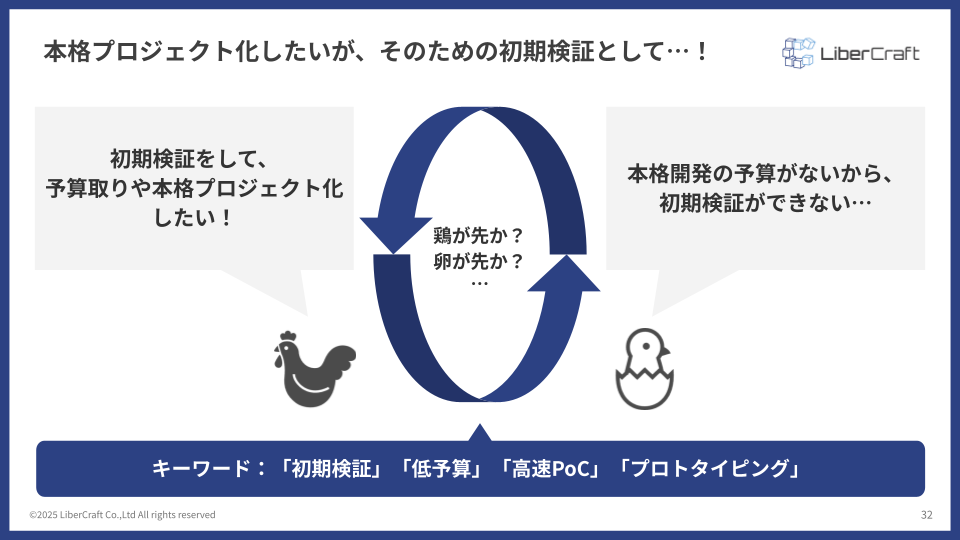

「鶏が先か、卵が先か」問題を超えるための初期検証

多くの企業でAIプロジェクトが進まない原因として、「本格開発の予算がなければ初期検証ができない」「初期検証をしていないので本格プロジェクト化の予算が取れない」という「鶏と卵」の問題があります。

このジレンマを解決する鍵が、「低予算」「高速PoC」「プロトタイピング」です。Difyは、まさにこの初期検証フェーズにおいて絶大な効果を発揮します。まずはDifyを活用して、最小限のコストと時間で「動くもの」を作り、その価値を具体的に示すことが、プロジェクトを次のステップに進めるための最も確実な方法です。

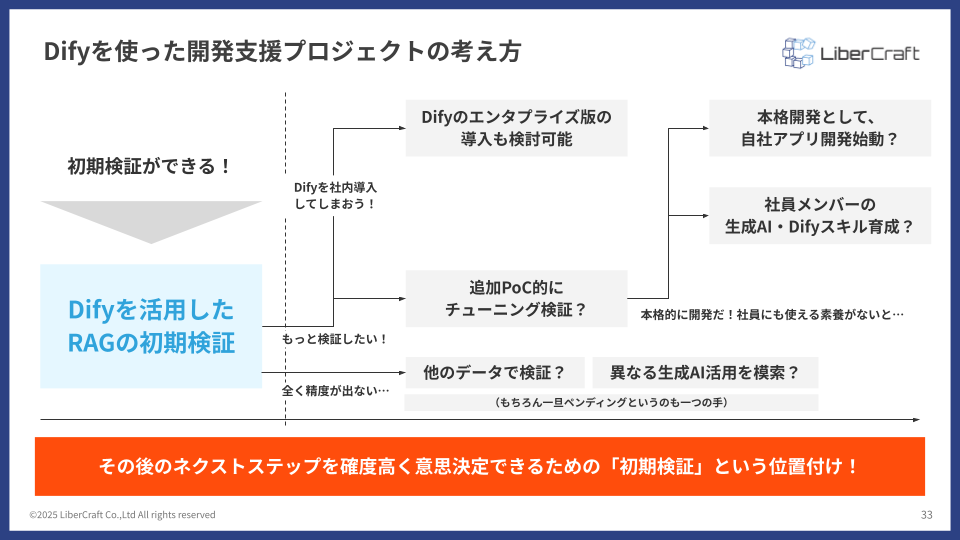

Difyを使った開発プロジェクトの進め方(推奨ステップ)

- Difyを活用したRAGの初期検証: まずは限定的なデータセットで、Dify単体の機能を使って基本的なRAGチャットボットを構築し、その精度や有用性を確認します。

- 検証とチューニング: PoCの結果を基に、プロンプトの調整、データの追加、異なるLLMモデルの試行などを行い、精度向上を図ります。

- 発展的な検証: 他のデータセットでの検証や、より複雑なアプリケーションのプロトタイプ構築へと進み、技術的な実現可能性とビジネス価値をさらに深く検証します。

- 本格開発への移行: 初期検証で十分な成果が得られれば、それを根拠に本格開発の予算を獲得し、内製化や外部パートナーとの連携を視野に入れたプロジェクトへと移行します。

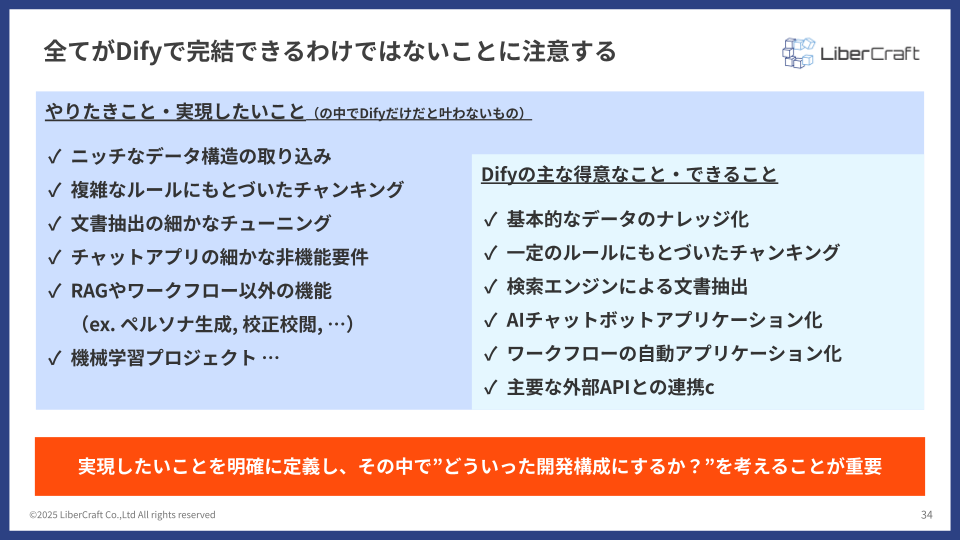

Difyの限界と次の一手

Difyは非常に強力なツールですが、万能ではありません。Difyで「できること」と「できない(または不得意な)こと」を理解し、適切なタイミングで次のステップに進むことが重要です。

Difyが得意なこと(Difyに任せるべき領域)

- データ構造の定義やクリーニング

- 複雑なルールや細かいチューニング

- プロンプトの作成

- RAGの基本的な機能要件

- 機械学習プロジェクトのプロトタイピング

Difyだけでは難しいこと(外部の開発が必要になる領域)

- 基本的なデータのナレッジ化(大量データのETL処理など)

- 検索エンジンの高度なチューニング

- 一定ルールにもとづいた文書抽出

- AIチャットボットの完全なアプリケーション化(認証、ログ管理など)

- 主要な外部APIとの連携

プロジェクトの要件がDifyの得意領域を超える場合は、Pythonや各種フレームワーク、クラウドサービスなどを活用した独自開発が必要になります。この「どこまでをDifyで開発し、どこからを独自開発にするか」という見極めが、開発の効率性とソリューションの品質を左右する重要なポイントです。

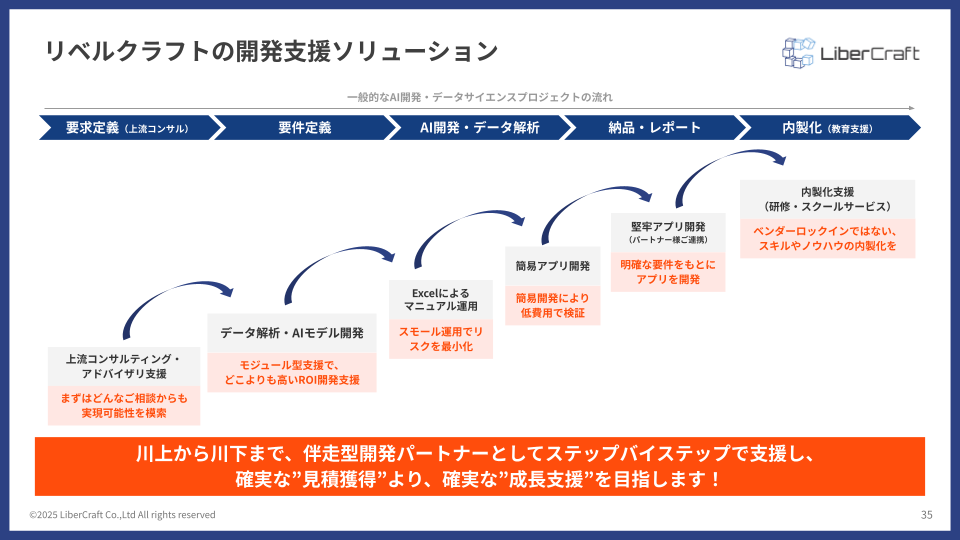

開発支援ソリューションの活用

AIプロジェクトを成功に導くには、技術力だけでなく、ビジネス要件の定義からデータ分析、モデル開発、そして内製化支援まで、幅広い専門知識と経験が必要です。

株式会社リベルクラフトでは、こうした一連のプロセスをステップバイステップで支援する開発ソリューションを提供しています。

- 要求定義(上流コンサル): ビジネス課題のヒアリングから、AIで解決すべきテーマを特定します。

- AI開発・データ分析: PoCから本格開発まで、データ分析とモデル構築を支援します。

- 簡易アプリ開発: DifyやExcelなどを活用し、低コストで迅速にプロトタイプを開発します。

- 内製化支援: スキルスクールやノウハウの移管を通じて、企業が自律的にAI開発を推進できる体制構築を支援します。

このような外部パートナーと連携することも、プロジェクトを成功に導くための一つの有効な手段です。

おわりに:AI活用はゴールではなく、事業成長のための手段

本記事では、LLMアプリ開発プラットフォーム「Dify」と「RAG」技術を活用した、AIシステムの高速開発手法について、具体的なアプローチから実践的な事例までを網羅的に解説しました。

重要なことは、「AIツールの導入自体がゴールではない」ということです。Difyのような優れたツールは、あくまで手段に過ぎません。真の目的は、AIを活用して「業務を改善し、事業を成長させること」にあります。

そのためには、まずDifyのようなツールを使って「低予算・高速」にプロトタイプを作り、AI活用の具体的なイメージと価値を社内で共有することから始めるのが最も効果的です。そして、その初期検証の結果をもとに、徐々に本格的なシステムへと育てていく。このステップバイステップのアプローチこそが、変化の速い時代においてAIプロジェクトを成功に導く鍵となるでしょう。

本記事が、皆様の会社で「深いAI活用」を進めるための一助となれば幸いです。

また、以下の資料では、Difyの実践的な活用方法について、事例を交えてわかりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。