「Difyを使ってみたいけれど、本当に安全なのか心配」「機密情報を扱うのにセキュリティ面は大丈夫?」と不安を抱く方は少なくありません。特に業務で利用する場合、情報漏洩や不正アクセスのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じなければ安心して導入することはできません。

Difyを導入・活用する際には、セキュリティの仕組みやデータ管理の考え方を理解し、自社の利用環境に応じて安全に使用するポイントを押さえることが大切です。

そこで本記事では、

- Difyのセキュリティ概要

- セキュリティリスク軽減方法

- 中国企業との関連性

について解説します。

「Difyのセキュリティ対策だけでは不安」「そもそもDify自体の活用はできない」という方は弊社リベルクラフトへ相談ください。

リベルクラフトでは、コンサルティング〜導入・教育まで一気通貫で支援。また、Difyのセキュリティ対策において、自社保有のGPUサーバー活用や保守メニューなども用意しています。

セキュリティ対策に少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら

Difyの特徴

Difyは、専門的なプログラミング知識がなくても生成AIを活用したアプリケーションを作成できるプラットフォームです。直感的に使える画面操作でワークフローを構築できることに加え、既存の業務システムや外部サービスと連携させやすい点が挙げられます。

また、利用環境については柔軟性が高く、一般的なクラウド上で利用するだけでなく、プライベートクラウドや社内サーバーなど閉じたネットワーク内に環境を構築することも可能です。

そのため、機密性の高いデータを扱う企業でも、自社のセキュリティ基準に沿って安全に導入・運用できる点が強みといえるでしょう。

Difyのセキュリティ

Difyはどのようなセキュリティ対策を実施しているのかを、以下3つの視点で解説します。

- 国際的なセキュリティ認証の取得

- ユーザーデータの保護・法規制への準拠

- セキュリティ対策と透明性の確保

国際的なセキュリティ認証の取得

Difyは公式に国際的なセキュリティ認証を取得し、ユーザーデータの保護と法規制遵守、高い透明性と一元管理されたセキュリティ対策を特徴としています。

それぞれの概要は以下の通りです。

| 認証 | 主な内容 |

|---|---|

| SOC 2 Type I | 一時点での組織のセキュリティ管理体制を第三者が検証し、設計・運用状況を評価。主に初期導入時の評価 |

| SOC 2 Type II | 一定期間(数ヶ月~1年)の実運用を通し、セキュリティ管理体制がきちんと機能しているかを第三者が詳細に検証する認証 |

| ISO 27001:2022 | 情報セキュリティ管理システム(ISMS)に関する国際規格。機密性・完全性・可用性の3要素をリスク管理と運用で担保 |

| GDPR認証 | EU一般データ保護規則(GDPR)に準拠していることを示す。個人情報保護のためのデータ取扱契約(DPA)締結が必須 |

上記の認証を取得していることで、Difyは国際的にも信頼性の高いセキュリティ基準に準拠していることが証明されており、利用企業は安心してデータを預けることができます。

特に、金融・医療・製造といった厳格なセキュリティ要件が求められる業界でも、国際規格に沿った運用が保証されているため、導入時のハードルを下げる効果があります。

Difyのセキュリティ認証について詳しく知りたい方は公式サイトをご覧ください。

→Difyのセキュリティ認証についての詳細はこちら

ユーザーデータの保護・法規制への準拠

Difyは、ユーザーが安心して利用できるようにデータ保護契約(DPA)を整備し、国際的に重要とされるGDPRをはじめとした法規制に準拠したデータ管理を実現しています。

GDPRとは、2018年5月にEUで施行された個人情報保護に関する厳格なルールであり、EUに住む人々の個人データを扱うすべての組織に適用されます。つまり、たとえ日本の企業であっても、EU圏のユーザーや顧客のデータを扱う場合には、この規則を守らなければならないということです。

さらに、DPAはデータ管理者とデータ処理者の間で取り交わされる法的拘束力のある契約で、

- GDPRの義務を両者が遵守すること

- 個人の権利をしっかりと守ること

を保証します。この仕組みによって、ユーザーのデータは安全かつ透明性をもって管理され、プライバシーが確実に保護される体制が整えられています。

セキュリティ対策と透明性の確保

Difyは、セキュリティを強固に維持するために「セキュリティ・トラストセンター」を設置しています。このセンターでは、

- データの安全性:不正アクセスの防止

- 可用性:必要なときに利用できる状態

- 信頼性:正確で改ざんのない状態

- 物理的なセキュリティ:サーバーへの不正侵入防止など

まで、幅広い課題を一元的に管理しています。

特に有料プランの利用者は、SOC 2 Type Iレポートや定期的に実施される侵入テストの報告書など、外部監査や検証によって担保されたコンプライアンス資料を専用のセキュリティ窓口から入手することができます。

利用者はDifyがどのようにセキュリティを確保しているのかを明確に確認でき、安心して業務に活用できます。つまりDifyは、単にサービスを提供するだけでなく、基準に則った高度なセキュリティを維持し、運用状況を積極的に開示することで、透明性を実現しているのです。

セキュリティリスクを軽減してDifyを利用する方法

Difyを業務に導入したいけれど「情報漏えいが怖い」「本当に安全に使えるのか不安」という方は少なくありません。こうした悩みは、セルフデプロイ(自社サーバーに構築して運用する方法)がおすすめです。

セルフデプロイとは、クラウドサービスに依存せず、自社で管理するサーバーやプライベートクラウドにDifyを構築する方法です。

セルフデプロイのメリットは、主に2つです。

- 情報セキュリティを強化できる

- システム運用を柔軟に調整できる

Difyを利用する際に外部クラウド環境に依存せず、自社のセキュリティポリシーや業務要件に沿った形で運用できるようになります。

たとえば、重要な顧客情報や研究開発データを外部に預ける必要がなくなるため、情報漏えいのリスクを軽減できます。また、アクセス権限の細かな設定やファイアウォールの導入など、自社環境に適した対策を自由に追加できる点も強みです。

Difyにセルフデプロイを設定する手順

セルフデプロイを実行するためには以下3つの手順を実施する必要があります。

- Dockerの準備をする

- Difyをダウンロードして設定

- Difyを起動する

1.Dockerの準備をする

まずはDifyを動かすための基盤としてDockerを導入します。Dockerとは、アプリケーションを「コンテナ」と呼ばれる仕組みで、アプリを動かすために必要なプログラム本体・ライブラリ・設定ファイルなどをひとまとめにした箱のようなものです。

まずは古いパッケージを削除するために、以下のコードを入力します。入力するのはMacであれば 「command+スペース」→「ターミナル」で入力した場合に表示される欄に入力します。

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

続いて、Docker公式のリポジトリから最新のソフトをインストールできるように設定します。そのためにGPGキーという「信頼できる証明書」を登録します。これを入れることで、不正なソフトではなく本物のDockerを導入できるようになります。

sudo apt update

sudo apt install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

準備ができたら、Dockerをインストールします。以下のコマンドを実行すれば、基本的なDocker本体に加え、コンテナの操作や構築に必要なツール一式が入ります。

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

ここまで終えると、Difyを動かす土台が完成です。

2.Difyをダウンロードして設定

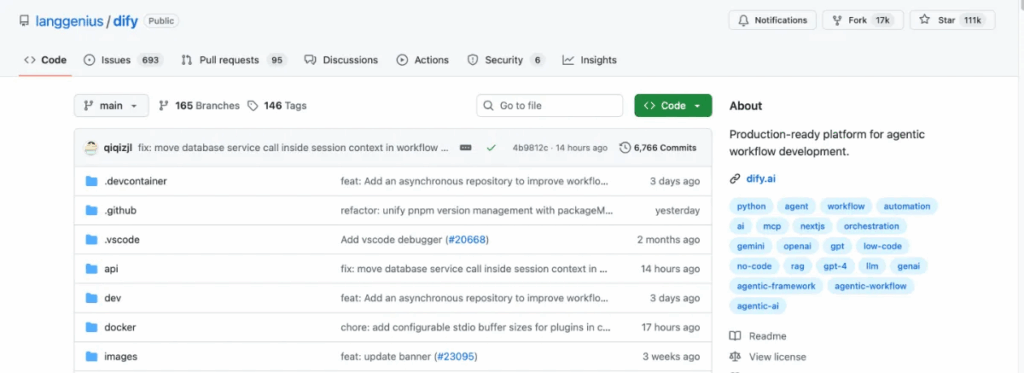

次に、Dify本体をサーバーに取り込みます。DifyはGitHubという公開リポジトリで配布されているため、そこからソースコードを取得して環境を整えます。

git clone https://github.com/langgenius/dify.git

このコマンドを実行すると、Difyの最新ソースコード一式がサーバーにコピーされます。

次にDocker用ディレクトリへ移動するため、以下のコードを入力します。

cd dify/docker

ここにDifyを動かすための設定ファイルや実行用スクリプトがまとめられています。最後は、設定ファイルをコピーして、編集します。

cp .env.example .env

ここで作られる.envファイルは「環境設定ファイル」で、API Keyやタイムゾーンなど、自分の利用環境に合わせて調整する部分です。たとえば、日本で利用する場合はタイムゾーンを、「Asia/Tokyo」にしておくと便利です。

3.Difyを起動する

準備ができたら、Difyを起動してみましょう。以下のコマンドでDifyがバックグラウンドで実行されます。

docker compose up -d

次に動作確認を行います。以下のコードを入力しましょう。

docker compose ps

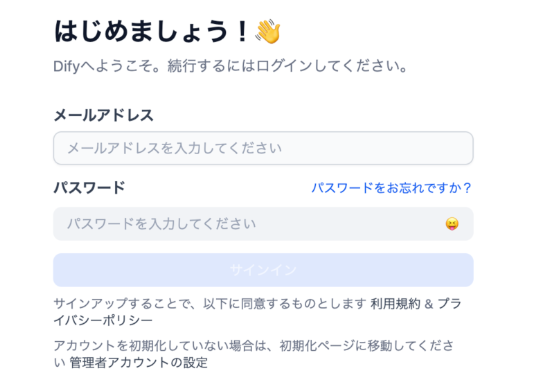

実行中のコンテナが表示されれば、正常に起動している証拠です。では、実際にブラウザでアクセス・動作確認をしてみましょう。

上記はアカウントのセット画面です。セットアップしたらログインを実施します。

これでセルフデプロイの設定は完了です。

また、「セキュリティ対策を実施しても不安」という方は弊社リベルクラフトが提供するGPUサーバーを利用するのがおすすめです。

リベルクラフトのGPUサーバーでは、APIコストを90%削減し、機密データを外部に出さない堅牢なセキュリティ対策をしています。セキュリティに不安を持つ方は、以下のリンクからリベルクラフトについてチェックしてみてください。

⇨Difyに関するリベルクラフトへのご相談はこちら

ユーザーが実施すべきセキュリティ対策

Difyを利用する際にユーザー側でも実施できるセキュリティ対策はあります。ここでは、5つの対策方法について紹介します。

- アクセス権限やパスワードの強化

- ファイアウォールの設定

- APIキーの管理を徹底

- 最新版へのアップデート

- 定期的なセキュリティ監査

アクセス権限やパスワードの強化

Difyを使うときに注意すべきなのは「誰がどこまで操作できるのか」という権限とログイン情報の管理です。パスワードはできるだけ複雑にし、英数字や記号を組み合わせて12文字以上にすると安心です。

また、多要素認証を組み合わせることで、不正ログインを防ぐ効果が高くなります。アカウント管理では「最小限の権限」だけを付与することが推奨されており、閲覧や編集を許す相手を限定すれば、内部からの情報漏えいも防止できます。

ファイアウォールの設定

ネットワーク経由の攻撃を防ぐには、ファイアウォールを設定して外部からの不正な通信をブロックすることが有効です。特に、Webアプリケーションファイアウォール(WAF)を導入すれば、

- SQLインジェクション

- クロスサイトスクリプティング(XSS)

といった攻撃から守ることができます。加えて、VPNやIPアドレス制限をかければ、社外からの不審なアクセスを遮断可能です。

実際にDify公式でもファイアーウォールの利用が推奨されています。

Dify のセルフデプロイ バージョンでは、Dify サーバーが呼び出されるインスタンスは 1 つだけです。これは、API 機能を介して更新を確認するためです。これは、バックエンドの管理者によってトリガーされる必要があります。その他のリモート サーバー テクノロジは使用されていないため、安全に使用できます。

それでも懸念がある場合は、ファイアウォールを設定するなどの対策でデータを保護できます。

出典:Dify

通信経路は必ずHTTPS化し、定期的に脆弱性テストやネットワークスキャンを行うことで、安全性を高められます。

APIキーの管理を徹底

APIキーとは、アプリや外部サービスを利用するときに「あなたが正しい利用者かどうか」を証明するための鍵です。もし情報が外部に漏れてしまうと、知らない第三者がそのサービスに勝手にアクセスし、不正利用される危険性があります。

リスクを避けるために、APIキーは 定期的に更新することが大切です。古いキーを使い続けるのではなく、新しいキーに切り替えることで、万が一漏えいしても長期間悪用される心配を減らせます。また、使わなくなったキーをそのまま放置すると不正利用の温床に。不要なキーは速やかに無効化または削除し、利用中のものだけを管理するようにしましょう。

そのため、環境変数や専用のセキュアストレージを活用して安全に管理するのが基本です。そして、APIキーには利用範囲や権限を設定できますが、常に「最小限の権限」だけを付与することが望ましいです。

最新版へのアップデート

ソフトウェアは常に改良や修正が行われています。これは新しい機能を追加するためだけでなく、セキュリティ上の弱点を修正する意味もあります。Difyも例外ではなく、開発元が定期的にアップデートを提供し、見つかった不具合やセキュリティリスクを改善しています。

もし古いバージョンをそのまま使い続けると、すでに公開されている脆弱性を攻撃者に悪用される恐れがあります。特に業務で使う場合は、自社の大切な顧客情報や機密データが狙われる可能性があるため、アップデートを怠らないようにしましょう。

安全に利用するためには、定期的に最新バージョンやセキュリティパッチを適用することが必要です。「忙しいから後でいいや」と先延ばしにするのではなく、週単位や月単位でアップデートを確認する習慣を作りましょう。

定期的なセキュリティ監査

最後に大切なのが「振り返りと点検」です。アクセスログを確認し、不審なログインやデータ操作がないかを監視しましょう。

加えて、専門の監査ツールやセキュリティ診断を導入すれば、普段の利用では気付けない弱点も洗い出せます。ネットワークスキャンや脆弱性テストを定期的に行い、問題が見つかれば早めに修正する。面倒ではありますが、定期的に確認する取り組みが、長期的な安全性を守る鍵となります。

弊社リベルクラフトでは、Difyを安全に利用するためにGPUサーバーを保有していると先述しましたが、アップデート対応、脆弱性パッチの情報連携、障害時の原因切り分けなどを含めた保守メニューもご用意しています。

以下のリンクからセキュリティに関して詳細をチェックできますので、ご確認ください。

⇨リベルクラフトが実施するセキュリティ監査・対策における詳細はこちら

Difyと中国企業に関与はない

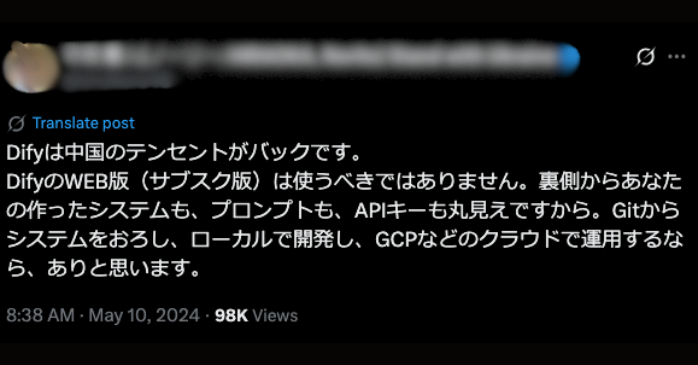

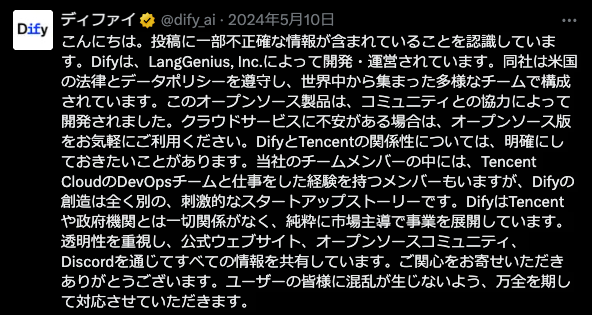

DIfyは中国企業に関連があるのでは?というツイートが物議を醸しています。下記は実際のツイートで、これに対してDify公式は全面的に否定をしています。

結論から言えば、Difyは中国企業との関係はないと言えるでしょう。

Difyはアメリカを拠点とした開発体制で、ソースコードもGitHub上でオープンに公開されています。透明性の高いプロジェクト運営が行われており、中国企業による資本や運営の影響は一切確認されていません。

また、国際的なセキュリティ認証を取得している点からも、外部からの監査を受けながらグローバル基準で運営されていることがわかります。SNS上で出回る噂に過度に惑わされる必要はなく、利用者は事実ベースで安全性や信頼性を判断することが重要です。

Difyのセキュリティ対策に不安がある方は「リベルクラフト」へ

Difyは、国際的なセキュリティ認証の取得、ユーザーデータ保護への取り組み、セルフデプロイによる運用方法を備えており、企業が安心して導入できる環境を整えています。

実際に導入する際は、

- パスワードやアクセス権限の強化

- ファイアウォールの設定

- APIキー管理

- 最新バージョンの維持

- 定期的なセキュリティ監査

といった基本的な対策を組み合わせることが大切です。外部のリスクに左右されず、自社基準に合った形でDifyを安全に活用することができます。

また、「Difyのセキュリティ対策だけでは不安」「Difyのセキュリティ対策がそもそもできない」という方は、弊社リベルクラフトへご相談ください。

リベルクラフトでは、Difyの導入活用支援・内製化支援・セキュリティ対策を実施しています。導入から教育まで一気通貫で支援しますので、以下のリンクからぜひご相談ください。

⇨リベルクラフトへの無料相談はこちら