「Difyの使い方を詳しく知りたい」「操作方法がわからない」という方も多いでしょう。Difyはプログラミングの知識がなくても、生成AIアプリを開発できるプラットフォームです。

基本的な操作方法をおさえれば、Difyを使用したことがない方でも簡単に生成AIアプリを作成できます。

そこで本記事では、

- Difyの特徴

- Difyの使い方

- Difyで生成AIアプリを作成する方法

を画像付きでわかりやすく解説します。初心者の方でも取り組める内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

リベルクラフトでは、企業が自社の業務に合わせてDifyを最大限活用できるよう、導入から運用、研修まで一貫して支援しています。

本記事では使い方について解説していますが、使い方がわからないという方へのコンサルティングも実施。PoC(検証導入)だけで終わらず、事業成果につながる活用を実現したい方はぜひご相談ください。

⇨リベルクラフトのDify導入支援の詳細はこちら

Difyとは

Difyは、プログラミングの知識がなくても直感的な操作だけでAIチャットボットやAI生成アプリを作成できる、ノーコード型の生成AIプラットフォームです。

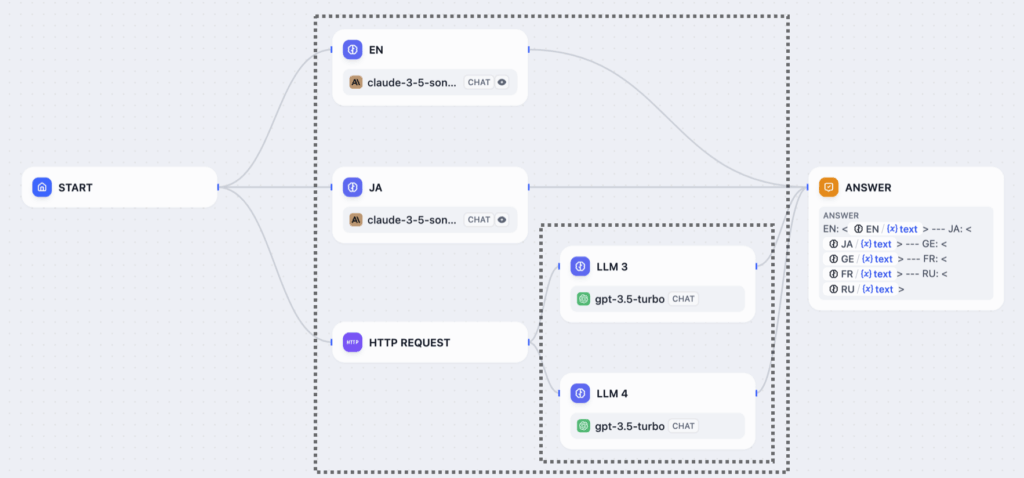

画面上のドラッグ&ドロップで処理ブロックや機能を視覚的に構築できるインターフェースが特徴であり、複雑なワークフローや条件分岐もマウス操作のみで設計できます。

管理画面は日本語対応しているため、英語や技術に自信のないユーザーでも使いこなせますし、業務マニュアルや社内ドキュメントなどをAIモデルが参照して回答させる「RAGエンジン」も標準搭載。

また、OpenAIのGPTシリーズやAnthropic Claude・Hugging Faceなど幅広い大規模言語モデルや画像生成モデルに連携し、用途に合わせて柔軟にAIバックエンドを切り替えることが可能です。

Difyの6つの特徴

Difyは主に6つの特徴を搭載しています。それぞれ解説します。

- ノーコード・ローコードで利用可能

- RAGを標準搭載

- 複数LLMの切替が可能

- OSS・オンプレどちらも対応

- API/BaaS としても利用可能

- ブラウザ・ローカルそれぞれで利用可能

ノーコード・ローコードで利用可能

Difyの魅力は、複雑なプログラミング知識を必要とせずに、直感的なブラウザ操作だけで本格的なAIアプリケーションを構築できる点です。

管理画面上でブロックをドラッグ&ドロップするだけで処理フローを設計でき、

- プロンプト設定

- 分岐条件の指定

- 外部API呼び出しなど

の複雑な機能も、フォーム入力やスイッチ操作といった簡単な操作で実現できます。

例えば、顧客問い合わせ対応ボットを作る場合、システムプロンプト欄にAIの役割を記述し、ワークフロー上で「ユーザー入力から AI回答」という流れをブロックで繋げるだけで、わずか数十分で実用的なプロトタイプが完成します。

従来なら数日から数週間かかる開発期間を短縮でき、非エンジニアでもAI活用の恩恵を受けられる仕組みです。

RAGを標準搭載

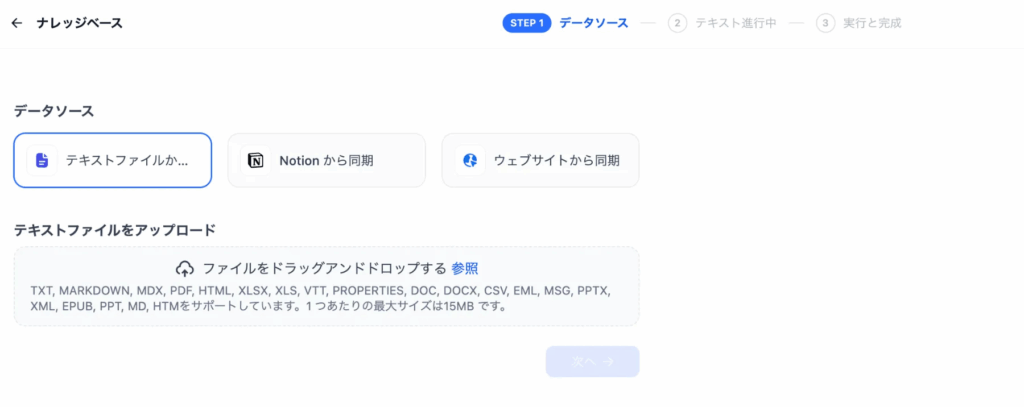

DifyにはRAG機能が標準で組み込まれており、LLMが持つ一般的な知識だけでなく、企業固有の情報や専門的なナレッジを活用した高精度な回答生成を実現します。

わかりやすく説明する、Web上にはない情報を登録でき、ユーザーの質問に対してその場で関連情報を検索し、内容を基にLLMが回答を生成できるのです。

つまり、社内規定や製品仕様書といった独自情報への対応が困難だったAIを、企業や業務に特化したAI応答を可能になるということ。

管理画面での簡単なデータアップロード操作で、専門知識を持たない担当者でも自社のナレッジを活かしたAIアプリを構築でき、回答生成時に参照する情報の範囲やトーンの調整なども柔軟に設定できます。

以下の記事では、DifyとRAGで実現できる生成AIの高速開発について解説しています。基礎知識だけでなく、具体的な開発手法やプロジェクト事例も紹介していますので、最後までご覧ください。

参考記事:DifyとRAGで実現するAIシステム高速開発ガイド 成功事例から学ぶ具体的開発手法

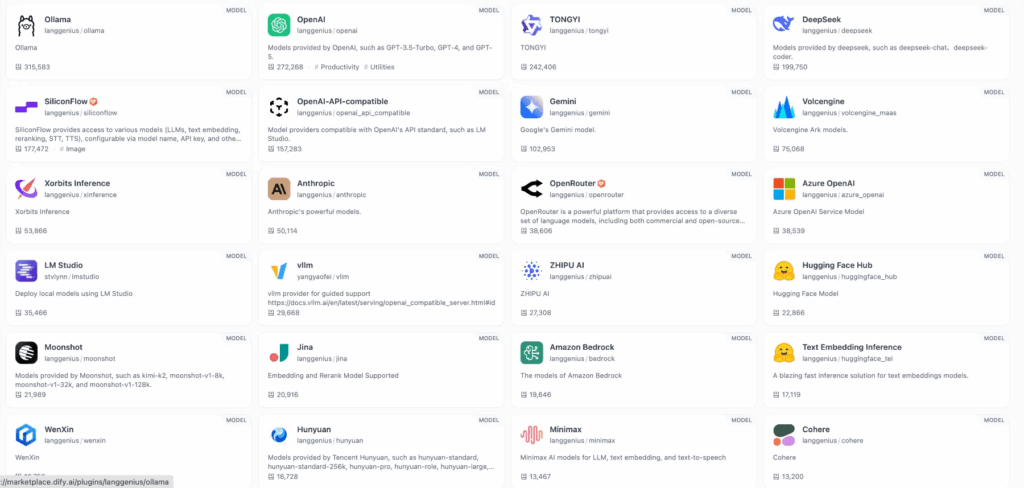

複数LLMの切替が可能

Difyでは、さまざまな生成AIの切り替えが可能です。切り替えられる生成AIには、

- OpenAI GPT-4

- Claude

- Gemini

などがあります。ワークフロー内にIF/ELSEブロックや条件分岐ロジックを配置することで、質問内容の複雑さに応じて軽量モデルと高性能モデルを使い分けられるのです。

例えば、コスト効率を重視する場面では安価なモデルを、精度を求める場面では高性能モデルを選択するといった柔軟な運用が実現できます。簡単な用語説明にはGPT-3.5を使用し、複雑な故障解析にはGPT-4 Turboを使うといった具合に、処理の重さや費用対効果を考慮した最適なモデル選択が可能です。

複数のAIモデルの強みを組み合わせたより高度なAIアプリケーションを構築できるメリットがあります。

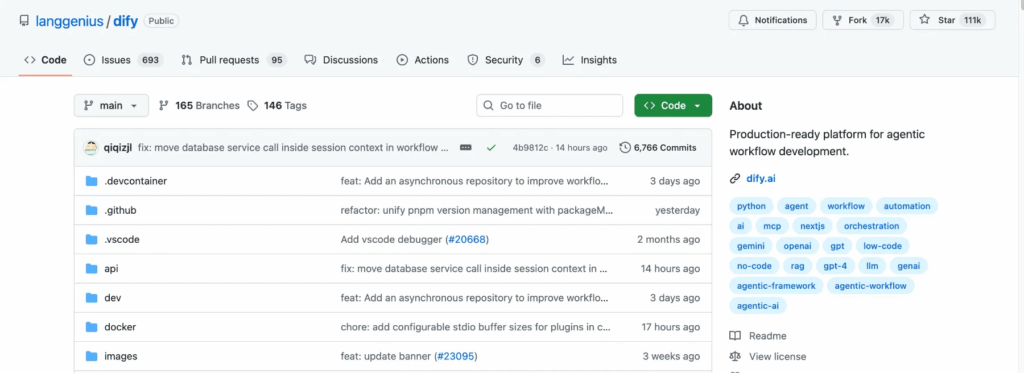

OSS・オンプレどちらも対応

DifyはオープンソースソフトウェアとしてGitHubで公開されており、企業は自社のセキュリティポリシーに合わせてオンプレミス環境での運用とクラウド版での運用を選択できる柔軟性を持っています。

それぞれの特徴・メリットは以下の通りです。

| 特徴 | メリット | |

|---|---|---|

| オンプレミス版 | Dockerを使用してローカル環境にDifyを構築することで、機密情報や社内データを外部サーバーに送信することなく、完全に自社内でAI活用を実現 | 情報漏洩リスクの低減と、厳格なセキュリティ要件を満たす企業での安心した導入が可能 |

| クラウド版 | 公式サイトにログインするだけで即座に利用開始でき、サーバー管理やメンテナンスの手間が不要 | セキュリティレベルに応じて最適な運用形態を選択でき、カスタマイズも自由に行える |

どちらを選択するかは自社のセキュリティ要件や運用体制、利用目的に大きく左右されます。Difyの強みは単なる選択肢の多さではなく、企業の成長ステージや業界特性に応じて柔軟に環境を変えられる点にあります。

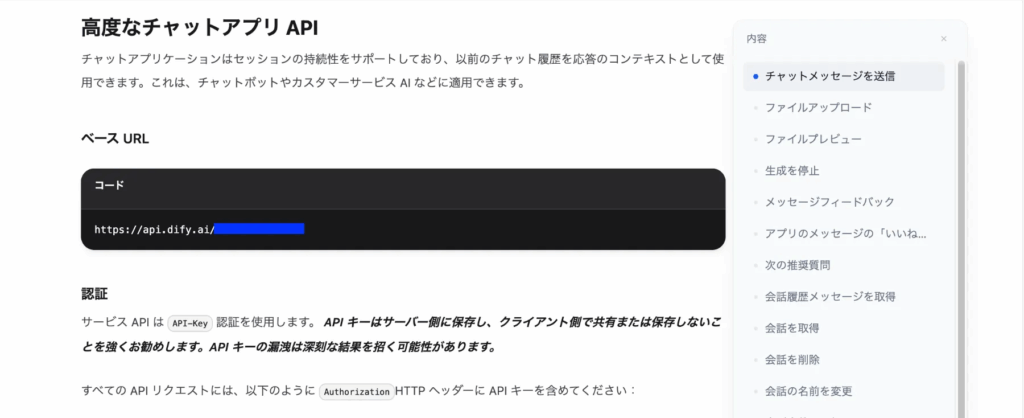

API/BaaS としても利用可能

DifyはBaaS/APIを提供しており、開発者は複雑さを気にすることなく、フロントエンドアプリケーションから直接LLMの機能にアクセスできます。

API経由での利用により、既存の社内システムやWebサービスにDifyの機能を組み込むことが可能で、

- SlackやChatworkといった社内チャットツールとの連携による自動応答システムの構築

- Webサイトのお問い合わせページでの入力内容の事前審査

- 書類作成業務の自動化

など、幅広い業務効率化が実現できます。

APIキーの一元管理機能により、複数のLLMプロバイダー間の切り替えも簡単で、ログ分析、注釈、ユーザーアクティビティの観察なども視覚的に操作できるため、運用管理も効率的に行えます。

ブラウザ・ローカルそれぞれで利用可能

Difyは、ユーザーの利用環境や要件に合わせて、Webブラウザ経由でのクラウド版利用と、自社サーバーでのローカル版構築の両方に対応した提供形態を採用しています。

クラウド版では、公式サイトにアクセスしてアカウント作成するだけで即座に利用開始でき、システムの更新や保守は運営側で自動対応されるため、ユーザーはメンテナンス作業を気にせずに開発に集中できる利便性があります。

一方、ローカル版はDockerを使用して自社環境に構築でき、インターネット接続なしでも稼働させることが可能で、機密情報を外部に送信するリスクを完全に排除できるセキュリティ上のメリットがあります。

ブラウザ環境でのDifyの使い方

ここからは実際にブラウザ環境・ローカル環境でのDifyの使い方について解説します。

- 1.公式サイトにアクセス/ログイン

- 2.APIを設定する

- 3.モデルプロパイダーを選択する

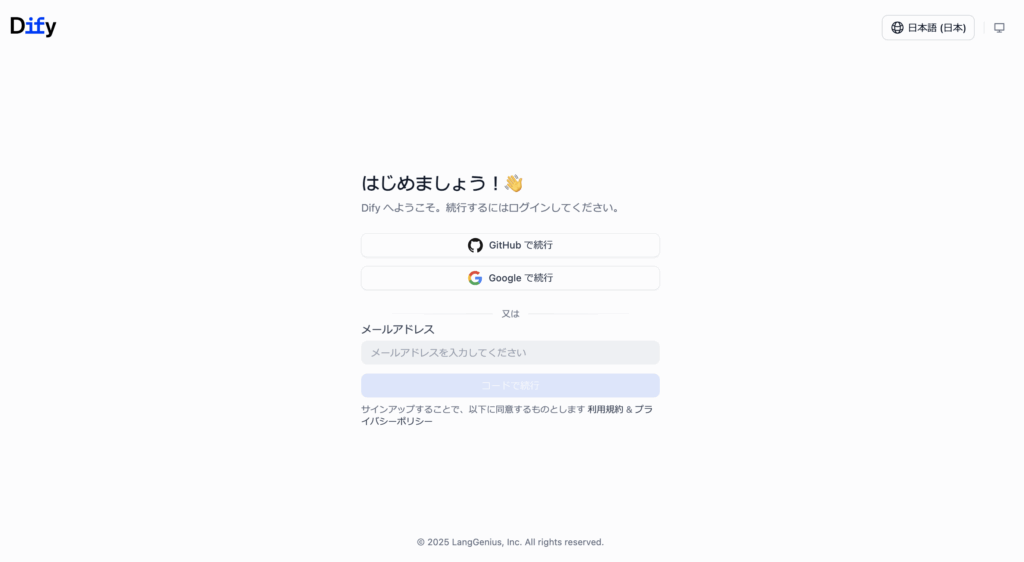

1.公式サイトにアクセス/ログイン

まずはDifyの公式サイトにアクセスし、ログインを行っていきます。

ログイン方法は主に3つあり、

- Githubアカウントでログイン

- Googleアカウントでのログイン

- メールアドレスでの登録

があります。今回はGoogleアカウントでログインをしていきます。

2.APIを設定する

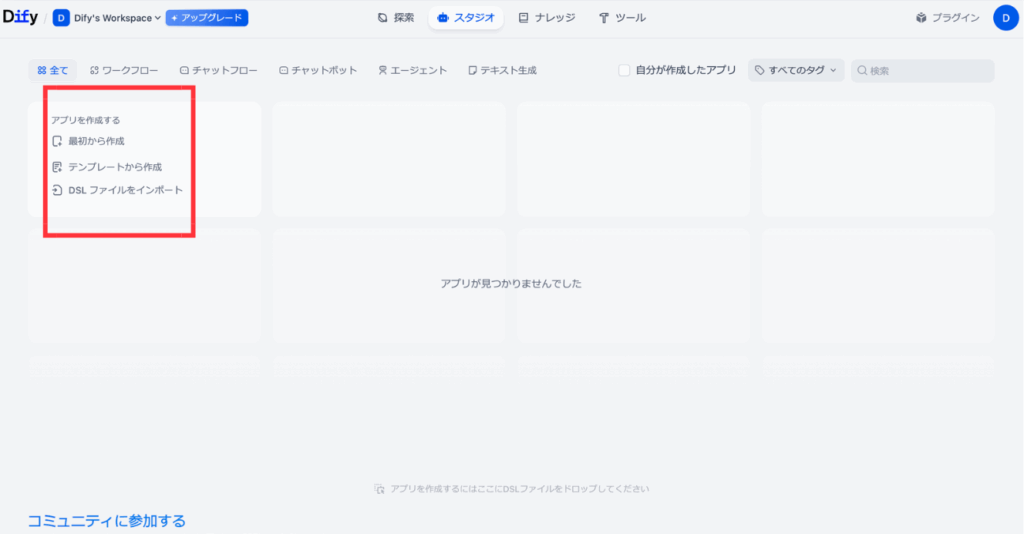

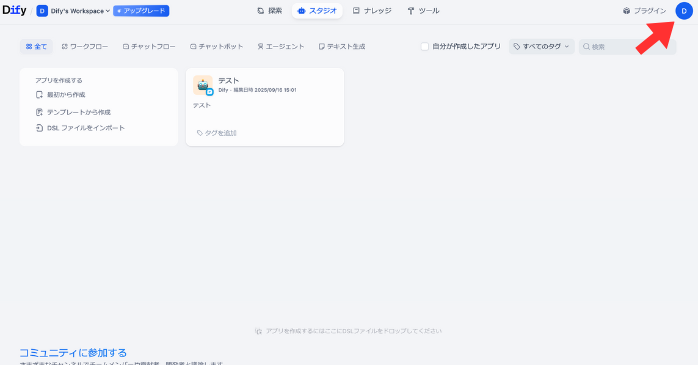

ログインができたら、以下の画面に遷移されます。ここでは、使用する前の段階としてAPIの設定を実施します。

上記のアプリ開発画面上から「最初から作成」を選択します。

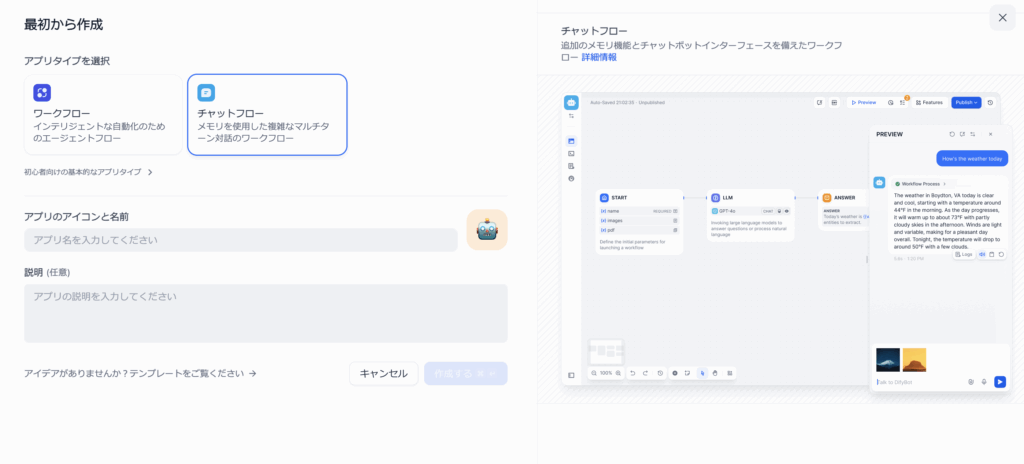

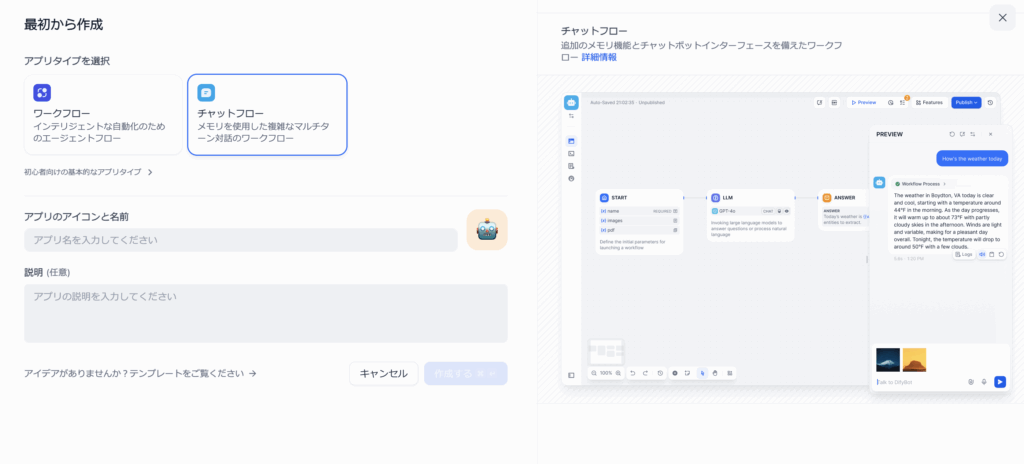

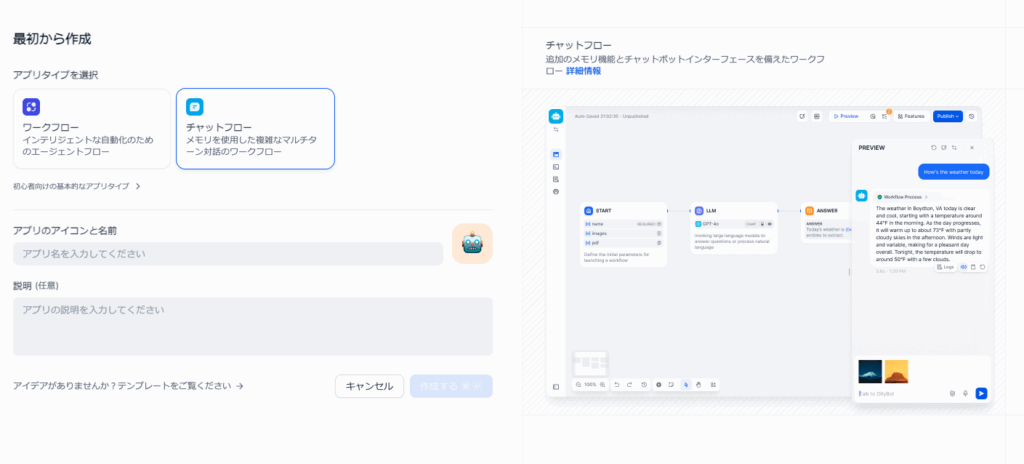

すると以下の画面に移動します。ここでは、「アプリのタイプ」や「アイコン/名前」などを選択しますが、APIを設定する段階なので「テスト」などと入力するだけで問題ありません。

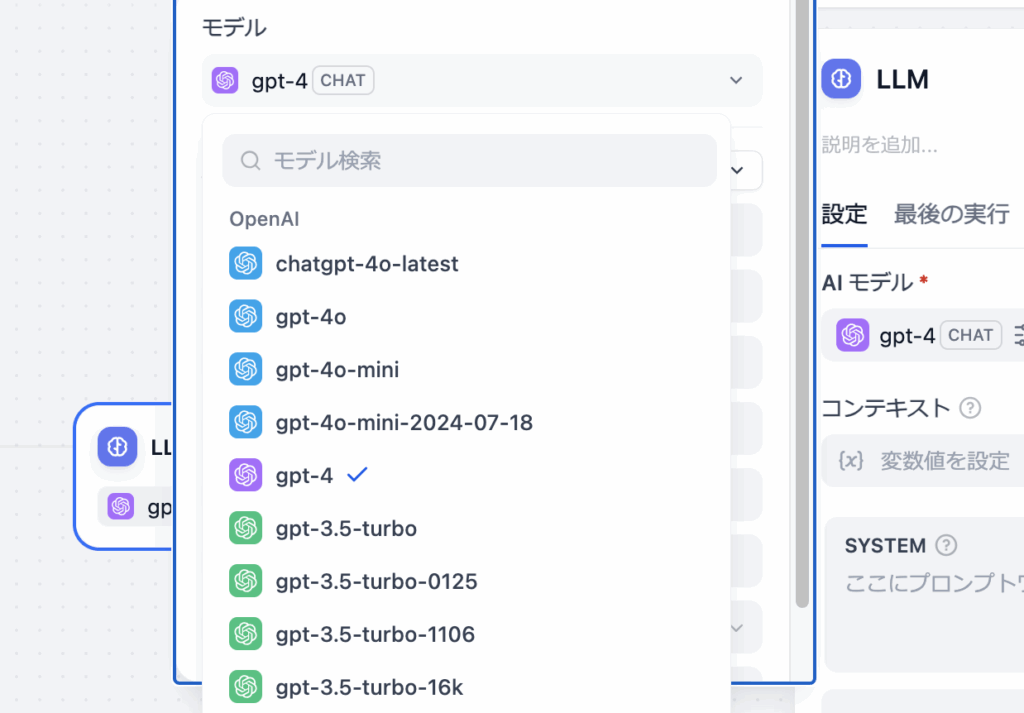

入力が完了したら、右下の作成するをクリック。すると以下の画面に移動するので、ここでAIモデルを選択します。

また、赤い四角で囲んでいる部分を押すと以下のように複数の設定がAIモデルが選べるので、最適なものを選びましょう。

ここからはモデルプロパイダーを設定して、実際にAPIキーを設定していきます。

3.モデルプロパイダーを選択する

Difyの開発画面から画面右上にあるアカウントのアイコンをクリックします。

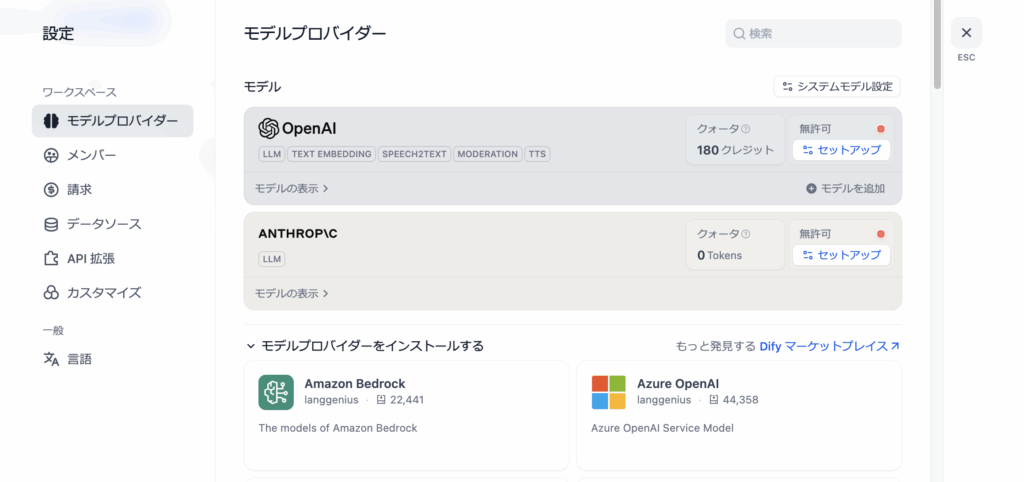

「設定」をクリックすると、以下の画面が表示されます。ここでAPIの連携を実施していきます。

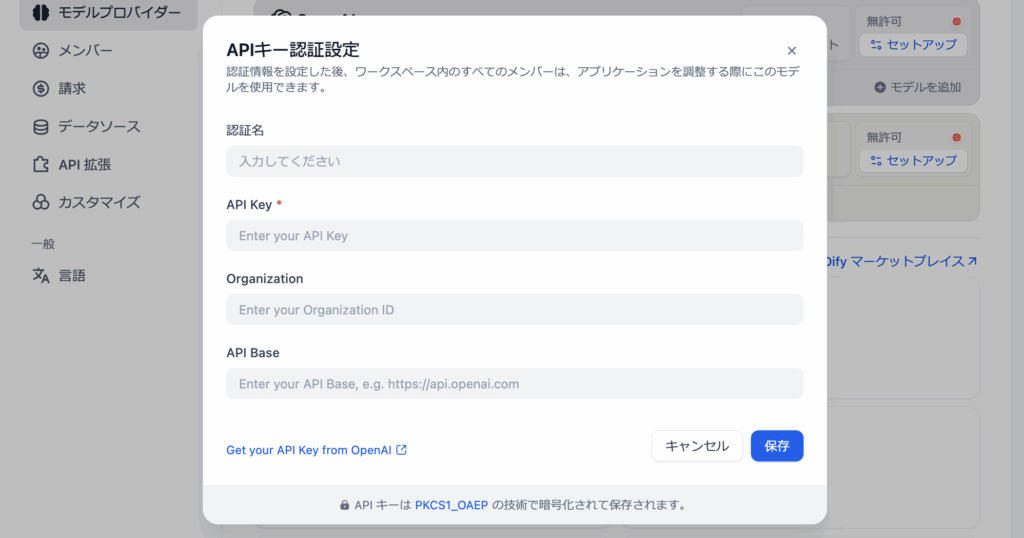

なお、APIキーを入力して連携する方法は「セットアップ」をクリックすることで可能です。

「API Key」の部分にLLMのアカウントから取得したキーを入力すれば、ブラウザ版の設定は完了です。

ローカル環境でのDifyの使い方

Difyをローカル環境で使用する場合は、開発用プラットフォームの「Docker」のインストールする必要があります。手順は以下の通りです。

- 1.Dockerをインストールする

- 2.Difyをダウンロードする

- 3.Dockerを実行しブラウザ起動する

1.Dockerをインストールする

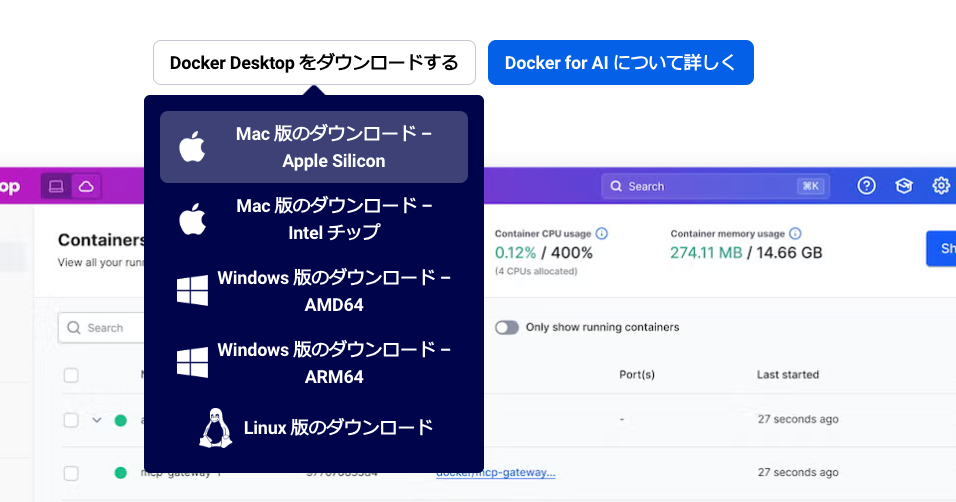

まずはDockerの公式サイトにアクセスし、ダウンロードを実施していきます。ダウンロードする前にOSを選択する必要があるため、自身のパソコンに当てはまるものを選択してください。

インストールが完了したら、画面に沿って操作を進めていきましょう。

2.Difyをダウンロードする

ダウンロードが終了したら「コマンドプロンプト」からDifyをダウンロードします。なお、コマンドプロンプトは、Mac版の場合、「command+スペースキー」をクリックし、「ターミナル」と入力します。

入力するコマンドは以下の通りです。

cd && git clone https://github.com/langgenius/dify

3.Dockerを実行しブラウザ起動する

入力をすれば、ダウンロードしたDifyのファイル内にある「docker」のフォルダに移動し、以下のコマンドでDockerを起動します。

docker compose up -d

コマンドプロンプト上で処理が完了すれば、ブラウザでDifyのログイン画面が表示されます。

メールアドレス・ユーザー名・パスワードを入力すれば完了です。最後はブラウザ環境で説明したAPIキーの取得手順と同じ方法で利用できるようになります。

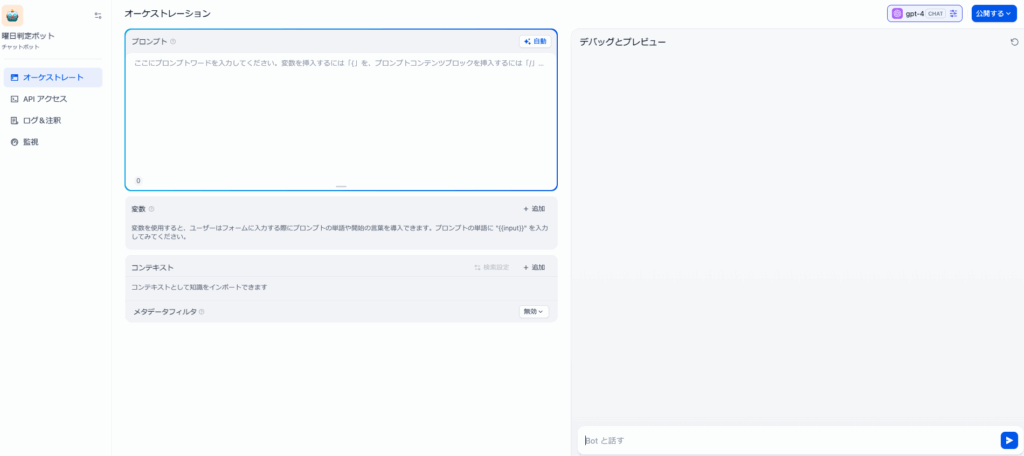

チャットボットの作成方法

Difyを使えば、プログラミングに詳しくない人でもチャットボットを作成できます。ここでは、実際の画面操作を例に、初心者でもつまずかないように手順を噛み砕いて解説します。

作成方法は以下の通りです。

- チャットボットの作り方を選ぶ

- 名前と説明をつける

- プロンプトを設定する

- デバッグとプレビューで確認

- 公開する

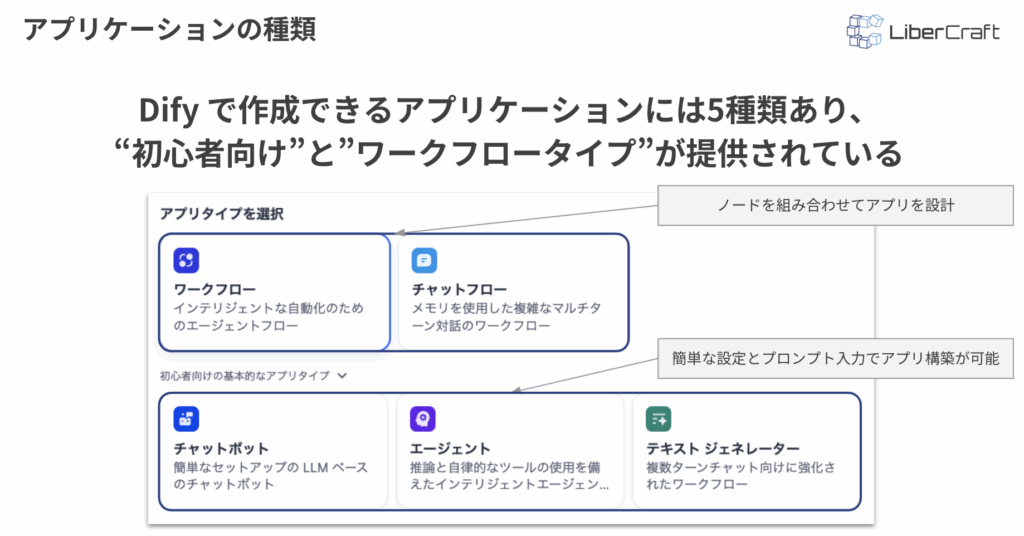

なお、Difyで作成できるアプリケーションは主に5つあります。

実際にDifyでチャットボットを作成していきます。

1.チャットボットの作り方を選ぶ

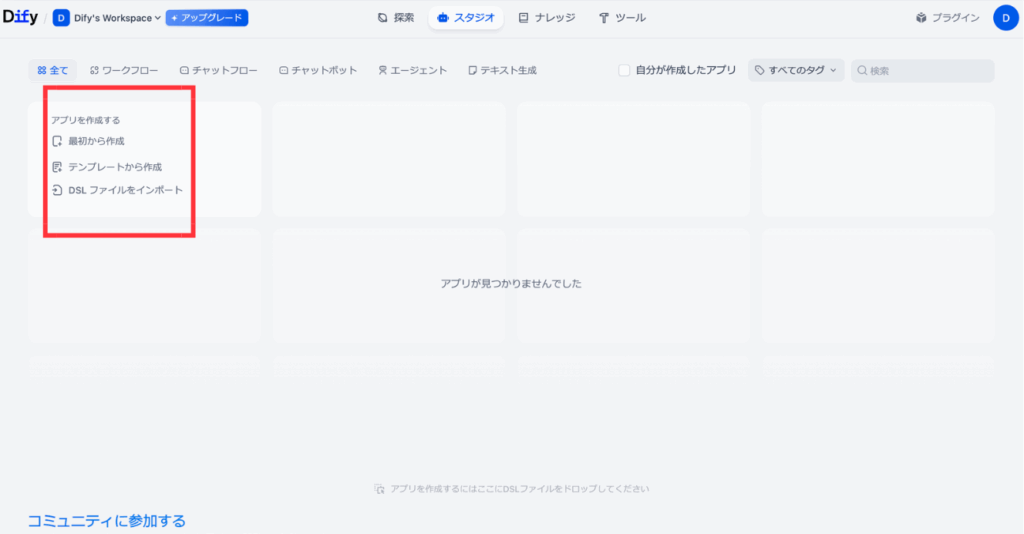

先ほど解説したDifyのアカウントにログイン方法を実行し、作成方法を選択します。今回はオリジナルのチャットボットを作成するため、「最初から作成」を選択します。

ちなみにテンプレートから作成すると、オリジナル性はないものの効率よくチャットボットを作成できます。

2.名前と説明をつける

次に、アプリ名や説明文を入力します。これは完成したアプリの「名刺」にあたる部分で、後から見返したときに何のために作ったかがすぐに分かるようになります。

今回はレシピ提案をしてくれるチャットボットを作るため「レシピ提案ボット」と入力します。アプリのタイプは、作りたいアプリの機能に合わせて選択しましょう。今回はチャットボットを作成するため、「チャットボット」を選択しました。

3.プロンプトを設定する

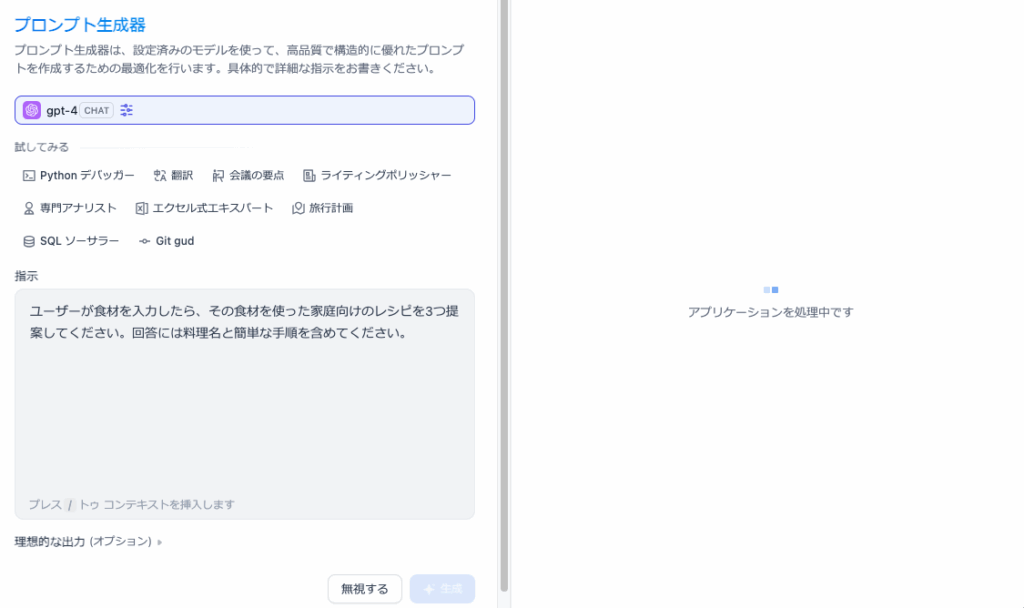

プロンプトとは、チャットボットに「どう振る舞うか」を伝える文章のことです。Difyの管理画面には「手順」という欄があり、そこに具体的な挙動を入力します。

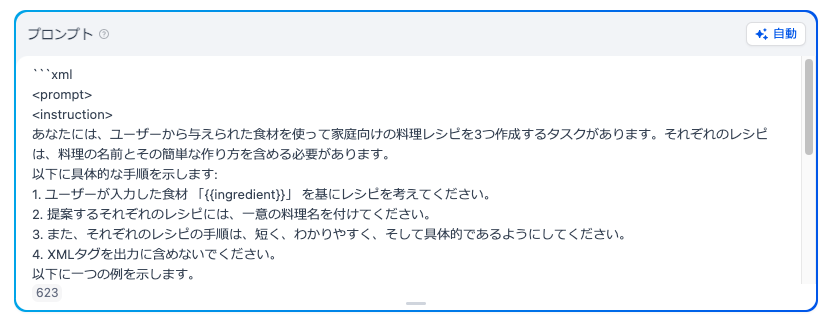

また、右上の「自動」ボタンを押すと、シンプルな指示を書くだけでDifyが最適なプロンプトを生成してくれるので、難しい言葉を考える必要はありません。

生成されたプロンプトは以下の通りです。

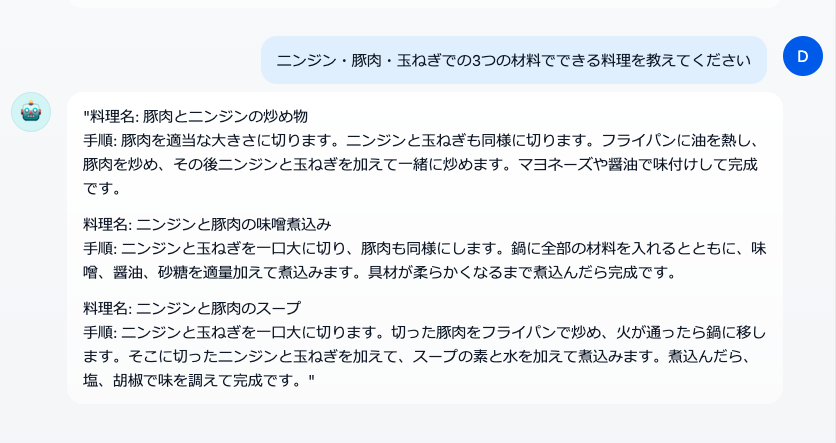

4.デバッグとプレビューで確認

プロンプトを設定したら、画面右側の「デバッグとプレビュー」で実際にボットを動かしてみましょう。ここではユーザーとして入力し、チャットボットが正しく答えるかを確認できます。

実際に「ニンジン・豚肉・玉ねぎでの3つの材料でできる料理を教えてください」と質問します。

今回は正しく生成されました。ここで期待した答えが返ってこなければ、プロンプトを修正する必要があります。

5.公開する

作成が完了したら、画面右上にある「公開する」「または更新する」をクリックしましょう。

公開後は以下の方法で利用できます。

- アプリを実行→作成したボットを外部ページでそのまま利用可能

- サイトに埋め込む→発行されたコードを自分のWebサイトに貼り付けて利用

これで、作成したレシピ提案ボットを誰でも使えるようになります。

Dify活用時の注意点

Difyは活用する際に2つの注意点があります。

- 無料プランには制限がある

- 商用利用に条件がある

無料プランには制限がある

Difyの無料プランを利用する際には、機能やリソースの面で制限が設けられているため、初めて利用する場合には、ナレッジベースに登録できるデータ容量に上限がある点などに注意が必要です。

以下の表でプランの詳細を確認してみてください。

| プラン | 月額費用 | メッセージクレジット | アプリ上限 | チーム人数 | ナレッジ容量/登録可能ドキュメント |

|---|---|---|---|---|---|

| Sandbox(無料) | 0円 | 月200件 | 最大10個 | 1人 | 5MB / 50件 |

| Professional | 約59ドル | 月5,000件 | 最大50個 | 3人 | 拡張可 |

| Team | 約159ドル | 月10,000件 | 無制限 | 無制限 | 拡張可 |

| Enterprise | 要問い合わせ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限+専用サポート付き |

特に共同編集や高度なアクセス分析などのチーム運用向け機能は無料プランでは利用できず、個人の学習やプロトタイプ作成といった用途に限定されるため、業務規模が大きい場合には有料プランへの移行を検討するのがおすすめです。

商用利用に条件がある

Difyを商用利用する際には、無料プランであっても利用は可能ですが、規定や条件によって利用範囲が制限される場合があるため、利用規約を事前に確認した上で適切なプランを選ぶことが重要です。以下の3点は禁止とされています。

- 第三者に向けたSaaSとしての再提供

- ロゴや著作権表示の改変

- ライセンス取得が求められるケース

特に収益目的のサービス展開や多数ユーザーが利用する場面では、有料プランの方がおすす目です。APIの利用量やサポート体制、セキュリティなどの条件も商用利用時の判断材料となるため、目的や規模に応じてプラン選定を慎重に行いましょう。

Dify導入の成功事例

ここでは、研究機関における「セキュアな生成AI活用による審査会効率化」の実証実験について紹介します。

| 課題 | ・日本語と英語が混在した1,000ページ超の技術文書を短期間で精査する必要があった ・大量の図表や数式を含むため、整合性確認の負担が大きかった |

| 支援 | ・閉域クラウド内にLLM・ベクトルDB・チャットボットを統合構築 ・文書の章立てや構造を活かしたRAGの最適化を実施 |

| 成果 | ・数週間かかっていた確認作業をAIが数分で候補抽出できる目処を獲得 ・セキュリティと実用性を両立できる基盤設計を示した |

課題

研究機関の審査会では、開発段階ごとに膨大な技術文書を専門家がレビューします。今回対象となった文書は1,000ページを超え、日本語と英語が混在し、数式や図表も豊富に含まれていました。

10〜20名の審査担当者が限られた時間で矛盾や弱点を見抜く必要がありましたが、短期間で正確に整理・検証するのは大きな負担でした。

支援

この課題に対して、閉域クラウド上に 大規模言語モデル、ベクトルデータベース、チャットボットを一体的に構築。

機密性の高いデータを扱わず、まずは限定的な情報を用いたPoCを実施することで安全性を確保しました。また、文書の章や節、図表番号などの構造を活かしてデータを整理し、RAGを最適化。AIが示した回答の根拠部分をハイライト表示するUIを整備し、審査担当者が迅速に確認できる仕組みを導入しました。

成果

これにより、従来は数週間を要していた確認作業について、AIが数分で候補抽出を行える目処を得られました。単なる効率化にとどまらず、回答の根拠を明示できることで、判断の透明性や説明責任も強化。

将来的には、人工衛星の運用支援やモデルベース開発との連携など、幅広い応用可能性が見込まれています。

Difyの導入・活用ならリベルクラフト

Difyは、プログラミング知識がなくても高度な生成AIアプリを直感的に作れるプラットフォームです。ノーコードでの開発やRAG機能による高精度な応答、複数LLMの切替、オンプレミス対応など柔軟性の高い特徴を備えています。

「小さく試して大きく育てられるAI活用基盤」として、個人の学習から企業の本格運用まで幅広く対応可能なツールです。今後、自社で生成AIを取り入れたい方は、まず小さなチャットボット作成から始め、将来的には業務全体の変化につなげていくと良いでしょう。

また、弊社リベルクラフトではDifyの導入・活用を一気通貫で支援しています。ビジネスの成果に直結し、自社の業務効率化や売上向上など期待できます。

以下のリンクからDifyの導入事例や料金プランについても紹介していますので、ぜひ一度サイトをご覧になり、リベルクラフトにご相談ください。