「データサイエンスとAIの違いがよくわからない」「AIが進化したらデータサイエンティストの仕事はなくなるのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

確かに似たような印象を持つ方も多く、どちらもデータやアルゴリズムを活用する点では共通しています。しかし、実際には、目的や役割、アプローチには明確な違いがあります。

そこで本記事では、

- データサイエンスとAI(人工知能)の違い

- データサイエンスとAI(人工知能)の共通点

- データサイエンスがAIに代替えされない理由

について解説します。

リベルクラフトでは、データサイエンスでの分析基盤構築からAIによる自動化・高度化まで一貫して支援し、課題整理から施策実行まで伴走します。

「自社のデータをどう分析すれば良いのか」「AIを導入しても活用方法が見えない」と悩む企業はお気軽にご相談ください。

⇨リベルクラフトについて詳しくはこちら

データサイエンスとAIの関係性

データサイエンスとAIは、互いを支え合う存在です。AIが高い精度で学習や推論を行うためには、大量で質の高いデータが欠かせません。そのデータを整えたり、不要な情報を取り除いたり、特徴を数値として表現する工程を担うのがデータサイエンスの役割です。

たとえば、画像認識モデルを作る際には「犬」「猫」といった正確なラベルを付与した画像や、欠損やノイズを処理したデータが必要になりますが、データサイエンティストの知識と技術なしには実現できません。なぜなら、

- データに誤ったラベルが付いているとAIは間違った特徴を学習

- ノイズや欠損の処理に専門性が求められる

- AIにとって画像はピクセルの集合であり、「犬」と「猫」の違いを理解できない

ためです。

一方でAIは、従来は統計的な計算に頼っていた顧客分析や商品レコメンドといった業務を、より迅速かつ自動的に実行できる力を持っています。

つまり、データサイエンスがAIの基盤を作り、AIがその成果を実用化することで、両者は相互作用しながらビジネスにおけるデータ活用を飛躍的に広げているのです。

データサイエンスとAI(人工知能)の違い

データサイエンスとAIの違いは主に以下の3つです。

- 活用するデータの種類が違う

- 用いるアプローチ手法が異なる

- 設定される目標が異なる

活用するデータの種類が違う

データサイエンスとAIはどちらもデータを活用する分野ですが、扱うデータの種類に違いがあります。データ種類の違いについては、以下の表を参照ください。

| データサイエンス | AI(人工知能) | |

|---|---|---|

| 主に扱うデータ | 構造化データ(数値・表形式) | 非構造データ(文章・画像・音声など) |

| 強み | 数値分析・統計的手法によるパターン発見 | 人間が扱う複雑な情報を直接処理可能 |

| 活用例 | ・売上予測 ・需要計画 ・アンケート分析 | ・画像認識 ・音声認識 ・文章生成 |

データサイエンスでは、売上や在庫数、アンケートの回答結果のように数値や表形式で整理された「構造化データ」を中心に扱い、傾向やパターンを見つけ出すことに長けています。

一方でAIは、文章・音声・画像といった「非構造データ」にも対応できるのが強みです。例えば、AIは会話の文章から意味を理解したり、写真の中から物体を自動で識別したりと、これまで数値化が難しかった情報も活用できます。

つまり、データサイエンスは整った数値データに強く、AIは人間が普段扱う複雑な情報をそのまま理解・処理できるという点で補完関係にあるのです。

用いるアプローチ手法が異なる

データサイエンスとAIでは問題解決のために使うアプローチも異なります。データサイエンスでは、回帰分析やクラスタリング、主成分分析といった統計学や数理的な手法を使い、データの傾向や相関を丁寧に明らかにします。

これにより、売上予測や顧客セグメントの分類といった現実的で数値的な分析が可能になります。

一方でAIは、自然言語処理や強化学習、生成AIのようにより高度で自動化された技術を用いるのが特徴です。例えば、人間の会話を理解して自動応答したり、シミュレーション環境で試行錯誤しながら最適な行動を学習したりすることができます。

データサイエンスは「過去のデータをもとに規則性を見出す」手法に強みがあり、AIは「新しい表現や行動を生み出す」ことに長けていると考えると、違いがイメージしやすいでしょう。

設定される目標が異なる

データサイエンスとAIは、最終的に設定するゴールの性質が異なります。

データサイエンスでは、数値で明確に評価できる成果を目標とするのが一般的です。例えば「来月の売上を95%の精度で予測する」といったように、具体的で定量化可能なゴールを設定します。

一方AIが目指すのは、人間の創造的な活動に近い柔軟な目標です。そのため成果を数値だけで評価するのが難しいケースが多くなります。

以下はそれぞれの目標における具体例です。

| 種類 | 目標例 |

|---|---|

| データサイエンス | ・来月の売上を95%の精度で予測する ・在庫数を予測して欠品率を3%未満に抑える ・顧客の購買履歴を基に、リピート購入率を10%向上させる |

| AI(人工知能) | ・自然な文章を生成し、アンケートで「違和感がない」と答える割合を80%以上にする ・画像生成AIで商品イメージを作成し、ECサイト利用者のクリック率を15%改善する ・音声認識システムで、日常会話の文章をリアルタイムに95%以上の正確さで文字起こしする |

上記のように、データサイエンスは「予測精度」「数値改善」といった定量的な成果を重視するのに対し、AIは「自然さ」「ユーザー満足度」といった人間的な感覚や質的な指標に基づく目標を追求する点で異なります。

データサイエンスとAI(人工知能)の共通点

データサイエンスとAI(人工知能)には、違いだけでなく共通点もあります。ここでは3つ紹介します。

- データに基づいて予測を行える

- データの質で結果の精度が決まる

- 専門的な知識とスキルが必要になる

データに基づいて予測を行える

データサイエンスとAIには、大量のデータから予測が行える共通点があります。例えば、データサイエンスでは、過去の売上や顧客の行動履歴を分析して、

- 来月の売上がどのくらいになるか

- どの商品が売れやすいか

といった数値予測を行います。

AIも同様に、膨大なテキストや画像、音声といったデータを取り込み、そこからパターンを見つけて未来の出来事を予測することが可能です。AIを活用すればユーザーの行動をリアルタイムに学習し「次にどの商品を購入する可能性が高いか」といった予測ができます。

両者はデータを根拠に未来を推測するという点で共通しており、ビジネスにおける戦略立案やリスク管理に必要な存在なのです。

データの質で結果の精度が決まる

データサイエンスとAIのもう一つの共通点は、扱うデータの質がそのまま結果の精度に直結する点です。いくら高度な手法や最新のアルゴリズムを使っても、元になるデータに不備や偏りがあれば、精度の高い分析結果を得ることはできません。

例えば、

- 売上データの入力ミスが多い

- 顧客アンケートが一部の層に偏っている

- 学習用の画像データにノイズや欠損が多い

といった場合には、予測の正確性が下がってしまいます。

逆に、十分な量と一貫性のあるクリーンなデータを準備すれば、AIでもデータサイエンスでも精度の高い予測や分析が可能になります。つまり「良いデータがなければ、良い結果を導けない」というのは両分野に共通する基本的な考え方なのです。

データ収集の方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参照記事:データ収集の方法と分析への活用法を徹底解説(成果につなげるフレームワーク付き)

専門的な知識とスキルが必要になる

データサイエンスもAIも、誰でも簡単に使えるように見えて、実際には専門的な知識とスキルが必須です。必要なスキルの例としては、以下のとおりです。

- 課題解決力

- データ処理・分析スキル

- データ環境・運用スキル

上記のスキルががなければ、AIモデルを導入しても期待通りの結果が得られなかったり、データサイエンスの成果が現場で活かせなかったりする可能性があります。両分野とも、単にツールを使うだけでなく、人間側のスキルがあって初めて本来の力を発揮できるのです。

必要なスキルについて詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。効率的な学習方法も紹介していますので、あわせてご覧ください。

参考記事:データ分析に必要な14のスキルを紹介!効率的な学び方も解説

データサイエンスがAIに代替えされない3つの理由

ここまで、データサイエンスとAIの関係性を中心に解説しました。その上で「データサイエンスがAIに代替えされるのでは?」と思う方もいるでしょう。

そこでデータサイエンスがAIに代替えされない理由について3つ解説します。

- IT人材不足は深刻化している

- AIを使用するのは人間であるため

- 最終の意思決定は人間がする必要があるため

IT人材不足は深刻化している

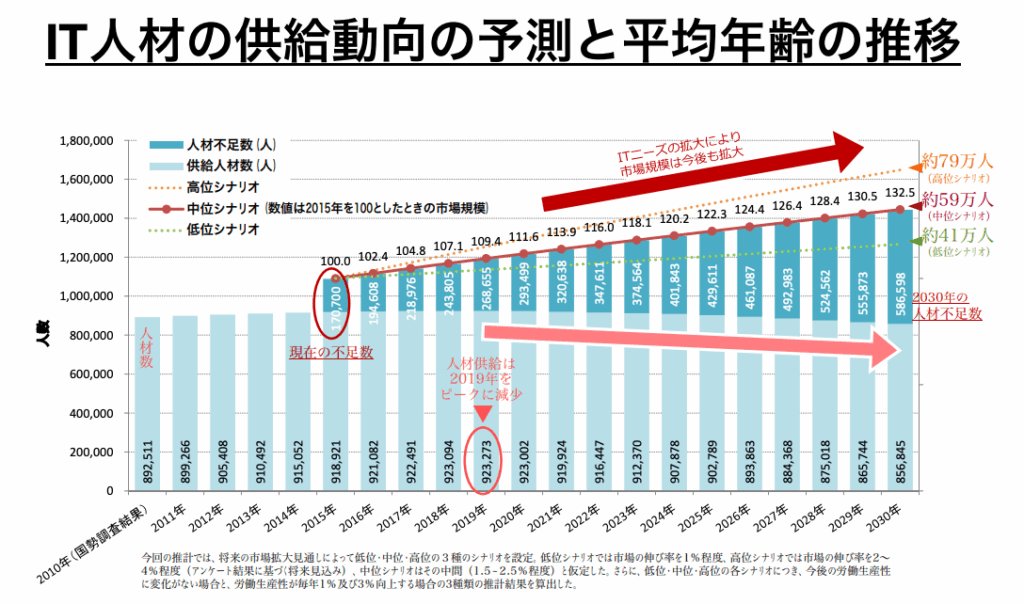

データサイエンスがAIに代替えされない理由の1つが、IT人材不足の深刻化です。経済産業省の「IT人材育成の状況等について」によると、2019年をピークに人材供給は減少傾向にあり、2030年には最大で約79万人もの人材不足が発生すると予測されています。

出典:経済産業省|IT人材育成の状況等について

AIがどれほど進化しても、データを収集・整備し、分析を活用できる専門人材がいなければ成果は得られません。むしろAIの導入が進むほど、それを正しく運用する人材が求められるため、データサイエンスの知識とスキルを持つ人の役割は今後さらに重要になっていくのです

AIを使用するのは人間であるため

AIは人間よりも速く、大量のデータを処理して分析することが可能です。しかし実際にAIを「どのように活用するか」を決めるのは人間です。もし分析対象の設定やデータの前処理が誤っていれば、AIの出す結果も正確性を欠いてしまいます。

例えば、顧客行動を分析する場合、対象となる期間やデータ項目を誤って指定すると、予測は全く異なる結果になってしまいます。

つまり、AIを正しく活用するには、データ分析の知識や経験を持つ人が適切に指示を出すことが必須なのです。AIはあくまでツールであり、使い方を誤れば逆効果になる可能性があるため、人間の専門知識が必要になります。

最終の意思決定は人間がする必要があるため

AIは需要予測やリスク分析などを高い精度で行えるようになっていますが、最終的な意思決定を下すのはあくまで人間である必要があります。

なぜなら、データや数値だけでは把握しきれない多くの要素が現実には存在するからです。例えば、新しい製品を市場に投入するかどうかを判断する場合、AIは販売予測や競合状況を定量的に示すことができます。しかし、実際の意思決定には以下のような数値化しにくい観点も欠かせません。

- 企業のブランド戦略

- 社会的な影響

- 法的規制

- 倫理的な配慮

AIは「客観的な数値データに基づく分析」を提供して意思決定を支援しますが、最終判断には社会的責任を負う人間が関与しなければなりません。

特に企業では、単なる利益追求だけでなく社会的評価や持続可能性も考慮する必要があるため、AIが人間の判断を完全に代替することは不可能なのです。

データサイエンスの活用事例

データサイエンスの活用事例について、弊社リベルクラフトが支援した事例を2つ紹介します。

- 広告代理店様への支援・活用事例

- 大手SaaS企業様への支援・活用事例

広告代理店様への支援・活用事例

まずは広告代理店様におけるデータサイエンスとAIの活用事例です。

| 課題 | 広告期間が短く、最適な費用配分が不明 |

| 分析 | 1,300件のデータを地域・人口・距離ごとに整理し、CVとCPAの傾向を分析 |

| 効果 | グループ単位で予算配分し、ムダを減らしながらCVを増加 |

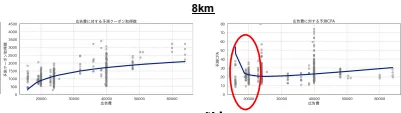

広告代理店様では、店舗ごとの広告期間が短く、いくら費用をかければクーポン獲得数が増えて損をしないのか分からない、という悩みを抱えていました。

そこで、約1,300件の実績を「地域」「人の多さ」「配る距離」ごとに整理して見直したところ、費用を増やすほどCVは伸びるものの途中から伸びが鈍ります。

そして、1件あたりの費用はおおむね「2万円前後」がいちばん安くなること、人口が少ない地域や配布距離が8km以上で少額だけ使うと割高になりやすいことが分かりました。

そこで、店舗ごとではなく「条件が似たグループ」にまとめて予算を配り、反応が弱い地域は控えめにし、2万円を目安に使う方針へ変えた結果、ムダを減らしながらCVを増やせました。

大手SaaS企業様への支援・活用事例

次は大手SaaS企業様への支援・活用事例です。

| 課題 | 顧客解約率が高く、利用が定着しない |

| 分析 | 機能スコア・ログイン率・単価を指標にAIで解約リスクを予測 |

| 効果 | 解約しやすい顧客を特定し、早期支援で解約率低下・LTV向上 |

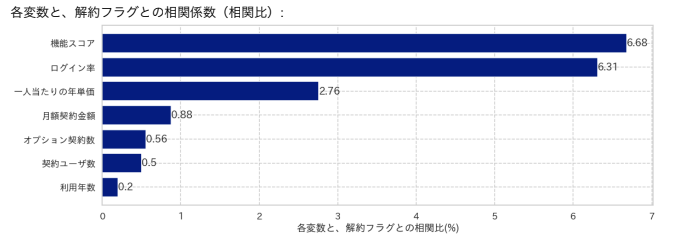

サブスクリプション型サービスを提供する企業において「顧客の解約をどう防ぐか」という課題がありました。分析を進めると、解約する顧客は利用中の顧客と比べて機能スコアが低く、ログイン率も25%未満と著しく低い傾向があることがわかりました。

また、解約顧客はログインユーザー数が少ないために「一人当たりの年単価」が高くなりやすく、コストと利用実感のバランスが崩れていた点も課題でした。そこで、データサイエンスを用いて機能スコア・ログイン率・単価の3つを主要指標に絞り、解約リスクをスコアリングする仕組みを構築。

その結果、契約更新前に「利用度が低く解約しやすい顧客」を特定でき、早期に活用支援やプラン見直しを提案することが可能になりました。この仕組みによって、解約率の抑制とLTVの向上につながり、持続的な売上確保を実現できたのです。

AIの活用事例

次に弊社リベルクラフトが支援したAIの活用事例を2つ紹介します。

- 製造業様への支援・活用事例

- 研究機関様への支援・活用事例

製造業様への支援・活用事例

まずは製造業でのデータサイエンスとAIの活用事例です。

| 課題 | 生産設備の停止要因が見えにくく、熟練者依存の現場対応と定期点検中心の保全でムダなコスト・ダウンタイムが発生 |

| 分析 | 作業手順書・ナレッジを統合し、AIエージェントと異常検知モデルを構築 |

| 効果 | 現場の問い合わせに即応するナレッジ検索で復旧時間を短縮 |

製造現場では、人手不足と技能伝承の断絶により、設備トラブル時の初動が遅れがちでした。定期点検は安全側に寄る一方、部品交換や停止が過剰になり、結果としてコストと機会損失が膨らむ課題も見えていました。

そこで、日々蓄積される稼働ログやセンサーデータ、点検票、トラブルシュート記録などを横断的に整理。現場担当者が自然文で質問すると、過去の事例・対処手順・該当設備の直近状態を横断参照して提示する工場内AIエージェントを導入しました。

現場は「誰に聞くか」ではなく「データで判断する」運用へ移行し、計画外停止の減少と復旧の迅速化が両立。AIが魔法の杖になるわけではありませんが、課題の定義 → データ整備 → PoC → 運用内製化の順で小さく回すことで、着実に現場のKPI改善へつながりました。

研究機関様への支援・活用事例

次は研究機関における生成AIの活用事例です。

| 課題 | 技術文書の審査に膨大な時間がかかり、短期間での課題抽出と根拠提示が困難 |

| 分析 | 1,000ページ超の設計・試験レポートを生成AIで解析し、矛盾点や弱点を自動抽出 |

| 効果 | 文書チェックに要する時間を大幅短縮しつつ、根拠を伴った指摘が可能に |

研究機関では、探査機や衛星の開発にあたり、設計・試作の節目ごとに審査会を開催します。1,000ページを超える技術文書を10名以上の専門家が短期間でレビューする必要があり、限られた時間内で矛盾点や不整合を見抜くのは大きな負担でした。

そこで閉域クラウド上に生成AI環境を構築し、機密データを扱わずにPoCを実施。大量の文書を解析し、根拠とともに矛盾や課題を提示する仕組みを検証しました。

その結果、人間が数週間かける確認作業を数分で「当たり付け」できる目処が立ち、審査会の効率化に寄与する可能性を確認。

将来的には人工衛星の運用支援やモデルベース開発との連携にも応用できる見通しが得られました。

データサイエンスとAIの活用はリベルクラフト

データサイエンスとAIは似た概念として語られることが多いですが、実際には役割やアプローチに違いがありつつも相互に補完し合う関係にあります。AIは高度な自動化や予測を可能にする一方で、その基盤を支えるのはデータサイエンスの知識と技術です。

そして最終的な意思決定は人間が担う必要があることから、データサイエンスはAIに完全に代替されるものではなく、むしろAIの進化とともに重要性を増していきます。今後は両者を組み合わせて活用することが、企業や社会におけるデータ活用の鍵になるといえるでしょう。

しかし、データサイエンスが担うデータ整備と、AIが実現する自動化や高度な予測は、どちらも単独では成果を最大化できません。しかし実際の現場では「どのデータをどう活用すべきか」「AI導入で何ができるのか」といった疑問が多く、人材不足も課題に。

そんな課題を持つ方は弊社リベルクラフトを活用してみてはいかがでしょうか。リベルクラフトでは、データサイエンスとAIの両面から課題を整理し、戦略立案から実装、運用まで伴走型で支援する体制を整えています。

以下の資料から、よくある課題や支援プロセス、支援事例などを確認できますので、ぜひご覧ください。

⇨資料ダウンロードはこちら